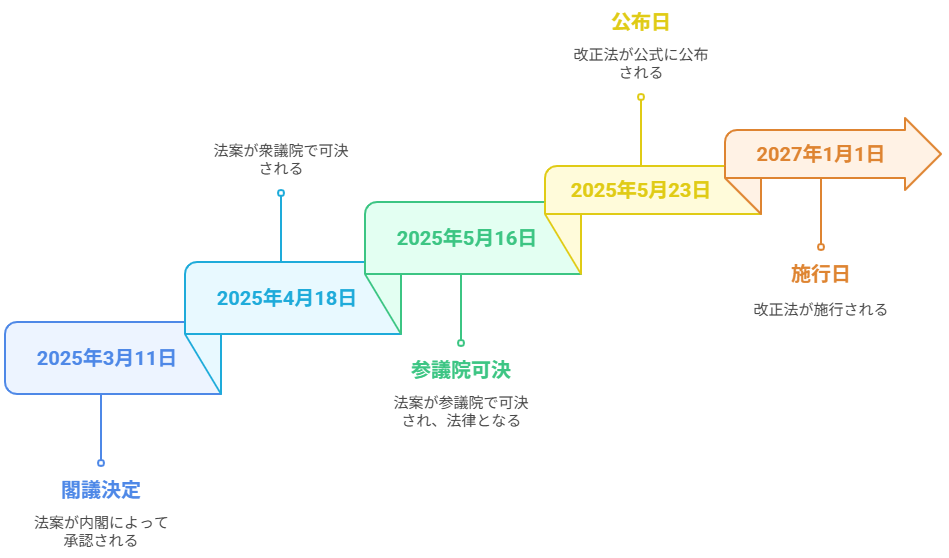

「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」が、2025年3月11日に閣議決定され、2025年4月18日に衆議院で可決されました。

その後、令和7年5月16日の参議院本会議にて、上記法律案が可決され、成立しました。これにより、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の内容が変更されるとともに、名称が、取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)に変更になります。

本記事では、取適法への変更点、改正の背景にある問題点、そして企業が対応すべき事項を分かりやすく解説します。

※令和7年5月1日時点の情報に基づいて執筆され、令和7年5月16日時点の情報に基づいて加筆されています。

※令和7年5月23日に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が公布されたことを受け、公布日の情報のみ追記しました。

音声解説

この記事のテーマと同一内容をラジオ形式で解説しています。

以下から是非視聴ください。

下請法改正の概要

下請法改正の根拠

「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」が、2025年3月11日に閣議決定され、2025年4月18日に衆議院で可決されました。

その後、2025年5月16日に参議院本会議でも可決され、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立しました。これが改正の根拠となります。

参照:下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案【PDF】

参照:公正取引委員会・中小企業庁|(令和7年5月16日)「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」の成立について

下請法改正のスケジュール

下請法改正は、以下のスケジュールで実施される予定です。

| 成立日 | 令和7年5月16日 |

| 公布日 | 令和7年5月23日 |

| 施行日 | 令和8年1月1日 |

※「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」では、「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」に施行とされていました(附則第一条)が、衆議院では、「令和八年一月一日」に施行と修正されました。

※その後、参議院では修正されることなく、「令和八年一月一日」に施行と確定しました。

参考:衆議院|立法情報|閣法 第217回国会 48 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案に対する修正案

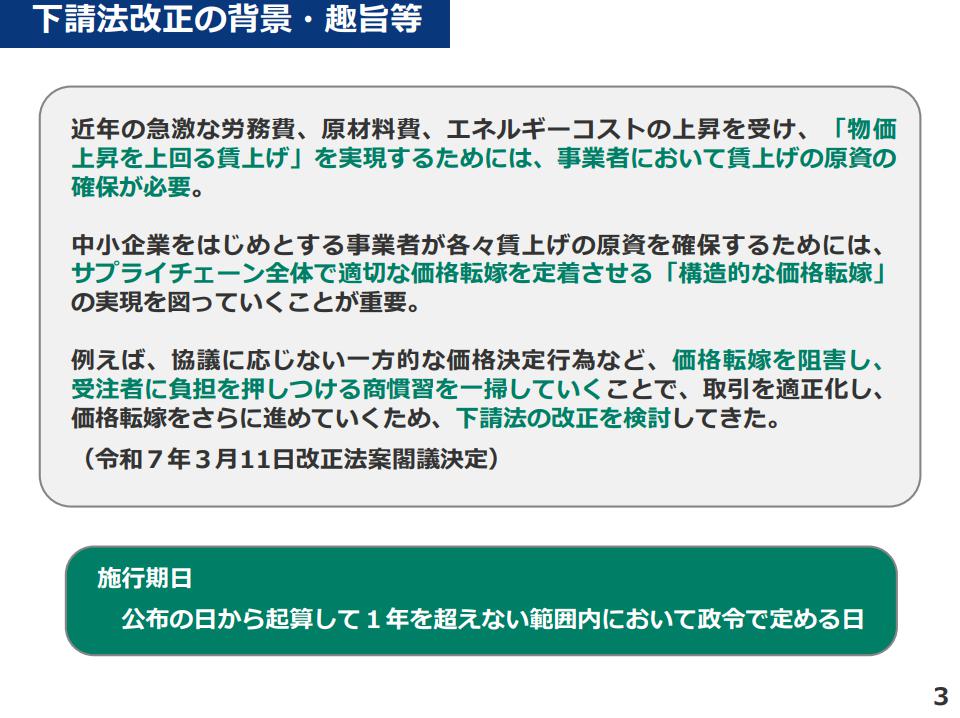

改正の趣旨

近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、受託者に負担を押し付ける商慣習を一掃していくことで取引を適正化し、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」の実現を図っていくことで、事業者に「物価上昇を上回る賃上げ」を実現可能な原資の確保をさせようとする狙いで、改正が行われます。

下請法改正と取適法の概要

下請法と取適法の条文比較

今回の改正について、下請法から取適法に変更された箇所について、条文の形で変更点を反映させたものは以下のとおりです。

また、改正箇所に関する新旧比較表は以下のとおりです。

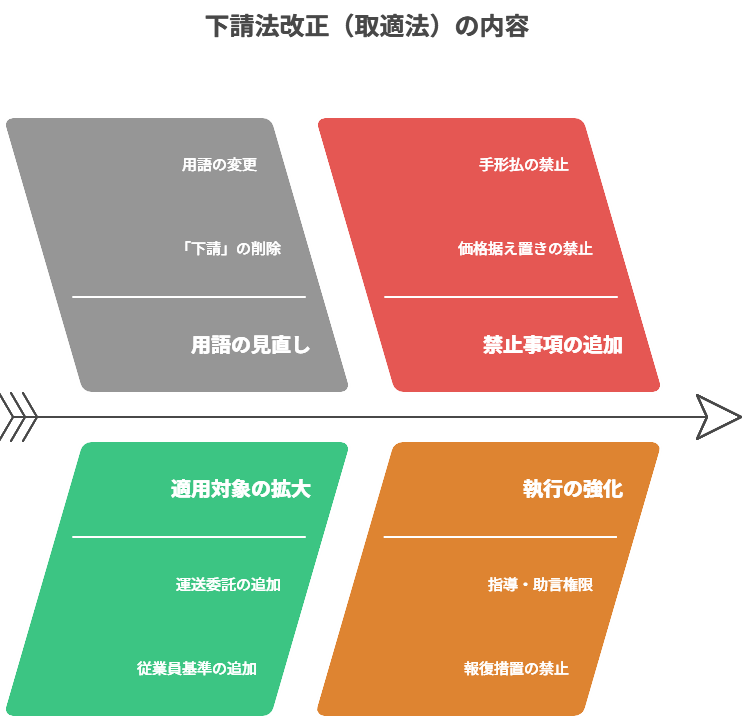

下請法改正(取適法)の内容

下請法から取適法への改正内容について、簡単にまとめると以下のとおりです。

- 「下請け」等の用語の見直し

- 適用対象の拡大

- 禁止事項の追加

- 執行の強化

- その他

以下で、より詳しく解説させていただきます。

改正点1:「下請」等の用語の見直し

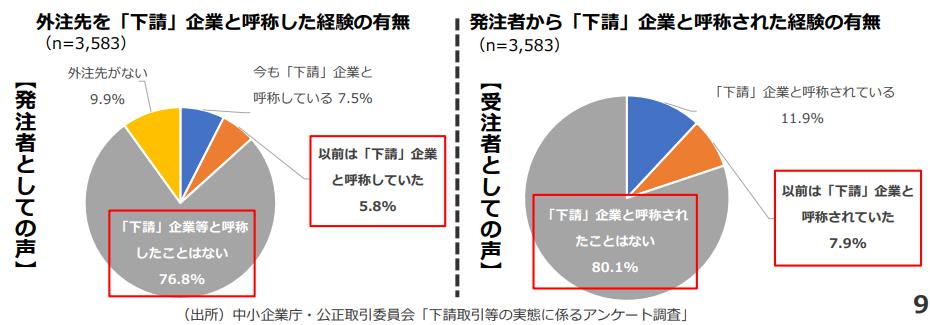

「下請」という用語は、発注者と受注者が対等な関係ではないという語感を与えることや、実際に現場でも「下請」という用語は使われなくなっていることから、「下請」という用語は辞め、各種用語を変更しました。

法律自体の名称が変更になったのもこの影響です。

具体的には、以下のように変更されています。

| 元の名称 | 新しい名称 |

|---|---|

| 親事業者 | 委託事業者 |

| 下請事業者 | 中小受託事業者 |

| 下請代金 | 製造委託等代金 |

| 下請代金支払遅延等防止法 | 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 |

| 下請中小企業振興法 | 受託中小企業振興法 |

改正点2:適用対象の拡大

取適法では、保護の対象となる取引が拡大されました。具体的には以下の通りです。

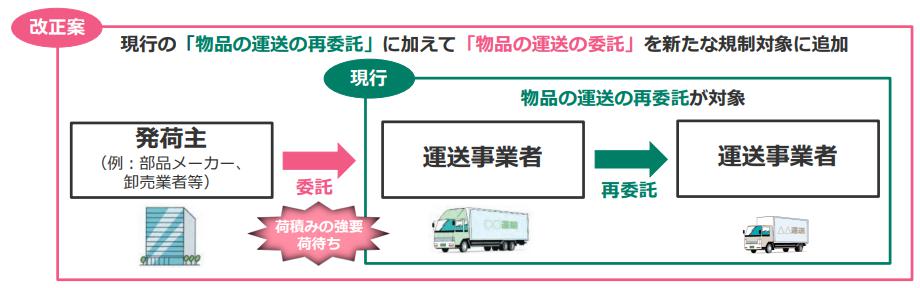

運送委託の対象取引への追加(物流問題への対応)

従前、下請法では、下請法が適用される取引は、以下の4類型でした。

- 製造委託

- 修理委託

- 情報成果物作成委託

- 役務提供委託

このうち、「役務提供委託」に関して、物品の運送の再委託は含まれるものの、発荷主から元請運送事業者への委託は対象外とされていました。

しかし、立場の弱い物流事業者が、荷役や荷待ちを無償で行わされているなど、荷主・物流事業者間の問題(荷役・荷待ち)が顕在化していたことから、発荷主から元請運送事業者への委託も、第5の類型として、適用対象の取引に含まれることとなりました。

第二条(定義)

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

(略)

5 この法律で「特定運送委託」とは、事業者が業として行う販売、業として請け負う製造若しくは業として請け負う修理の目的物たる物品又は業として請け負う作成の目的たる情報成果物が記載され、記録され、若しくは化体された物品の当該販売、製造、修理又は作成における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいう。

6 この法律で「製造委託等」とは、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託及び特定運送委託をいう。

(略)

金型以外の木型、治具等の製造委託の対象取引への追加

下請法では、物品等の製造に用いられる金型のみが製造委託の対象物とされており、木型、治具等については、製造委託の対象物とされていませんでした。

したがって、木型、治具等の製造委託は、下請法が適用される取引ではありませんでした。

この点が改正され、専ら製品の作成のために用いられる木型、治具等についても、金型と同様に製造委託の対象物として新たに追加されました。

第二条(定義)

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

この法律で「製造委託」とは、事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくは専らこれらの製造に用いる金型、木型その他の物品の成形用の型若しくは工作物保持具その他の特殊な工具又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料又は専らこれらの製造に用いる当該型若しくは工具の製造を他の事業者に委託することをいう。

(略)

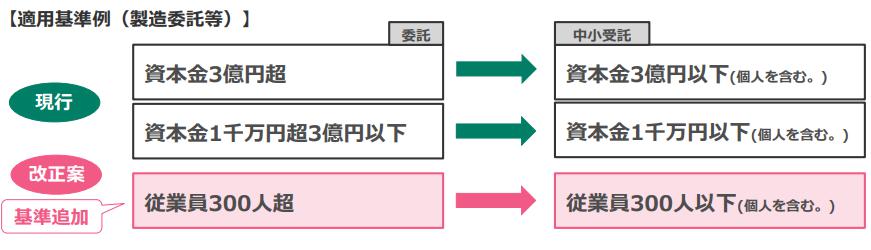

従業員基準の追加(適用基準の追加)

下請法は、適用対象となる取引の範囲を①取引当事者の資本金の区分と②取引の内容の2つの条件で定めていました。

このうち、資本金の区分については、取引当事者の規模の大きさを把握するための条件ですが、実質的には事業規模は大きいものの当初の資本金が少額である事業者や、減資をすることによって、本法の対象とならない例あったり、適用を逃れるため、受注者に増資を求める発注者が存在しました。

そこで、取適法では、適用基準として従業員数の基準が新たに追加されました。

具体的な基準としては、製造委託等については従業員数300人、役務提供委託等については100人が基準となっています。

| 業種 | 委託事業者 | 中小受託事業者 |

|---|---|---|

| 製造委託、修理委託、特定運送委託 | 300人以上 | 300人以下 |

| 情報成果物作成委託、役務提供委託 | 100人以上 | 100人以下 |

第二条(定義)

(略)

8 この法律で「委託事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。一 資本金の額又は出資の総額が三億円を超える法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第十四条に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者に対し製造委託等(情報成果物作成委託及び役務提供委託にあつては、それぞれ政令で定める情報成果物及び役務に係るものに限る。次号及び第五号並びに次項第一号、第二号及び第五号において同じ。)をするもの

(略)

五 常時使用する従業員の数が三百人を超える法人たる事業者(国及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人以下の個人又は法人たる事業者に対し製造委託等をするもの(第一号又は第二号に該当する者がそれぞれ次項第一号又は第二号に該当する者に対し製造委託等をする場合を除く。)

六 常時使用する従業員の数が百人を超える法人たる事業者(国及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。)であつて、常時使用する従業員の数が百人以下の個人又は法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をするもの(第三号又は第四号に該当する者がそれぞれ次項第三号又は第四号に該当する者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をする場合を除く。)9 この法律で「中小受託事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者であつて、前項第一号に規定する委託事業者から製造委託等を受けるもの

(略)

五 常時使用する従業員の数が三百人以下の個人又は法人たる事業者であつて、前項第五号に規定する委託事業者から製造委託等を受けるもの

六 常時使用する従業員の数が百人以下の個人又は法人たる事業者であつて、前項第六号に規定する委託事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの(略)

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

改正点3:禁止事項の追加

発注側の違反行為に対する規制が強化され、新たな禁止事項が追加されました。

協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(価格据え置き取引への対応)

物価上昇によるコストが上昇している中で、協議することなく価格を据え置いたり、コスト上昇に見合わない 価格を一方的に決めたりするなど、上昇したコストの価格転嫁について、適切な価格転嫁が行われる取引環境の整備が必要であると考えられました。具体的には、「市価」の認定が必要となる買いたたきとは別途、対等な価格交渉を確保することが求められました。

そこで、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、委託事業者が必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に代金を決定して、中小受託事業者の利益を不当に害する行為を禁止する規定が新設されました。

第五条(委託事業者の遵守事項)

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

(略)

4 中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、中小受託事業者が製造委託等代金の額に関する協議を求めたにもかかわらず、当該協議に応じず、又は当該協議において中小受託事業者の求めた事項について必要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に製造委託等代金の額を決定すること。

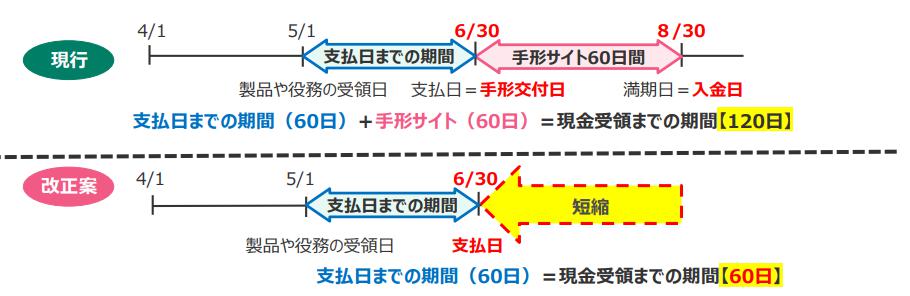

手形払等の禁止

支払手段として手形等を用いることにより、受注者が現実に対価を受領できるタイミングが遅れ、受注者が資金繰りの負担を被る商慣習が続いていました。

そこで、取適法では、取適法が適用される取引では、手形による支払いを認めないこととするとともに、電子記録債権やファクタリングについても、支払期日までに代金に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難であるものについては認めないこととしました。

第五条(委託事業者の遵守事項)

委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、次に掲げる行為(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第一号及び第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。(略)

二 製造委託等代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと(当該製造委託等代金の支払について、手形を交付すること並びに金銭及び手形以外の支払手段であつて当該製造委託等代金の支払期日までに当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものを使用することを含む。)。

(略)

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

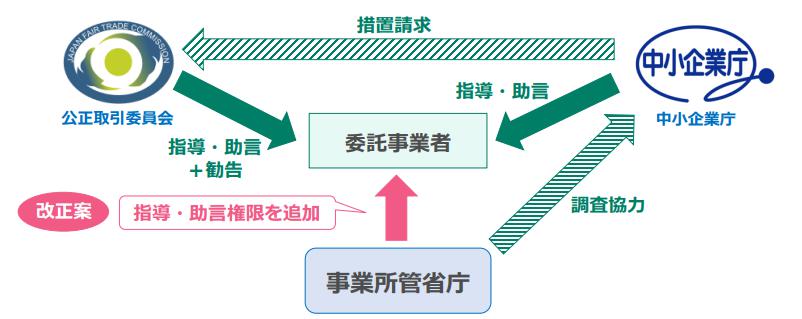

改正点4:執行の強化

取適法では、事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限を付与するとともに、中小受託事業者が申告しやすい環境を確保すべく、「報復措置の禁止」の申告先として、現行の公正取引委員会及び中小企業庁長官に加え、事業所管省庁の主務大臣を追加することで、面的執行の強化が図られています。

改正点5:その他の改正事項

その他にも、実務上の利便性を高めるための改正が行われました。

書面等の電子交付について承諾不要に

下請法では、一定の事項について書面の交付義務が定められており、下請事業者からの事前の承諾を得たときに限り、書面の交付に変えて、電磁的方法によることが認められていました。

取適法では、中小受託事業者の承諾を必要とせず、必要的記載事項を電磁的方法により提供可能とされました。

第四条(中小受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

1 委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により中小受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により中小受託事業者に対し明示しなければならない。

2 委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、中小受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、中小受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。)

「減額」を遅延利息の対象に

下請法においては、下請代金の支払遅延については、親事業者に対し、その下請代金を支払うよう勧告するとともに、遅延利息を支払うよう勧告することとされていましたが、減額については、このような規定が存在しませんでした。

取適法では、代金の額を減じた場合、起算日から60日を経過した日から実際に支払をする日までの期間について、遅延利息を支払わなければならないものとする規定が追加され、不当な減額に対する抑止力が強まりました。

第六条(遅延利息)

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

1 委託事業者は、製造委託等代金の支払期日までに製造委託等代金を支払わなかつたときは、中小受託事業者に対し、中小受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

2 委託事業者は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに製造委託等代金の額を減じたときは、中小受託事業者に対し、製造委託等代金の額を減じた日又は中小受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日のいずれか遅い日から当該減じた額の支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該減じた額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

違反行為終了後の勧告に関する規定を明文化

下請法においては、受領拒否等をした親事業者が勧告前に受領等をした場合や、支払遅延をした親事業者が勧告前に代金を支払った場合に、勧告ができるかどうかが規定上明確となっていませんでした。

取適法では、既に違反行為が行われていない場合等の勧告に係る規定を整備し、勧告時点において委託事業者の行為が是正されていた場合においても、再発防止策などを勧告できるように新たに規定がされました。これにより、違反行為の再発防止効果が高まると期待されます。

第十条(勧告)

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

1 公正取引委員会は、第五条の規定に違反する行為があると認めるときは、当該行為をした委託事業者(委託事業者が合併により消滅した場合にあつては合併後存続し、又は合併により設立された法人、委託事業者の分割により当該行為に係る事業の全部又は一部の承継があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を承継した法人、委託事業者の当該行為に係る事業の全部又は一部の譲渡があつた場合にあつては当該事業の全部又は一部を譲り受けた事業者。次項及び次条において「違反委託事業者」という。)に対し、速やかにその中小受託事業者の給付を受領し、その製造委託等代金若しくはその減じた額若しくは第六条の規定による遅延利息を支払い、その給付に係る物を再び引き取り、その製造委託等代金の額を引き上げ、若しくはその購入させた物を引き取るべきこと若しくはその不利益な取扱いをやめるべきこと又はその中小受託事業者の利益を保護するための措置をとるべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。

2 公正取引委員会は、第五条の規定に違反する行為が既になくなつている場合においても、特に必要があると認めるときは、違反委託事業者に対し、当該行為が既になくなつている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

必要な対応まとめ

新たに取適法の対象となる取引の確認

まず、自社の取引が取適法の適用対象となるか確認が必要です。特に、改正によって新たに適用対象となった取引を行っている場合は注意が必要です。

- 運送委託(例:トラック輸送、宅配便など)

- 木型、治具等の製造委託

- 一定の従業員数の事業者から一定のい従業員数の事業者への委託

これらの取引に該当する場合、取適法の規定を遵守する必要があります。具体的には、書面による委託内容の明示、買いたたきの禁止、不当な減額の禁止などが挙げられます。対象となる取引かどうか不明な場合は、公正取引委員会の相談窓口などに問い合わせて確認することをお勧めします。

手形、電子記録債権、ファクタリングの見直し

取適法の改正により、手形払が原則禁止となりました。また、電子記録債権を用いる場合でも、割引や譲渡に関する制限が設けられています。ファクタリングを利用する場合も、受注側企業の不利益にならないよう配慮が必要です。

令和8年1月1日の施行に向けて、これらの禁止による実質的な支払いサイトの変更に対応するため、少しずつ資金繰りを調整することが必要です。

まとめ

下請法が改正され「中小受託事業者の取引の適正化に関する法律」、通称「取適法」が施行される見込みです。

今回の改正は、取引の適正化、下請事業者の保護強化を目的としており、適用範囲の拡大や禁止事項の追加、執行強化などが行われます。

特に、運送・物流や金型以外の製造委託の追加、価格交渉に応じない代金決定の禁止、手形払の禁止などは大きな変更点です。

中小企業は、取引内容を確認し、必要に応じて契約内容の見直しや社内体制の整備を行う必要があります。法律に則った適切な取引を行い、取引の適正化に貢献しましょう。

プロスパイア法律事務所

代表弁護士 光股知裕

損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。