― SNS・ネット上の誹謗中傷に備えるために ―

SNSや掲示板など、インターネット上での誹謗中傷や名誉毀損の被害が深刻化する中、法的措置をとるためには「証拠の確保」が非常に重要になります。実際に裁判や警察への相談を行う際にも、問題となる投稿の内容や掲載日時、URLなどを適切に記録した証拠がなければ、手続きを進めることが難しいケースも多くあります。

ところが、当事務所で相談を受けた時点では、すでに投稿者本人によって問題の投稿が削除されてしまっている、というケースが少なくありません。そのため、相談前の段階で依頼者ご本人が先に証拠を保存しておくことが非常に大切になります。

そこで本記事では、インターネット上の誹謗中傷に法的対応をする際に、裁判でも通用する正しいスクリーンショットの撮り方について、実際のトラブル事例を交えながら分かりやすく解説します。SNSや掲示板、メッセージアプリなど、さまざまなケースに応じた対応方法を知っておくことで、いざという時にあなた自身を守る武器となるでしょう。

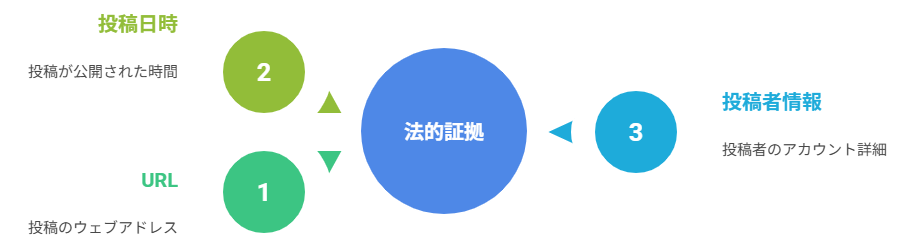

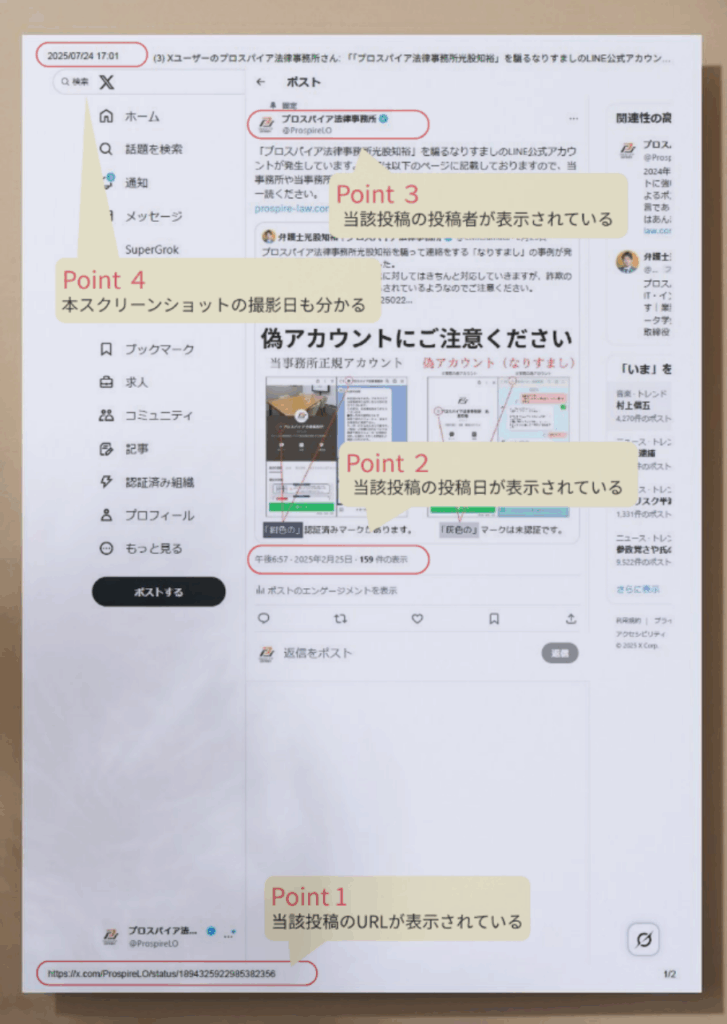

証拠として必須の3要素(URL・日時・投稿者)

法的手続きをする上で、スクリーンショットを「証拠化」するには、単に画面を撮影しただけでは不十分な例が多いです。

その投稿が実際に存在し、サイト運営者が発信者情報を保有していることを証明するには、以下の3つの情報を備えていることが重要になります。

URL(ウェブアドレス)

スクリーンショットの画像に投稿のURL(ページアドレス)が映ってないと、法的な手続きで証拠として認められないことがあります。

投稿のURLは、その投稿が「どこに掲載されていたのか」を示す出所情報であり、以下のように法律上も実務上も極めて重要な意味を持っています。

民事訴訟法 第228条 文書の真正性と出所の確定

文書が証拠として提出されるには、真正(=改ざんされていない)であることが必要です。

- SNS投稿のスクリーンショットは「電磁的な記録による文書」の一種として見なされる

- URLは投稿元の位置情報=証拠の“出所”の決定的要素

- URLがあれば、その投稿が”どこに存在したか”を示す客観的な手がかりとなり、証拠の信頼性が高まる

第二百二十八条(文書の成立)

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)

1 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

(略)

情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法) 発信者情報開示請求との関係

- 誹謗中傷の特定をするには、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づき「発信者情報開示請求」を行う必要がある。

- この手続きでは、「どの投稿について情報を開示してほしいか」を明確に示すことが必要。

- 投稿を特定するための基本情報として、投稿のURL(正確なページアドレス)の提示が実務上必須となっている。

投稿日時

スクリーンショットを証拠として使用するためには、投稿された日時が明確に記録されていることが非常に重要です。日時が不明確な場合、被害の発生時期や投稿の継続性を証明できず、法的な請求が認められないリスクもあります。

以下のとおり、投稿日時は複数の法的・実務的観点から重要な意味を持っています。

民法724条 損害賠償請求の時効との関係

名誉毀損やプライバシー侵害といったSNS上の投稿も「不法行為」に該当します。

投稿がいつ行われたかを特定できなければ、損害が発生した時期や時効の起算点が曖昧となります。

正確な「年月日・時刻」まで記録されていることが望ましく、「●週間前」などの簡略表示では、時効の成否が問題となった場合に、無用な論点を戦う必要がでてしまいます。

第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

民法(明治二十九年法律第八十九号)

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

損害賠償請求の遅延損害金との関係

損害賠償請求で請求できる金額の一つとして、遅延損害金が存在します。

不法行為においては、不法行為による損害が発生した時点から遅延損害金が加算されるものとされています。インターネットへの投稿による誹謗中傷の場合、誹謗中傷の内容の投稿が投稿・公開された時点をもって、損害が発生したといえるので、遅延損害金の算定のため、起算日として、投稿の日時は正確なものであることが望ましいです。

情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法) 発信者情報開示請求の実務との関係

発信者情報開示請求にあたっては、まずウェブサイトの管理者(X Corp.やGoogle LLCやMeta Platforms, Inc.等)に対してログの開示・提供を求め、その情報をもって投稿者の通信プロバイダに対して手続をしていく流れとなります。

発信者情報開示請求の流れについては、以下の法律記事をご参照ください。

しかし、ウェブサイトやその管理側のシステムの仕様によっては、投稿ごとの個別のURL等が発行されず、投稿日時がないと、ウェブサイト管理者側のシステムで該当の投稿が特定できないという場面があります。

発信者情報開示請求の対象は、原則として、当該誹謗中傷行為の通信ログですので、該当の投稿がどれかシステム上特定できないとなると、該当ログも特定できず、情報開示ができないという場合があります。

正確な投稿に日時が記録されたスクリーンショットがあれば、請求を行い、情報を得られる可能性が高くなります。

投稿者情報

投稿者のアカウント名、ユーザID、プロフィール画像等の情報は、発信者を特定するための大きな手がかりとなります。削除や非公開設定になると確認できなくなるため、投稿等と合わせてプロフィール画面のスクリーンショットも保存しておくのが実務上有効です。

発信者情報開示請求における「発信者」の特定

プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求では、「どの投稿が」「誰によってなされたものか」を特定する必要があります。

投稿者の表示名・アカウントID・プロフィール画像などが記録されていることが、発信者と投稿の紐づけに不可欠です。

これらの情報が映っていないと、投稿が誰のものかを示せず、ウェブサイトの管理者やプロバイダ側が開示に応じられない可能性があります。

民事訴訟での「加害者特定」と責任追及の基礎資料

SNSアカウントが匿名や偽名で運用されている場合でも、投稿者の表示情報を記録しておくことにより、開示請求やそのあとの訴訟での加害者特定の足掛かりになります。

投稿の文面とアカウント名・IDとの組み合わせにより、「誰が」「何を」発言したかを明確に立証することが可能になります。

まとめ

以上のとおり、インターネット上の誹謗中傷投稿を証拠化するためには、その証拠の中に、投稿内容の文面に加えて

- URL

- 投稿日時

- 投稿者

の情報が記載されていることが望ましいです。

撮影環境の選び方(PCブラウザがベストな3つの理由)

上記で裁判に使えるスクリーンショットに必要な「3つの要素(URL・日時・投稿者情報)」について解説しました。では実際にそれらの要素をスクリーンショットに映すにはどのような画面・環境で撮影すべきなのでしょうか?

結論として、証拠保全にもっとも適しているのは「PCブラウザ」であり、次に「スマホブラウザ」、もっとも不十分であるのが「スマホアプリ」です。

具体的にどのような違いがあるのか、以下の表で比較をしながら、解説していきます。

| PCブラウザ | スマホブラウザ | スマホアプリ | |

|---|---|---|---|

| URL表示 | ◎ 明確に表示される | △ 表示されるが切れることも | × 非表示が多い |

| 投稿日時 | ◎ 正確な日時 | △ 表示されることもある | ×「〇時間前」など簡略表示 |

| 投稿者名・アカウント情報 | ◎ 全体を表示できる | △ 表示される画面が小さい | △ 一部のみ表示されることも |

| 証拠能力 | ◎ 主証拠にしやすい | 〇 補助証拠になり得る | △ 補助的にとどまる |

Point ▶︎ 証拠性を最優先とするなら、スマホよりPCブラウザでの保存がベストです。

PCブラウザ ー最も証拠能力が高い

PCブラウザで表示されたSNS投稿は、URLや詳細、投稿日時、投稿者名などが正確に表示されるため、証拠として非常に有効です。またページ全体のスクロールキャプチャやPDF保存も可能で、投稿の前後関係や文脈を含めた「全体像」を記録できます。

スマホブラウザ ーある程度の代替にはなる

スマートフォンのブラウザから表示された投稿でもURLや日時が表示される場合があり、アプリよりは証拠価値が高いといえます。ただし、画面がPCに比べると小さいため情報が切れてしまったり、スクロールキャプチャに対応していなかったりする点には注意が必要です。

スマホアプリ ー証拠としては不十分なことが多い

SNSアプリで表示された画面では、URLが表示されない/投稿日時が簡略表示(例:「2時間前」)/投稿の一部しか映らないといった問題が多くあります。そのため、証拠としての精度が低く、裁判では補助的扱いにとどまるケースが一般的です。

「証拠性を重視するなら、スマートフォン(ブラウザ)よりPCブラウザでの記録が圧倒的に推奨されます。」

デバイス別スクリーンショットの方法

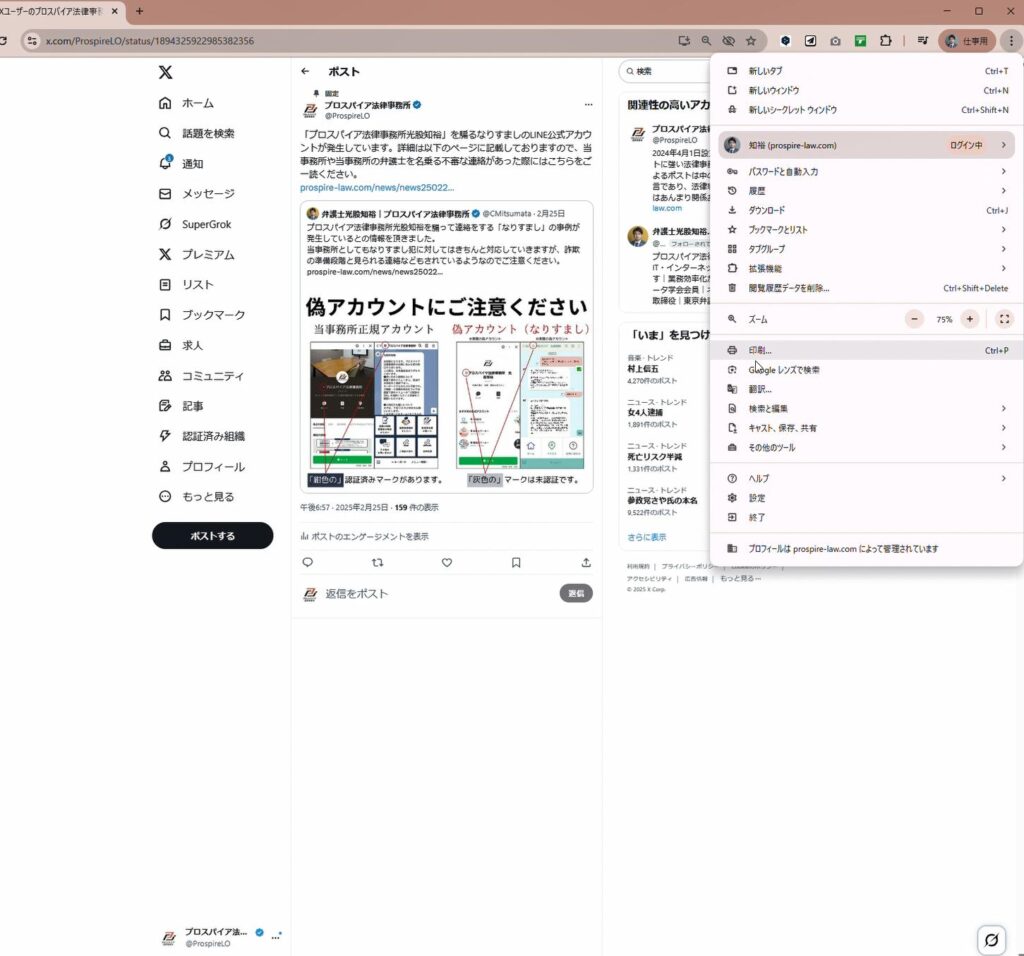

Windowsパソコンでの撮影方法

一般的なスクリーンショットの撮影方法

- 投稿自体のURLを開いた状態で、「印刷」をします。

- 例えばX(旧Twitter)で、その人の投稿一覧や、タイムライン全体の中にその投稿が含まれている、という状態だと、投稿のURLなどが映らないので、その投稿自体を開いている状態であることを確認しましょう。

- 以下の画像はGoogle Chromeでの作業です。

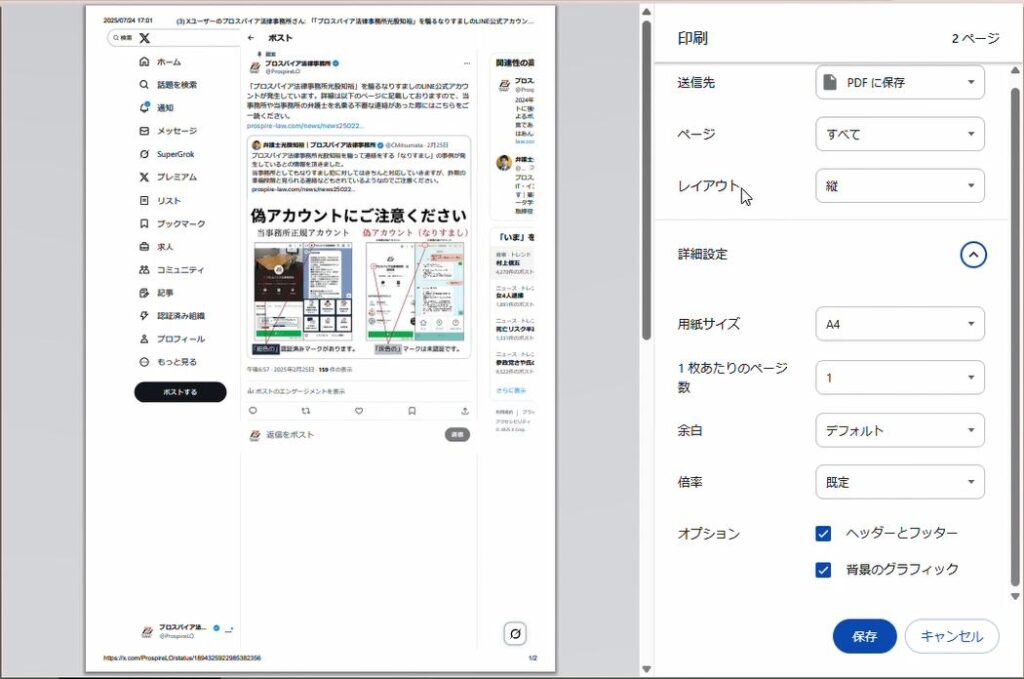

- 「送信先」を「PDFで保存」または「Microsoft Print to PDF」を選択し、「詳細設定」の「オプション」で、「ヘッダーとフッター」にチェックが入っていることを確認した上で、「保存」を選択します。

- 「ヘッダーとフッター」にチェックを入れると、URLがスクリーンショット内に表示されます。

- 例えば上記の例のように、問題の投稿が引用リポストの場合や、画像等のファイルを添付したものである場合、引用元のポストや添付されたファイルをクリックして開いたうえで、同様に「引用元ポスト」自体、「添付されたファイル」自体についても、スクリーンショットを保存しましょう。

- 今回保存したスクリーンショットは以下のようになります。

その他のスクリーンショット撮影方法

ウェブサイトによっては、Webブラウザとの相性の悪さなどで、上記の方法だとレイアウトが崩れてうまくスクリーンショットがとれない場合があります。

そのような場合には、以下の方法を用いるなどして、3要素の揃ったスクリーンショットを撮影しましょう。

- 画面全体を保存したいとき

- キーボード右上【PrtScrn】(プリントスクリーン)キーを使用

- この操作により、画面全体が画像としてコピーされた状態になります。

- この後、WordやExcel、ペイントなどのソフトに貼り付けを行えば画面全体のスクリーンショットが保存できます。

- 特定のウィンドウだけを保存したいとき

- 目的のウィンドウをクリックして【Alt】キーを押しながら、【PrtScrn】キーを使用

- この操作により、アクティブになっているウィンドウが画像としてコピーされた状態になります。

- この後、WordやExcel、ペイントなどのソフトに貼り付けを行えば画面全体のスクリーンショットが保存できます。

- 「Snipping Tool」や「切り取り&スケッチ」

- 【Shift】キー+【Windows】キー+【S】キーを使用する方法など様々

Macパソコンでの撮影方法

一般的なスクリーンショットの撮影方法

Windowsの場合と同様です。

その他のスクリーンショット撮影方法

- 画面全体を保存したいとき

- 【Shift】キー+【Command】キー+【3】キーを使用

- 画面の一部を保存したいとき

- 【Shift】キー+【Command】キー+【4】キーを使用

- 「スクリーンショット」アプリを起動して撮る

スマートフォン(iphone/Android)での撮影と注意点

基本:アプリではなく、スマホのブラウザを使用する

- InstagramやXなどを開く際、アプリではなくSafariやChrome等のブラウザ(ウェブ閲覧用のアプリ)で、当該SNSのウェブサイトにアクセス

- アプリが自動で起動してしまう場合は、URLをコピーしてブラウザに貼り付けて開く、あるいは「PC版サイトを表示」に切り替える

iPhone/Androidでの撮影方法

・iPhone:サイドボタン+音量アップ

・Android:電源ボタン+音量ダウン(機種により異なる)

撮影時のチェックポイント

- URLがしっかり表示されているか

- 投稿の「日時」が正確に確認できるか

- アカウント名やID、投稿内容がはっきり読めるか

- 必要に応じて複数画像に分けて保存

- PCの場合、PDF保存・クラウド保存

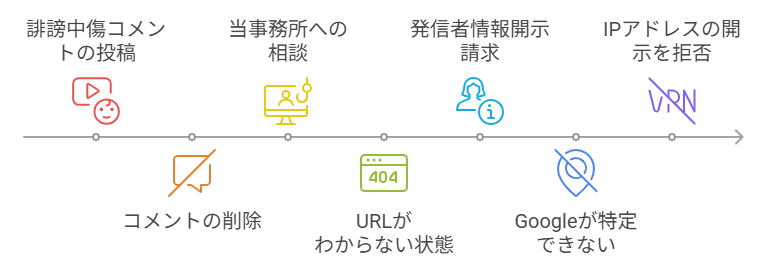

【実例】スクリーンショットの取り方の不備が問題になった事例

当事務所でURLや投稿日時がなかったために問題の投稿が特定できなかった事例

YouTubeの動画に投稿されたコメントによって誹謗中傷がされた事例で、当事務所にご相談を頂いたときには既に投稿がコメントが削除済み、ただ被害者によってスクリーンショットは撮影済み、という事案がありました。

YouTube動画のコメントは、YouTube動画の再生ページに表示されるため、そのままスクリーンショットを撮影しても、YouTube動画の再生ページのURLのみが表示されます。

また、YouTubeの仕様として、表示される投稿日時は「●週間前」のような形であって、正確な投稿日時が表示されません。

パソコンのブラウザでYouTubeの当該コメントが付されたページを開き、コメントの投稿者アカウント名の右側「●週間前」という部分を右クリックすると、「リンクのアドレスをコピー」というメニューが表示されます。

通常この方法で、(YouTubeではなく)問題のコメント自体のURLを取得することができます。

しかしながら、今回は当事務所にご相談頂いた時点ではすでにコメントが削除されてしまっていたため、そのような方法で、URLを特定してのスクリーンショット撮影はできず、そのまま発信者情報開示請求の申立てを行いました。

すると、YouTubeの運営をするGoogleLLCの代理人弁護士より、Google側で問題の投稿がどの投稿か特定できないため、投稿時のIPアドレスを開示することができない、との連絡を受けることとなりました。

URLの特定が問題となった裁判例

URLが証拠に記載されていなかったことが問題となり、当該証拠の証明力が否定された事案があります(知財高裁平成22年6月29日判決)。

「また,甲39(平成20年5月15日当時の被告ホームページ)の左下部の記載は,インターネットのURLであるとは認められず,特定のコンピュータに記録されたホームページのデータであると解されるから,これをもって平成20年5月15日当時に被告がホームページ上で営業活動妨害行為をしたと認めることはできない。よって,被請求人(原告)の本件商標の不使用について正当な理由があるとはいえない。」

知財高裁平成22年6月29日判決

まとめ

本記事では、裁判等の法的手続きにおいて証拠として通用し得る、正しいスクリーンショットの取得方法について解説いたしました。

重要となるポイントとしては、

- URL・正確な日時・投稿者情報-この3点が1画面に写ったスクリーンショットがあれば、投稿が削除されていても「どこで・いつ・誰が」を立証できます。

- PCブラウザでのフルスクリーンショット+PDF保存が最も確実です。スマホ利用時は〈アプリ→ブラウザ〉に切り替え、撮影前にチェックリストで3要素を必ず確認しましょう。

- 証拠化は “あとでやり直し” が効きません。迷ったら撮る→すぐバックアップ-このワンアクションを習慣にしておくことが、開示請求や損害賠償手続の成否を左右します。

不安な手続きや撮影後の手続きについては、早めに当事務所へご相談ください。

プロスパイア法律事務所

代表弁護士 光股知裕

損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。