「商品の広告で『No.1!』と謳ったら景品表示法違反で措置命令を受けた…」こんな事態を避けるために、優良誤認表示について正しく理解しておくことは必須です。

この記事では、景品表示法における優良誤認表示の定義や具体例(品質・価格・原産地など)を分かりやすく解説。さらに、「実際のものよりも著しく優良」と「事実に反して優良」という2つの類型についても詳しく説明します。

また、優良誤認表示にならないための対策として、景品表示法の理解、広告表現のチェックポイント、消費者庁ガイドラインの活用方法などを紹介。有利誤認表示や不当表示との違いにも触れ、誤認表示に関する理解を深めることができます。この記事を読めば、自信を持って適正な広告表現を作成し、ビジネスを健全に成長させるための知識を身につけることができます。

優良誤認表示とは

優良誤認表示とは、景品表示法で禁止されている不当表示の一種です。

消費者に商品やサービスの内容について、実際よりも優良であると誤認させてしまう表示のことを指します。具体的には、商品の品質、価格、原産地などについて、事実と異なる表示や誇大な表示をすることで、消費者の購買意欲を不当に煽るような表示が該当します。

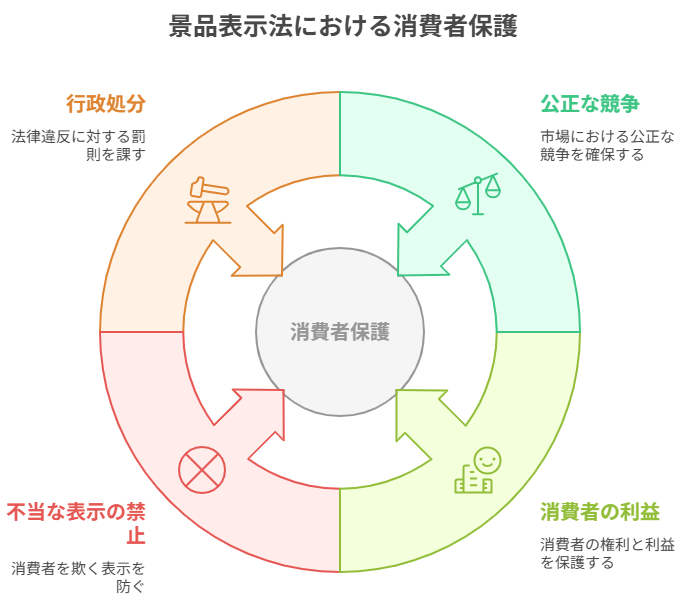

景品表示法における優良誤認表示

景品表示法は、公正な競争を確保し、消費者の利益を保護することを目的とした法律です。この法律では、不当な表示によって消費者を欺く行為を禁止しており、優良誤認表示もその一つとして規制されています。景品表示法違反には、課徴金納付命令や措置命令などの行政処分が下される可能性があります。

なお、故意に表示した場合はもちろん、誤って表示した場合であっても、景品表示法の規制対象となります。

第五条(不当な表示の禁止)

事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)

二 (略)

三 (略)

優良誤認表示の具体例

商品の品質に関する優良誤認表示の具体例

「この化粧水を使えば、1週間でシミが消えます」といった表現は、実際にはそのような効果が得られない場合、優良誤認表示に該当する可能性があります。効果を保証するような表現は、科学的な根拠に基づいていなければなりません。

商品の価格に関する優良誤認表示の具体例

「通常価格10,000円のところ、本日限り半額の5,000円!」という表示で、実際には10,000円で販売していた期間が非常に短かったり、ほとんど売れていなかったりする場合は、優良誤認表示に該当する可能性があります。値引き前の価格が実際のものかどうかが重要です。

商品の原産地に関する優良誤認表示の具体例

「国産和牛100%使用」と表示しながら、実際には外国産牛肉が混入している場合は、優良誤認表示に該当します。原産地の表示は、正確でなければなりません。

優良誤認表示の類型

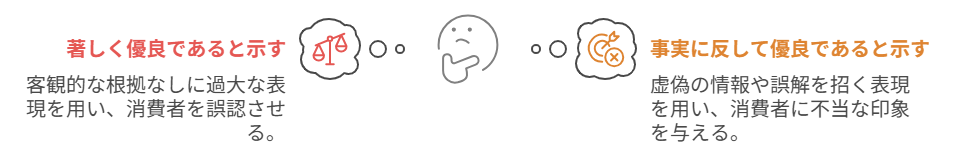

景品表示法における優良誤認表示は、大きく2つの類型に分けられます。

実際のものよりも著しく優良であると示すもの

商品やサービスの実際の内容よりも、著しく優れているかのように示す表示が該当します。客観的な根拠がないにもかかわらず、過大な表現を用いて消費者を誤認させる場合がこれに当たります。

例えば、効果が実証されていないダイエットサプリメントについて、「2週間で10kg痩せる!」と表示することは、優良誤認表示に該当する可能性が高いです。効果には個人差があるため、断定的な表現は避けるべきです。

事実に反して優良であると示すもの

事実に反して商品やサービスが優良であると示す表示も、優良誤認表示に該当します。虚偽の情報や誤解を招くような表現を用いて、消費者に不当な印象を与える場合がこれに当たります。

例えば、一般的な洗濯洗剤を「業界No.1の洗浄力!」と表示する場合、客観的なデータに基づいていない場合は事実に反しており、優良誤認表示に該当する可能性があります。ランキングの根拠となるデータや算出方法などを明確にする必要があります。

これらの類型は、必ずしも明確に区別できるわけではなく、複合的に該当するケースも存在します。重要なのは、消費者が商品やサービスの真の姿を誤認するような表示をしていないか、常に注意を払うことです。

| 類型 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 実際のものよりも著しく優良であると示すもの | 客観的な根拠なく、過大な表現で消費者を誤認させる。 | 効果が実証されていないダイエットサプリメントを「2週間で10kg痩せる!」と表示する。 |

| 事実に反して優良であると示すもの | 虚偽の情報や誤解を招く表現で、消費者に不当な印象を与える。 | 一般的な洗濯洗剤を根拠なく「業界No.1の洗浄力!」と表示する。 |

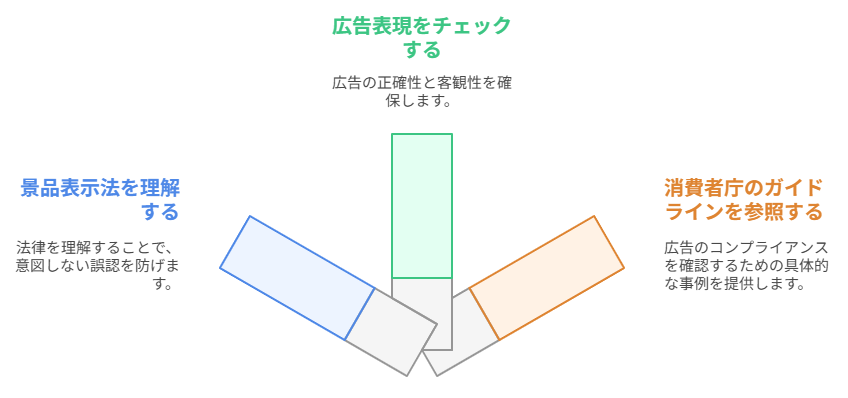

優良誤認表示にならないための対策

優良誤認表示を防ぎ、企業の信頼を守り、消費者を誤解させることなく公正な競争を行うためには、事前の対策が重要です。景品表示法への理解を深め、広告表現を慎重にチェックし、必要に応じて専門家のアドバイスを受けるなど、多角的なアプローチが必要です。

景品表示法を理解する

まず、景品表示法の条文や消費者庁のガイドラインを熟読し、優良誤認表示の定義や具体例を理解することが重要です。景品表示法は、事業者が行う不当な表示を規制し、消費者の利益を保護するための法律です。優良誤認表示は、この景品表示法で禁止されている不当表示の一種です。法律の理解不足は、意図せず優良誤認表示を行ってしまうリスクを高めます。

広告表現のチェックポイント

広告表現を作成する際には、以下のチェックポイントを踏まえることで、優良誤認表示のリスクを低減できます。

根拠となるデータの保持

商品やサービスの品質、性能、価格などに関する広告表現は、客観的なデータに基づいて行う必要があります。表示内容の裏付けとなるデータや資料を保管し、必要に応じて提示できるようにしておきましょう。

例えば、「売上No.1」と表示する場合、その根拠となる調査機関、調査期間、調査対象などを明確にしておく必要があります。データがないまま曖昧な表現を用いると、優良誤認表示と判断される可能性があります。

比較広告を行う際の注意点

他社製品と比較する広告を行う場合は、比較対象を明確にし、公平かつ客観的な比較を行う必要があります。比較方法やデータの出所についても明示し、消費者が誤解する余地のないようにしましょう。恣意的な比較や不正確なデータに基づく比較は、優良誤認表示だけでなく、名誉毀損などの法的問題に発展する可能性もあります。

消費者庁のガイドラインを参考にする

消費者庁は、様々な業種における景品表示法の解釈や適用事例に関するガイドラインを公開しています。これらのガイドラインを参考に、自社の広告表現が適切かどうかを確認しましょう。ガイドラインは、消費者庁のウェブサイトで閲覧できます。具体的な事例を参考にしながら自社の広告をチェックすることで、より実践的な対策を講じることができます。

| チェック項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 表現の根拠 | 表示内容を裏付ける客観的なデータや資料があるか |

| 比較表現の妥当性 | 比較対象、比較方法、データの出所が明確で公平か |

| あいまいな表現の有無 | 「最高級」「抜群」など、客観的な根拠がない曖昧な表現を使用していないか |

| お客様の声の取り扱い | 体験談やお客様の声を掲載する場合は、事実であることを確認し、必要に応じて注釈を付ける |

これらの対策を講じることで、優良誤認表示のリスクを大幅に低減し、健全な事業活動を展開することができます。ただし、法律やガイドラインは常に更新される可能性があるため、最新の情報に注意を払い続けることが重要です。

優良誤認表示と類似の表示

優良誤認表示と混同しやすい表示として、有利誤認表示と不当表示があります。それぞれ定義や規制する法律が異なるため、違いを理解しておくことが重要です。

有利誤認表示との違い

優良誤認表示と有利誤認表示は、どちらも消費者に誤解を与えかねない表示ですが、その内容に違いがあります。優良誤認表示は、商品の品質、価格、原産地などについて、実際よりも優良であると誤認させる表示です。一方、有利誤認表示は、商品やサービスの提供条件、取引条件などについて、実際よりも消費者に有利であると誤認させる表示です。以下に違いをまとめました。

| 優良誤認表示 | 有利誤認表示 | |

|---|---|---|

| 規制する法律 | 景品表示法 | 景品表示法 |

| 対象 | 商品の品質、価格、原産地など | 商品の提供条件、取引条件など |

| 内容 | 実際よりも優良であると誤認させる表示 | 実際よりも消費者に有利であると誤認させる表示 |

| 例 | 「この化粧水を使えば1週間でシワが消える」 | 「誰でも必ず10万円プレゼント!」 |

不当表示との違い

不当表示とは、消費者の商品選択を誤らせるような不適切な表示のことです。不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)によって規制されています。優良誤認表示は不当表示の一種です。不当表示には、優良誤認表示以外にも、有利誤認表示、不実証広告、その他消費者の商品選択を誤らせるような表示が含まれます。以下に違いをまとめました。

| 優良誤認表示 | 不当表示 | |

|---|---|---|

| 関係性 | 不当表示の一種 | 上位概念 |

| 内容 | 実際よりも優良であると誤認させる表示 | 消費者の商品選択を誤らせるような不適切な表示 |

| 例 | 「この健康食品を飲めばどんな病気も治る」 | 優良誤認表示、有利誤認表示、不実証広告など |

まとめ

この記事では、景品表示法における優良誤認表示について解説しました。優良誤認表示とは、実際のものよりも著しく優良であると示すもの、または事実に反して優良であると示すもののことです。

商品の品質・価格・原産地など、様々な要素で優良誤認表示となる可能性があります。

例えば、実際よりも効果が高いように見せかけたダイエットサプリの広告や、他社製品と比較して不当に自社製品を優位に見せる比較広告などは優良誤認表示にあたる可能性があります。

優良誤認表示にならないためには、景品表示法を理解し、広告表現のチェックポイントを踏まえ、消費者庁のガイドラインを参考にしましょう。根拠となるデータを保持し、比較広告を行う際は特に注意が必要です。

また、有利誤認表示や不当表示との違いを理解することも重要です。これらの対策を講じることで、消費者を誤認させることなく、適正な広告表示を行うことができます。

プロスパイア法律事務所

代表弁護士 光股知裕

損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。