令和7年4月施行の「育児・介護休業法」の改正を詳細に解説するこの記事では、法律の改正ポイントや、企業として押さえておくべき対応策を中心に取り上げます。育児や介護のための休業を取得しやすくする制度の改正内容を具体的に示し、働く人々とその家族の生活をより豊かにするための知識を提供します。

また、企業が法改正にどう対応すべきか、具体的なステップを解説し、職場環境の向上を目指します。この記事を読むことで、令和7年の改正内容を理解し、法律に沿った職場環境整備の指針を得ることができるでしょう。

育児・介護休業法とは?

育児・介護休業法は、労働者が育児や介護を理由に一定期間の休業を取得できるようにするための法律です。少子高齢化が進む現在の日本社会において、労働者が家族を支えるための時間を持ちながら働き続けられる環境整備を目指しています。この法律によって、企業は労働者のライフステージに合わせた働き方を支援し、長期的な労働力確保と社会全体の活性化を図ることが求められています。

育児・介護休業法の目的

育児・介護休業法の主な目的は、労働者が安心して家庭と職場の両立を図れる環境を整備することです。特に、育児や介護を理由に離職することなく仕事を続けられるように支援することで、少子化問題や高齢化問題への対応として、社会の持続可能な発展に寄与します。

第一条(目的)

この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護等休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)

第三条(基本的理念)

1 この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。

2 子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)

育児・介護休業法の対象者

育児・介護休業法の対象者は、主に一般の労働者ですが、例外も存在します。特定の雇用形態や契約条件にある労働者は一部適用外となることがあります。例えば、日雇い労働者や試用期間中の一部労働者などが該当することがあります。すべての適用除外については、厚生労働省のガイドラインで詳しく解説されています。

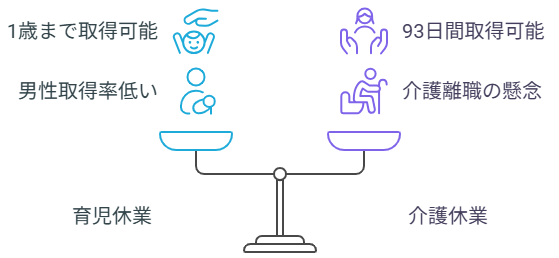

育児休業の詳細

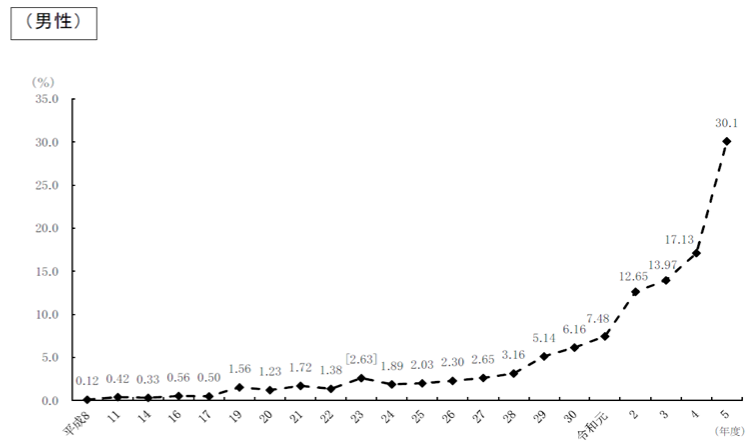

育児休業は、子供が1歳に達するまでの期間において取得が可能です。ただし、保育所に入れないなどの事情がある場合、延長措置として最長2歳まで取得が可能です。厚生労働省によると、2023年度の男性の育休取得率は30.1%に留まっており、さらなる取得の推進が求められています。

○ 育児休業をすることができるのは、原則として子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間です。

○ 子が1歳6か月又は2歳までの育児休業は、要件に該当する場合のみすることができます。

育児・介護休業法のあらまし-07 育児休業制度 1頁・26頁以下

介護休業の詳細

介護休業は、介護を必要とする家族1人につき、通算93日間まで取得可能です。取得可能な日数は1日に分けて取得することも可能で、柔軟な利用が認められています。2025年には介護離職が大きな社会問題となると予測されており、法のさらなる周知と取得促進が必要です。

○ 介護休業をすることができるのは、対象家族1人につき、3回まで、通算して93日を限度として、原則として労働者が申し出た期間です。

育児・介護休業法のあらまし-09 介護休業制度 69頁

個別対応の必要性

さらに、最近の法改正により、企業は労働者の事情に応じた個別対応が求められています。

具体的には、子が3歳になった際に個別に労働者の希望をヒアリングし、フレックスタイム制度やテレワークを含む柔軟な働き方へのニーズに応えるための職場環境整備が事業主の役割とされています。

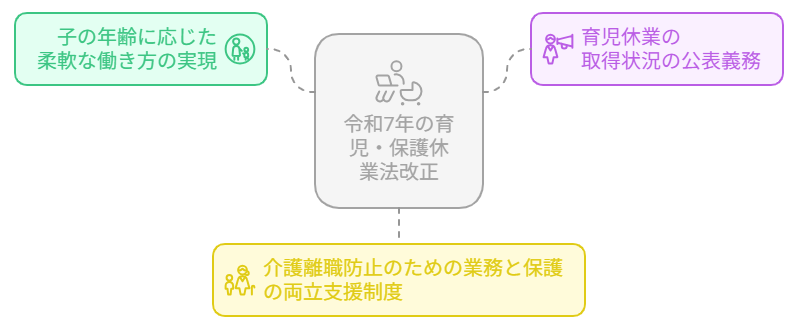

令和7年の育児・介護休業法改正のポイント

改正の趣旨

令和7年の育児・介護休業法の改正は、社会全体の労働環境を向上させるために設計されています。この改正は、仕事と育児・介護を両立できる環境を整えることによって、少子高齢化問題や育児休業の男女格差といった深刻な課題に対応することを目的としています。

子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置

改正により、特に幼児を抱える家庭の負担を軽減するために柔軟な働き方が可能になります。柔軟な働き方を実現する措置の詳細は以下の通りです。

1. 子の看護休暇の見直し

| 改正内容 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| 名称変更 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 |

| 対象となる範囲の拡大 | 小学校就学の始期に達するまで | 小学校3年生終了まで |

| 取得事由の拡大 | ①病気・けが ②予防接種・健康診断 | ①病気・けが ②予防接種・健康診断 ③感染症に伴う学級閉鎖等 ④入園(入学)式・卒園式 |

| 労働協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止 | 【除外できる労働者】 ①週の所定労働時間が2日以下 ②継続雇用期間6か月未満 | 【除外できる労働者】 ①週の所定労働日数が2日以下 ※②を撤廃 |

参考:名称については法第4章、対象範囲・取得事由については法16条の2第1項

2. 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

| 改正内容 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| 請求可能となる労働者の範囲の拡大 | 3歳未満の子を養育する労働者 | 小学校就学前の子を養育する労働者 |

参考:法16条の8第1項

3. 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

| 改正内容 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| 代替措置のメニューを追加 | 【代替措置】 ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更等 | 【代替措置】 ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更等 ③テレワーク |

4. 育児のためのテレワーク導入

3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

参考:法24条2項

育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

改正によって、男性の育児休業取得率を公表する義務がこれまでの1000人超の企業から300人超の企業に拡大されます。より多くの中小企業も透明性のある運営を求められる中、育児休業取得情報を公表することで企業の取り組みが評価されるようになります。具体的なガイドラインは男性の育児休業取得率等の公表について|厚生労働省を参照してください。

参考:男性労働者の育児休業取得率等の公表に関するリーフレット、法22条の2

介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化

高齢化社会における介護離職を防ぐため、労働者が介護に直面した際に活用できる制度が強化されます。特に、事業主には次のような義務が課されます。

| 介護離職防止のための雇用環境整備 | 介護休業・介護両立支援制度に関する研修の実施、相談窓口設置、事例の収集・提供、利用促進に関する方針の周知のいずれかの措置を行います。 |

|---|---|

| 個別の周知と意向確認 | 介護が必要になる労働者への制度を周知し、彼らのニーズを踏まえた支援を行います。 |

| 早期の情報提供 | 特に介護が必要になりやすい年齢層(例:40歳)への積極的な情報提供を推進します。 |

| テレワークを含む職務環境の整備 | 柔軟な勤務が可能な環境を整えます。 |

参照:法22条2項~4項

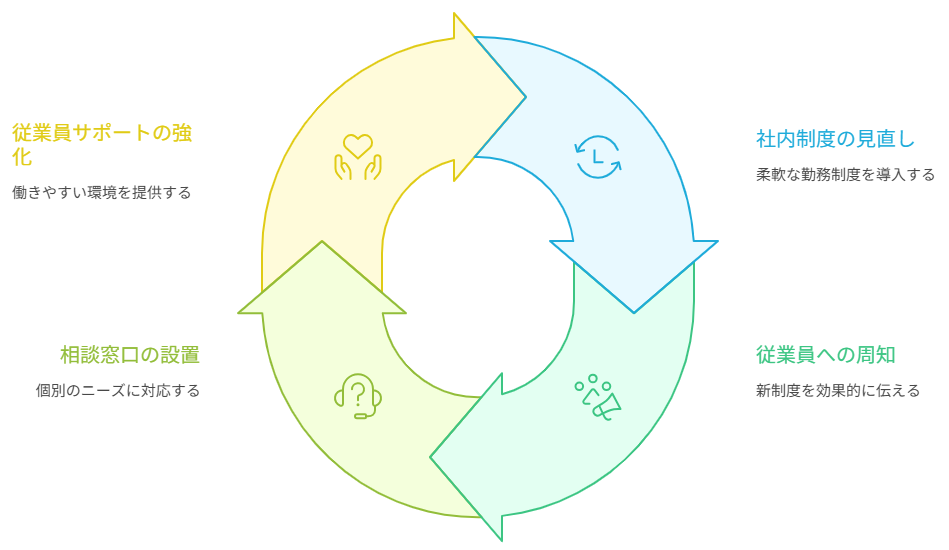

企業がとるべき対応

育児・介護休業法の改正は、企業にとって従業員が育児や介護をしながらも快適かつ効率的に働ける環境を整える絶好の機会です。企業はこの法改正を契機に、現状の制度を見直し、多様な働き方を支援する柔軟な体制を構築する必要があります。以下に、具体的な対応策を詳しく示します。

社内制度の見直し

まず、育児・介護休業法の改正に対応するため、社内制度の見直しは避けては通れません。特に、従業員が家庭の負担を軽減しつつ職場でのパフォーマンスを維持できるよう柔軟性のある勤務制度を導入することが求められます。以下の表に具体例を示します。

| 対応策 | 具体的内容 |

|---|---|

| テレワーク制度 | 自宅で業務が行え、通勤時間を削減して家庭生活を考慮した働き方を可能にします。厚生労働省が発表しているテレワークの適切な導入および実施の推進のためのガイドラインを参考に、十分な通信環境やセキュリティ対策も検討しましょう。 |

| 時差勤務制度 | 始業・終業時間の選択肢を拡大し、家族の予定に合わせた出勤を可能にします。通勤ラッシュを避けることで、通勤ストレスも軽減されます。 |

| 短時間勤務 | 従業員が介護や育児に専念できるように勤務時間を短縮し、生活リズムに合わせた働き方を支援します。 |

従業員への周知

新制度の導入や既存制度の変更を行う際には、その内容を従業員へ細かく周知する必要があります。社内のイントラネット、月例全体会議、部門ミーティングやメール配信などを通じて改正内容と対策を徹底周知しましょう。また、従業員が制度を活用しやすいように、具体的な事例や利用方法を含めたガイドを提供することも有効です。

相談窓口の設置

従業員が抱える個別のニーズや悩みに応えられるよう相談窓口を設けることが肝要です。人事部門に専門の相談員を配置し、匿名での相談も受け付けるような体制を整えることで、従業員に安心感を提供します。また、外部の専門家との相談も含め、多面的なサポートシステムの整備も検討すべきです。

こうした取り組みを通じて、企業は従業員に働きやすい環境を提供し、結果として育児や介護と仕事の両立を支援することが可能になります。これにより、離職率の低下や企業全体の活力向上が期待でき、持続的な成長の土台を作ることができるでしょう。

育児・介護休業に関するよくある質問

育児休業給付金について

育児休業給付金は、育児休業中の収入減少を補うために支給される重要な支援制度です。給付金の支給を受けるためには、雇用保険に加入しており、過去2年間に賃金が支払われた期間が12カ月以上であることが必要です。支給額は、休業開始から6カ月間は賃金の67%、7カ月目以降は50%です。

この制度は、育児と仕事を両立しやすくするための大きな助けとなります。詳細については、厚生労働省の育児休業給付金に関するページをご覧ください。

育児休業給付金を受け取るための具体例

例えば、月収が30万円の社員が育児休業を取得した場合、最初の6カ月は月額約20.1万円(67%)、その後は月額約15万円(50%)が支給されます。この例では、育児休業給付金がない場合と比べて、育児中の家計への影響を大幅に軽減できることが分かります。

育児休業給付金申請の手続

給付金の申請は、通常勤務先を通じて行いますが、一部は自身で手続きする必要があります。詳細な手続きの流れや必要書類については、直接雇用保険事務所に問い合わせるか、厚生労働省の育児休業給付金に関するページで確認することが推奨されます。

出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金の創設について

令和7年改正により、出生後休業支援給付金、及び育児時短就業給付金が新たに創設されました。これらはいずれも2025年10月1日から施行されるため、注意が必要です。

出生後休業支援給付金について

出生後休業支援給付金の給付によって、子の出生後一定期間内に両親がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間の追加給付(賃金の13%)を行い、育児休業給付と合わせて給付率を80%に引き上げられます。配偶者が専業主婦(夫)やひとり親家庭の場合でも、給付率を引き上げる措置がとられます。支給申請手続については、厚生労働省の出生後休業支援給付金に関するリーフレットで確認することができます。

育児時短就業給付金について

育児時短就業給付金の創設によって、2歳未満の子を育てるために時短勤務を行う労働者に対し、時短勤務中の10%を給付する制度が導入されます。

介護休業給付金について

介護休業給付金は、介護が必要な家族を持つ労働者が休業中の収入を補うために提供される制度です。雇用保険の加入が必要であり、介護休業1回につき最大93日までの給付が認められています。給付額は原則として賃金の67%相当です。具体的な受給条件や手続は、厚生労働省の介護休業給付金に関するリーフレットで詳しく確認できます。

介護休業給付金を受け取るための具体例

例えば、介護が必要な親族のために休業を取る場合、月収が25万円の社員には月額約16.75万円(67%)が支給されます。この給付によって、介護期間中の経済的負担を軽減し、安心して介護に専念できる環境を整えます。

介護休業給付金申請の手続

介護休業給付金の申請は、育児休業給付金と同様に勤務先を通じて行いますが、こちらも詳細な流れや必要書類については厚生労働省の介護休業給付金に関するリーフレットを確認し、必要に応じて雇用保険事務所に問い合わせしてください。

まとめ

令和7年の育児・介護休業法改正は、働く世代にとって柔軟な働き方を実現するための大事なステップです。特に、子の年齢に応じた柔軟な勤務体制や、公表義務の拡大は企業の透明性を高め、次世代育成支援対策を一層推進します。

また、介護離職防止策の強化により、家庭と仕事の両立が可能となる環境づくりが求められています。企業はこれを機に社内制度の見直しや従業員への周知徹底、相談窓口の設置を行い、従業員が安心して仕事と家庭を両立できる環境を整える必要があります。

これにより、企業ブランドの向上にも繋がります。

プロスパイア法律事務所

代表弁護士 光股知裕

損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。