消費者を欺く可能性があるステルスマーケティング(ステマ)は、元々はそれ自体規制の対象ではありませんでした。しかしながら令和5年10月1日から施行された消費者庁告示により、一部のステマは、法的規制の対象となりました。

本記事では、ステルスマーケティングがどのように法的に取り扱われているか、そしてその違法性や規制について詳しく解説します。

ビジネス運営者やマーケティング担当者が実務上どのような対応を取るべきかを検討するにあたり、ステルスマーケティングに関する法的リスクを理解し、適切な対応を取ることで、企業の信頼性を維持しつつ効果的なマーケティング活動を行うためのヒントとしていただければ幸いです。

音声解説

この記事のテーマと同一内容をラジオ形式で解説しています。 以下から是非視聴ください。

他の記事の音声解説は、プロスパイア法律事務所のYouTubeチャンネルからご視聴いただけます。

https://www.youtube.com/@ProspireLawOffice

ステルスマーケティング(ステマ)とは

「ステルスマーケティング」という言葉の意味

一般的には、ステルスマーケティング(Stealth Marketing)とは、商品の販売者等が、芸能人やインフルエンサー等に依頼して、当該芸能人等が当該商品を愛用している旨やその感想などを、依頼の事実を伏せたまま当該芸能人等のブログやSNS等に書き込んでもらう行為をいいます。

単に、紹介を依頼した事実があり、そのことを隠した場合でもステマと呼ぶこともあれば、紹介の対価として報酬を得ているにも関わらずそのことを隠した場合に初めてステマと呼ばれる場合もあり、厳密な意味で、何をもってステマと呼ばれるかは曖昧な状態です。

「ステルスマーケティング」の問題点

企業による自社の商品やサービスの広告・宣伝がされる場合、それを見た消費者は、広告・宣伝にはある程度の誇張・誇大が含まれているものと考えており、そのことを含めて商品・サービスを選定するものと考えられています。

確かに、ある商品が「素晴らしいものだ」という情報を目にしたとき、当該商品の販売元から、広告・宣伝の中で「うちのこの商品は素晴らしいです。」と言っているのを聞く場合と、全く無関係な友人から「あの商品は素晴らしかったよ。」と感想を聞く場合とでは、受け取り方に違いがあるはずです。

このような前提がある中で、ある情報を与えられたときに、実際には企業の広告・宣伝であるにも関わらず、第三者の純粋な感想であると誤った認識のもと商品を選ぶような形になってしまうと、「ある程度の誇張・誇大が含まれているもの」という考えを想起できなくなり、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことができなくなってしまいます。

このように、消費者の印象が操作され、自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことができなくなる危険が、ステルスマーケティングの問題点であると考えられています。

参考:消費者庁ウェブサイト「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」

参考:令和4年12月28日ステルスマーケティングに関する検討会「ステルスマーケティングに関する検討会 報告書」【PDF】

「ステルスマーケティング」に関する新たな規制

以上のような、ステルスマーケティングに関する問題点を解消すべく、令和5年3月28日内閣府告示第19号「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示 」にて、ステルスマーケティングのうち一定のものが、景品表示法における「不当表示」に指定されました。

この指定告示が、令和5年10月1日から施行されています。

不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第五条第三号の規定に基づき、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示を次のように指定し、令和五年十月一日から施行する。

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示

事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示 (令和5年3月28日内閣府告示第19号)

参考:「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」 (令和5年3月28日内閣府告示第19号)【PDF】

令和5年10月1日の消費者庁告示施行前の規制状況

令和5年10月1日に消費者庁告示が施行される前は、ステルスマーケティングについて明示的に規制をする法規制がなく、下記の規制によっていました。

- ステマによる個々の書き込みの内容自体が、商品に関する具体的な説明となっており、実際のものよりも著しく優良または有利であると一般消費者を誤認させるものである場合には、景品表示法で「不当表示」とされている優良誤認表示(景品表示法5条1号)や有利誤認表示(景品表示法5条2号)に該当する。

事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

三(略)

不当景品類及び不当表示防止法第五条(不当な表示の禁止)

- 「商品に関する具体的な説明」ではなく、個々の書き込みの内容自体が単に「最高の商品!」等と記載するだけの抽象的内容や、「僕は、この商品がお気に入りです」等と記載するだけの主観的内容にとどまっている場合、具体的な表示態様から、芸能人等の有名人が、依頼によらす全くの自らの意思で当該商品等を気に入っている(最高と評価している)等の事実が実際には「ない」のに「ある」かのように示すものである場合には、優良誤認表示となる場合がある。

令和5年10月1日施行の消費者庁告示の内容

令和5年10月1日施行の消費者庁告示により、景品表示法5条3号の「内閣総理大臣が指定するもの」として、ステルスマーケティングのうち一定のものが指定されています。

事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一 (略)

二 (略)

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

不当景品類及び不当表示防止法 第五条(不当な表示の禁止)

前述のとおり、指定された内容は、以下のとおりです。

不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第五条第三号の規定に基づき、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示を次のように指定し、令和五年十月一日から施行する。

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示

事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示 (令和5年3月28日内閣府告示第19号)

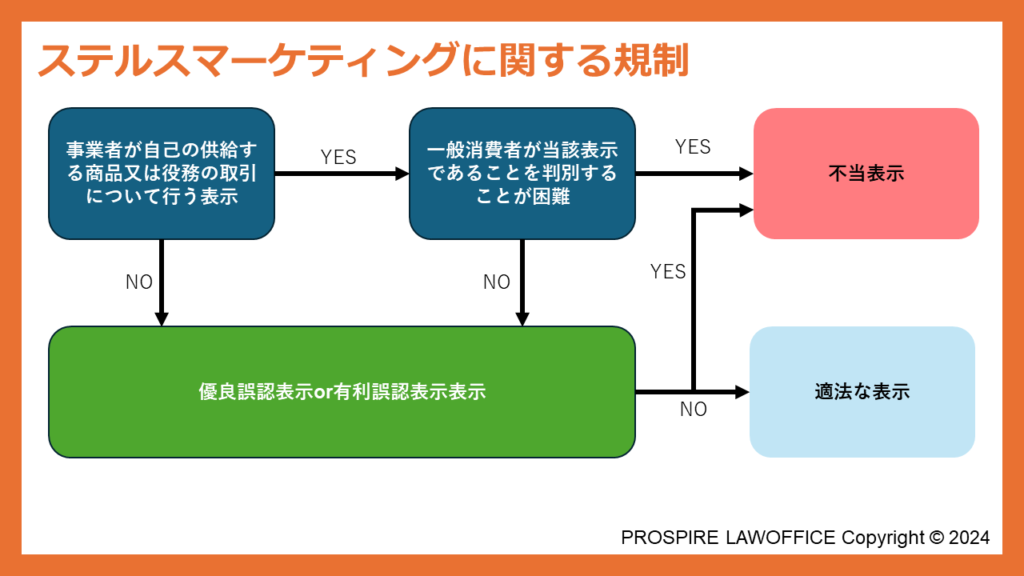

これを分析すると、これまでステルスマーケティング・ステマと呼ばれていたものは、以下の2つの要件を満たす場合、「不当な表示」として広告できないこととなります。

- 事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示

- 一般消費者が当該表示であることを判別することが困難である

これらのより具体的な内容として、消費者庁は、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準 を公開しています。

参考:消費者庁「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」【PDF】

消費者庁告示によるステマ規制の具体的な内容

事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示

前述のとおり、告示の対象となるのは、「事業者が……行う表示」です。

ただし、ここでいう「事業者が……行う表示」とは、事業者自身が表示する場合だけでなく、事業者が表示内容の決定に関与したと認められる場合にも、事業者が第三者をして行わせる表示として、「事業者が……行う表示」となる場合があります。

運用基準では、「事業者が……行う表示」に該当するものと該当しないものとして、以下の例が挙げられています。

「事業者が……行う表示」に該当する場合

- 事業者が第三者に対して当該第三者のSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)上や口コミサイト上等に自らの商品又は役務に係る表示をさせる場合。

- EC(電子商取引)サイトに出店する事業者が、いわゆるブローカー(レビ ュー等をSNS等において募集する者)や自らの商品の購入者に依頼して、購 入した商品について、当該ECサイトのレビューを通じて表示させる場合

- 事業者がアフィリエイトプログラムを用いた表示を行う際に、アフィリエイ ターに委託して、自らの商品又は役務について表示させる場合。

- 事業者が他の事業者に依頼して、プラットフォーム上の口コミ投稿を通じて、 自らの競合事業者の商品又は役務について、自らの商品又は役務と比較した、 低い評価を表示させる場合。

- 事業者が第三者に対してSNSを通じた表示を行うことを依頼しつつ、自らの商品又は役務について表示してもらうことを目的に、当該商品又は役務を無償で提供し、その提供を受けた当該第三者が当該事業者の方針や内容に沿った表示を行うなど、客観的な状況に基づき、当該表示内容が当該第三者の自主的な意思によるものとは認められない場合

- 事業者が第三者に対して自らの商品又は役務について表示することが、当該 第三者に経済上の利益をもたらすことを言外から感じさせたり(例えば、事業者が第三者との取引には明示的に言及しないものの、当該第三者以外との取引の内容に言及することによって、遠回しに当該第三者に自らとの今後の取引の実現可能性を想起させること。)、言動から推認させたりする(例えば、事業者が第三者に対してSNSへの投稿を明示的に依頼しないものの、当該第三者が投稿すれば自らとの今後の取引の実現可能性に言及すること。)などの結果として、当該第三者が当該事業者の商品又は役務についての表示を行うなど、客観的な状況に基づき、当該表示内容が当該第三者の自主的な意思によるものとは認められない場合。

「事業者が……行う表示」に該当しない場合

- 第三者が自らの嗜好等により、特定の商品又は役務について行う表示であって、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められる場合。

- 第三者が事業者の商品又は役務について、SNS等に当該第三者の自主的な意思に基づく内容として表示(複数回の表示も含む。)を行う場合。

- 事業者が第三者に対して自らの商品又は役務を無償で提供し、SNS等を通じた表示を行うことを依頼するものの、当該第三者が自主的な意思に基づく内容として表示を行う場合。

- アフィリエイターの表示であっても、事業者と当該アフィリエイターとの間で当該表示に係る情報のやり取りが直接又は間接的に一切行われていないなど、アフィリエイトプログラムを利用した広告主による広告とは認められない実態にある表示を行う場合。

- ECサイトに出店する事業者の商品を購入する第三者が、自主的な意思に基づく内容として当該ECサイトのレビュー機能を通じて、当該事業者の商品等の表示を行う場合。

- ECサイトに出店する事業者が自らの商品の購入者に対して当該ECサイトのレビュー機能による投稿に対する謝礼として、次回割引クーポン等を配布する場合であっても、当該事業者(当該事業者から委託を受けた仲介事業者を含む。)と当該購入者との間で、当該購入者の投稿(表示)内容について情報のやり取りが直接又は間接的に一切行われておらず、客観的な状況に基づき、当該購入者が自主的な意思により投稿(表示)内容を決定したと認められる投稿(表示)を行う場合。

- 第三者が、事業者がSNS上で行うキャンペーンや懸賞に応募するために、当該第三者の自主的な意思に基づく内容として当該SNS等に表示を行う場合。

- 事業者が自社のウェブサイトの一部において、第三者が行う表示を利用する場合であっても、当該第三者の表示を恣意的に抽出すること(例えば、第三者のSNSの投稿から事業者の評判を向上させる意見のみを抽出しているにもかかわらず、そのことが一般消費者に判別困難な方法で表示すること。)なく、また、当該第三者の表示内容に変更を加えること(例えば、第三者のSNSの投稿には事業者の商品等の良い点、悪い点の両方が記載してあるにもかかわらず、その一方のみの意見を取り上げ、もう一方の意見がないかのように表示すること。)なく、そのまま引用する場合。

- 事業者が不特定の第三者に対して試供品等の配布を行った結果、当該不特定の第三者が自主的な意思に基づく内容として表示を行う場合。

- 事業者が特定の第三者(例えば、事業者が供給する商品又は役務について会員制(一定の登録者に対して一定の便益を付与する制度等)を設けている場合における会員)に対して試供品等の配布を行った結果、当該特定の第三者が自主的な意思に基づく内容として表示を行う場合。

- 事業者が表示内容を決定できる程度の関係性にない第三者に対して表示を行わせることを目的としていない商品又は役務の提供(例えば、単なるプレゼント)をした結果、当該第三者が自主的な意思に基づく内容として表示を行う場合。

- 新聞・雑誌発行、放送等を業とする媒体事業者(インターネット上で営む者も含む。)が自主的な意思で企画、編集、制作した表示。

一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であること

上記の基準に照らして、「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」に該当する場合には、そのような表示であることが一般消費者からみて明瞭になっている必要があります。

一般には「PR」標記などをすることがよく行われていますが、その方法は限定されておらず、一般消費者からみて明瞭な状況にあれば、方法は問われません。

消費者庁告示の施行前後の規制の関係

令和5年10月1日の消費者庁告示施行後も、消費者庁告示施行前の優良誤認表示(景品表示法5条1号)や有利誤認表示(景品表示法5条2号)の規制は引き続き残っています。

したがって、令和5年10月1日の消費者庁告示施行後には、以下のように、両方の規制を検討することになります。

必要な実務対応はどのようなものか

ステルスマーケティングについては、これまでの規制と令和5年10月1日施行の消費者庁告示による規制に照らし、下記のような実務対応が求められます。

- 自社やクライアントが行っているマーケティング施策が、「ステルスマーケティング」として今後禁止の対象となるか、確認する。

- 禁止対象となるマーケティングを行っている場合、速やかに(遅くとも指定告示が効力を生じるまでに)当該行為を終了し、代替的な広告手法に切り替える。

- 「PR標記」をすれば安全、ということではなく、その内容についても今まで通り優良誤認表示や有利誤認表示に該当しないか確認する。

プロスパイア法律事務所

代表弁護士 光股知裕

損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。