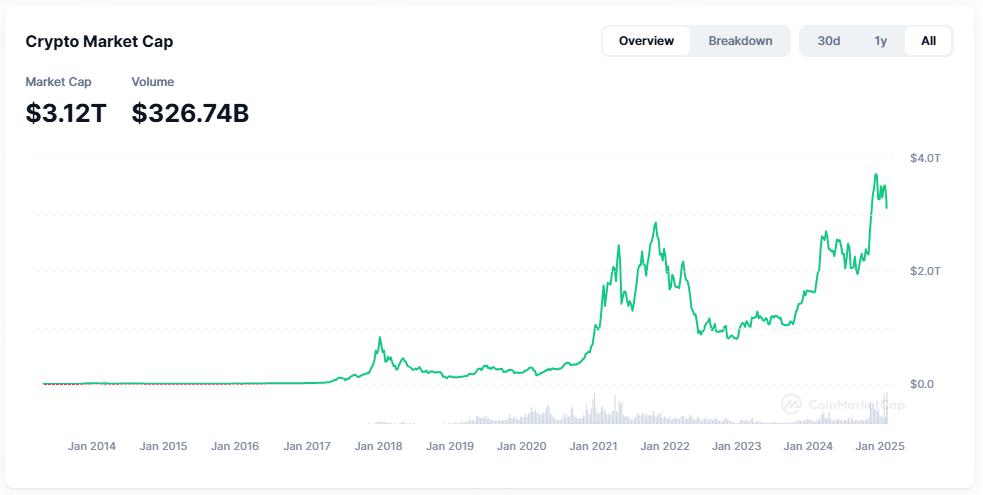

暗号資産取引市場は、2014年1月時点において時価総額1兆円規模であったのに対して、2025年1月には350兆円規模と、大きく成長を続けています。

しかし、取引所の倒産や、暗号資産の流失など、資産としての安全性には未だ課題が多く、日本では、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」と言います。)により、さまざまな規制がなされています。

この記事では、暗号資産を取り扱うためにはどのような許可を取らなければならないかについて、わかりやすく解説します。

規制の対象となる行為

暗号資産とは

資金決済法では、暗号資産を2つの類型に分けて定義しています(資金決済法2条14項各号)。なお、2020年5月の資金決済法改正により、改正前に呼称されていた「仮想通貨」ではなく、新たに定義として規定された「暗号資産」という呼称が用いられるようになりました。

- 1号暗号資産

1号暗号資産とは、以下の要件を満たすものを言います。具体的には、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などがこれにあたります。

- 物の売買、サービスの提供などのための決済手段として不特定の者に対して使用することができるものであること

これにより、特定の店舗でしか使用することできない商品券などは、暗号資産にあたらないこととなります。 - 不特定の者を相手方として法定通貨により購入、売買を行うことができること

譲渡性が制限されたSBT(Soul Bound Token)は、売買を行うことができないため、暗号資産にあたらないこととなります。 - 電子情報処理組織を通じて、記録、移転がされること

電子情報処理組織とは、主としてブロックチェーン技術のことを言います。 - 法定通貨(日本円や外国通貨)や、法定通貨建ての資産でないこと

電子マネーやプリペイドカードは、事前に法定通貨と交換することで使用するものであるため、暗号資産にあたらないこととなります。

- 2号暗号資産

2号暗号資産とは、上記1号暗号資産と異なり、それ自体を決済手段として利用することができないものの、1号暗号資産と交換できるものを言います。すなわち、以下の要件を満たすものを言います。

- 不特定のものを相手方として、「1号暗号資産」と交換することができること

- 電子情報処理組織(インターネット)を通じて、記録、移転がされること

第二条(定義)

(略)

14 この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するものを除く。一 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(略)

資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)

冒頭でも記載した通り、暗号資産取引市場は、2014年1月時点の時価総額1兆円規模から、2025年1月時点の350兆円規模と、右肩上がりに大きく成長を続けています。

暗号資産が規制される理由

暗号資産利用者の保護

暗号資産について法律により規制がなされる理由の一つは、暗号資産利用者の保護にあります。

暗号資産は、もともと銀行を介在させることのない電子的な送金システムの一環として開発されたものですが、現在、資金決済手段として暗号通貨を利用する場面は限られています。むしろ、暗号資産は価値の変動が大きいことから、価値の変動を利用して差益を得る目的で取引されることがほとんどです。このような投機性の高い暗号資産は、株式等の金融商品に類似した性質、危険性を有します。

また、2014年の暗号資産取引所の倒産をはじめ、利用者から管理を受託した暗号資産や金銭の流出・流用事件の発生など、一般の利用者に多大な被害が生じる事件が発生しています。

マネーロンダリング・テロ資金供与対策

暗号資産は、送金費用が低コストであること、国際的決済が即時になされること、匿名性があることが特徴です。このような特徴は、一般の利用者の利便性に寄与している反面、マネーロンダリングやテロ資金供与に使用される危険性が高いです。

このような、暗号資産利用者の保護、及びマネーロンダリング・テロ資金供与対策という観点から、資金決済法は一定の行為を「暗号資産交換業」(資金決済法2条15項)と定義し、これを行う者についてさまざまな規制を定めています。

暗号資産交換業とは

暗号資産交換業とは、次の行為を「業」として行うものをいいます。暗号資産交換業は大きく分けて、「暗号資産の交換等」と「暗号資産の管理」という2つの類型に分けられます。

暗号資産の交換等

暗号資産の交換等とは、以下の行為を業として行うことをいいます(資金決済法2条15項1号、2号)。

- 暗号資産の売買

利用者に対して暗号資産の売買を行う行為 - 暗号資産の交換

利用者に対して、暗号資産を対価に他の暗号資産を交付する行為 - 売買、交換の媒介

利用者間の間に立ち、暗号資産の売買、交換の仲介をすること - 売買、交換の取次

- 利用者からの依頼により、事業者が自己の名義で売買、交換を行うこと売買、交換の代理

利用者の代理人として、売買、交換を行うこと

このような、暗号資産の交換等は、暗号資産の売買等のコストの軽減、取引相手を見つけることの容易性を促進し、暗号資産の取引機能の補完という重要な役割を果たします。

暗号資産の管理(カストディ業務)

暗号資産の管理とは、「他人のために暗号資産を管理すること」(資金決済法2条15項4号)をいいます。

暗号資産は、ネットワークの参加者の間で直接取引(P2P取引)を行うことができますが、P2P取引を行うためには、自ら秘密鍵を管理することが必要となります。この秘密鍵の管理を一般の利用者が個人で行うことは、コスト及びリスクが大きく、負担となります。そこで、業者がこれを管理することにより、一般の利用者の負担を軽減することが期待できます。

資金決済法はこのような暗号資産の管理を業として行うものを、暗号資産交換業として、規制の対象としています。

また、上記に加えて、暗号資産の交換等に伴い、利用者の金銭の管理を行う行為も、暗号資産交換業として、規制の対象となります。

「業として行う」とは

暗号資産交換業は、上記行為を「業として行う」ことを言います。

ここで、「業として行う」とは、「対公衆性」のある行為で「反復継続性」をもって行うことをいい、個別事例ごとに実態に即して実質的に判断されます。

「対公衆性」とは、不特定多数の者に対して上記行為を行うことをいい、「反復継続性」とは、一回限りではなく、何度も上記行為を行うことをいいます。

すなわち、利益を得る目的は要求されません。

第二条(定義)

(略)

15 この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。一 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換

資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)

二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理

三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。

四 他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。

暗号資産交換業に登録するための要件、必要な手続

暗号資産交換業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません(資金決済法63条の2)。これに違反した場合には罰則が設けられています(法107条以下)。

第六十三条の二

資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)

暗号資産交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。

満たすべき要件

資金決済法は、登録拒絶事由を列挙することにより、これにあたる場合には登録を拒否するという形で、登録の許否を判断しています。登録拒否事由は、先述した暗号資産を規制する理由を元に、主として、暗号資産交換業を適切かつ確実に遂行するために必要な財産的基礎・体制、及び法令遵守体制が整備されているかという観点から定められています。

主な基準は以下の3つです。

- 資本金が1000万円以上であり、かつ純資産がマイナスでないこと(資金決済法62条の6第3号、暗号資産交換業者に関する内閣府令9条1号2号)

- 法令遵守のための必要な体制が構築されていること(資金決済法62条の6第5号)

- 認定資金決済事業者協会に加入し、かつ同協会の自主基準に準じた社内規定の整備がされていること(資金決済法62条の6第6号)

この他にも、細かな要件を満たす必要があります。

第六十三条の五(登録の拒否)

1 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。(略)

三 暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人

(略)

五 この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人

六 暗号資産交換業者をその会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とする認定資金決済事業者協会に加入しない法人であって、当該認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(暗号資産交換業の利用者の保護又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの

(略)2 (略)

資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)

第九条(財産的基礎等)

1 法第六十三条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。一 資本金の額が一千万円以上であること。

二 純資産額が負の値でないこと(暗号資産の管理を行う者にあっては、履行保証暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額以上であること。)。2 (略)

暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)

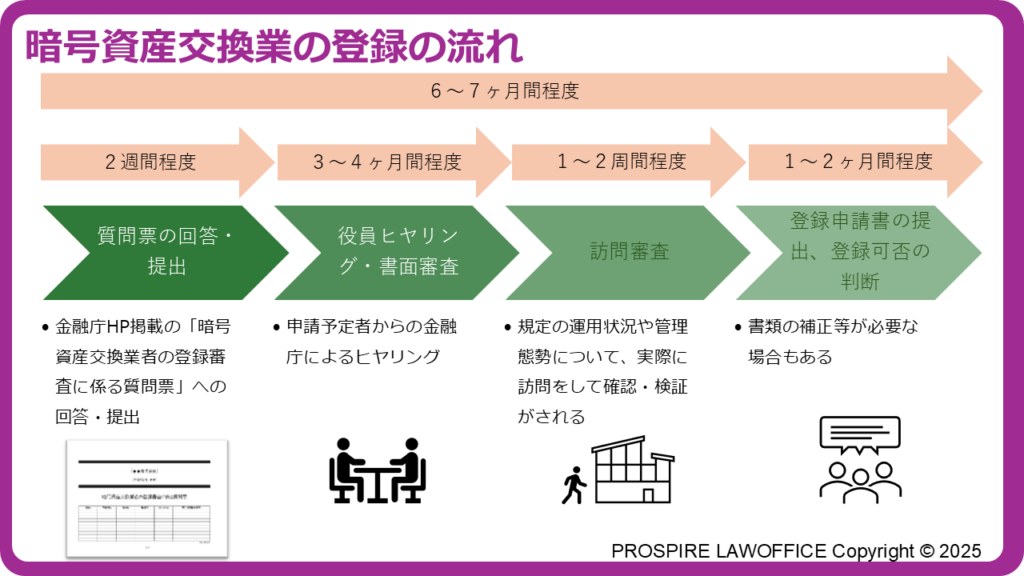

必要な手続

暗号資産交換業の登録を受けるためには、申請書の提出(資金決済法63条の3)の前に金融庁との事前相談を行う必要があります。申請や審査にかかるプロセス及び時間的な目安は以下の通りです。

質問票の回答、提出

まず、申請を予定している者は、金融庁のホームページに掲載されている「暗号資産交換業者の登録審査に係る質問票」に回答し、これを提出する必要があります。

参照:金融庁|暗号資産交換業者の登録審査に係る質問票【PDF】

質問票では、ビジネスモデル、利用者保護措置、利用者財産分別管理など多数の項目により、暗号資産交換業者として適切な運営を行うことができるか否かについて、事業者のビジネスプラン等に応じた具体的な説明が求められます。

質問票の回答書が提出されると、金融庁フィンテックモニタリング室より受領後直ちに受領した旨及び審査担当者の連絡があります。

そして、約2週間程度で、回答書の補正の要否について連絡があります。補正が必要とされた場合には、添付資料の追加や根拠となる証拠の提出を行わなければなりません。補正が完了しなければ、次の手続きに入ることができません。

役員ヒアリング・書面審査

次に、回答書の補正を要しないとされた場合には、申請予定者とのヒアリングが開始されます。

役員ヒアリングでは、事業内容、事業計画やリスク管理の基本的な考え方などが調査されます。

例えば、ビジネスプランが役員として明確にされているか、これに応じたリスクの調査評価を行い、これに対応可能な内部管理体制が整備されているか、などがヒアリングされます。

また、具体的な管理方法・管理体制については、書面やこれを称する資料をもとに、書面審査により判断されます。

役員ヒアリング及び書面審査にかかる期間は、おおむね3~4か月程度となります。

訪問審査

役員ヒアリング・書面審査が終了した場合、申請予定者を実際に訪問する、訪問審査が行われます。訪問審査では、書面審査の内容を踏まえ、規定の運用状況や管理態勢について、現場での実効性が検証されます。

訪問審査の期間は、1~2週間ほどです。

登録申請書の提出、登録の可否の判断

以上の事前相談が終了した場合、登録申請書が受理され、登録の可否が判断されます。

全体の手続に係る期間

上記の手続に係る標準的な期間は、6か月から7か月ほどです。

上記期間には、書類の補正等に係る期間は含まれていないため、実際にはそれ以上の期間が必要となります。

円滑に登録手続きを進めるためには

審査が長期化する要因

審査が長期化する要因として、金融庁は以下のような参考事例を示しています。

- 申請関係書類の内容について、形式的不備(無回答、内容の矛盾)が多数認められるなど、適切な経営管理(ガバナンス)が発揮されていないケース

- 規程の整備が十分でなく、審査や補正に時間を要するケース

- 事業計画の妥当性について、合理的に説明できないケース

- 事業計画の実行にあたり直面しうるリスクの検討を行っておらず、適時・適確に業務を遂行するための態勢整備について、合理的に説明できないケース

- システムの安全性について、システム構成の考え方やウォレット運用管理の具体的な事務手続など、仮想通貨の不正流出等に係るリスクを低減させるための方策を示していないケース

対策

上記に挙げられた要因はいずれも、申請前の準備不足に起因するものといえます。

暗号資産交換業者は、一般利用者の暗号資産を管理、流通させるという重要な役割を担うことから、高い管理態勢が求められます。

暗号資産交換業への参入について、自社の事業においてどのように位置づけるのか、参入後の計画をどうするか、リスクの調査と評価これに対する対応策の検討、など、事前に社内でしっかりと検討することが必要です。

おわりに

このように、暗号資産交換業に参入するためには、参入後の行為規制も考慮したうえで、法令上要求される体制を構築することが必要となります。

また、登録にかかる期間も、6か月以上と長期に渡り、不備があった場合にはさらに機関とコストがかかることとなります。

円滑な事業の開始には、初期段階で専門家に相談することをおすすめします。

プロスパイア法律事務所

代表弁護士 光股知裕

損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。