2024年に閣議決定された「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(いわゆるAI新法法案)について、その背景、目的、条文の構成、今後の展望までを網羅的に解説します。この記事を読むことで、AI技術に関する国の方針や法制度の全体像を把握し、日本におけるAI政策の最新動向と意義が明確になります。

音声解説

この記事のテーマと同一内容をラジオ形式で解説しています。 以下から是非ご視聴ください。

他の記事の音声解説は、プロスパイア法律事務所のYouTubeチャンネルからご視聴いただけます

https://www.youtube.com/@ProspireLawOffice

「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(AI新法)とは?

AI新法法案 閣議決定の背景

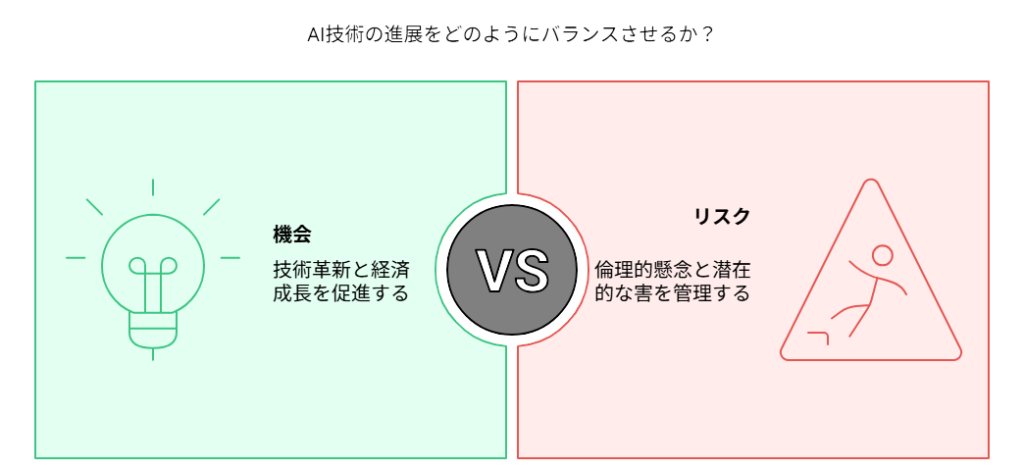

2025年2月28日、日本政府は「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(AI新法法案)」を閣議決定し、同日、国会に提出されました。これは、AI技術の加速度的な進展と社会実装の浸透に伴う機会とリスクの両立を政策的に支援・制御する枠組みを法制化する初の試みとして、大きな注目を集めています。

AI法案の策定にあたっては、2024年4月に総務省・経済産業省が公表した「AI事業者ガイドライン」をはじめ、同年8月から内閣官房が設置した「AI制度研究会」での議論および2025年2月4日に公開された「中間とりまとめ」の内容が土台となっています。

欧州連合(EU)が指南的・拘束的性質を持つ「AI法(AI Act)」を2024年に制定したのに対し、日本も、ソフトロー中心のアプローチに基づく柔軟な制度構築をとりつつも国際的な調和を意識しつつ立法の方向へむかっています。

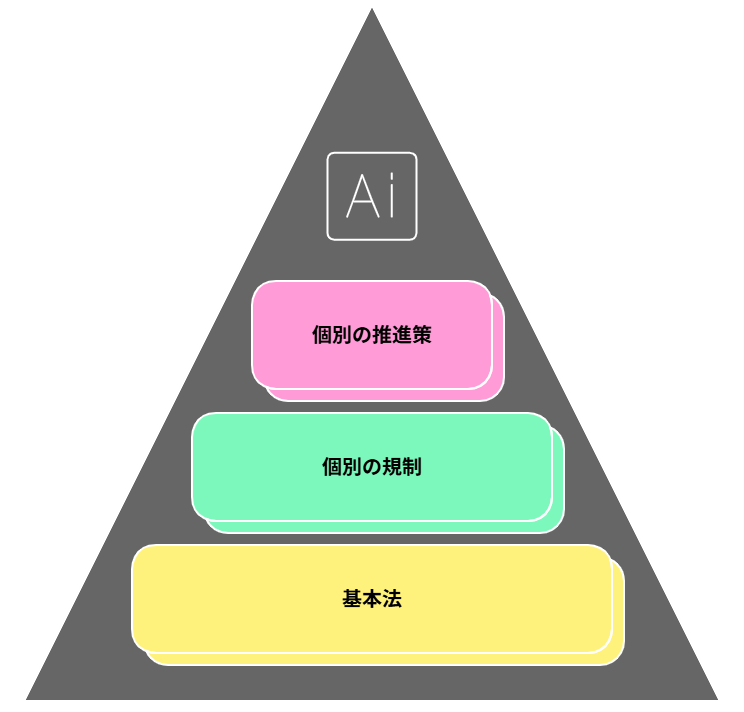

法的性質

AI法案は、「教育基本法」や「災害対策基本法」と同様に、日本の国家政策を方向づける役割を持つ基本法です。すなわち、この法律そのものが詳細な規制を課すというよりも、今後のAI施策の枠組みを包括的に定義する骨組みであり、それに基づいて個別の規制や推進策が制度化されていくことになります。

たとえば、医療分野でのAI活用についての規制は医薬品医療機器等法(薬機法)が適用され、自動運転車関連では道路運送車両法等が適用されるといった、各分野での個別法による具体的規制が原則となります。

法律案

現時点で公開されている「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(AI新法)の案は以下のとおりです。

AI法案の概要

基本情報

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 法律名 | 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律 |

| 提出日 | 2025年2月28日(閣議決定・国会提出) |

| 施行予定 | 公布日以降速やかに施行(基本計画と本部は公布から3ヶ月以内) |

| 主な内容 | 基本理念の提示、政府方針の策定義務、戦略本部の設置、情報収集・分析・指導 |

| 罰則 | なし(行政指導や情報提供等により対応) |

「AI」の定義

法案第2条には、「人工知能関連技術」という文言が定義されており、その範囲は次の2つの要素によって構成されます:

- 人工的な方法により人間の認知・推論・判断といった知的能力を代替する機能を実現するために必要な技術

- 入力情報を処理し、結果を出力する情報処理システムに関する技術

この定義は、EU「AI法」で規定されるAIシステムの定義と比較しても広範囲であり、ディープラーニング、自然言語処理、画像認識、生成AI等の主要技術も全て包含すると解釈できます。

第二条(定義)

人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(案)

この法律において、「人工知能関連技術」とは。人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する昨日を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する昨日を実現するための情報処理システムに関する技術をいう。

第1章 総則(第1条~第10条)

第1章では、AI法案の基本的な枠組みや関係者の責務などの根本原則が定義されています。

|

条文 |

内容 |

|

第1条 |

AI法案の目的を定めており、AI関連技術の研究開発及びその活用を通じて、国民生活の質の向上と経済の発展を目指すことが掲げられています。 |

|

第2条 |

「人工知能関連技術」の定義を明示し、人間の認知・推論・判断機能を代替したり、情報処理システムによって入力を処理し出力を生成する技術全般が対象となっています。 |

|

第3条 |

研究・開発の促進、透明性の確保、国際協調などAIの活用に不可欠な基本理念が定められています。 |

|

第4〜第10条 |

国・地方公共団体・研究機関・企業・活用事業者・国民の責務が明記されており、また今後の法制的及び財政的措置についての方向性が示されています。 |

第2章 基本的施策(第11条~第17条)

第2章では、AIの研究・開発環境の充実、活用促進および適正性の確保を進めるための施策が明示されています。

|

条文 |

内容 |

|

第11条 |

国が、研究開発支援として、基礎的および応用的研究を問わず包括的な支援を推進することを規定。 |

|

第12条 |

国が、データセンター等の整備・共用を進め、企業・研究機関が容易に活用できる研究基盤の整備が図られます。 |

|

第13条 |

国が、国際的な規範に即したAI利用のためのガイドラインや指針の整備を通じて、適正性の確保を目指すとされています。 |

|

第14条 |

国による高度なAI人材の育成と確保のための教育的・経済的施策が盛り込まれています。 |

|

第15条 |

国による学校や社会教育の中でのAIリテラシー教育の推進が規定されています。 |

|

第16条 |

国によるAIの誤用や権利侵害に関する事案の分析および調査の実施と、それをもとにした事業者への指導・助言が可能になると定めています。 |

|

第17条 |

国際協力、情報共有および外交的取り組みにより、日本の国際的地位の向上を図る姿勢を見せています。 |

第3章 人工知能基本計画(AI基本計画)(第18条)

第3章では、政府が策定すべき「人工知能基本計画」(AI基本計画)に関する概念が規定されています。

このAI基本計画は、AI新法法案の目的に沿った形で、政府施策の全体方針を明示し、それを総合的かつ計画的に進めるための指針となります。

計画には、研究活動の優先順位、リスク対策、人材育成、国際協調など多方面からの政策課題に対する施策を網羅することが想定されています。

制定後3ヶ月以内に策定することが附則により明文化されている点からも、政府が速やかに計画をまとめ、運用を始めることへの強い意志が読み取れます。

第4章 人工知能戦略本部(AI戦略本部)(第19条~第28条)

この章では、AI施策の総合調整を行うための中央機関「人工知能戦略本部(AI戦略本部)」の設置および構成・権限が定められています。

AI戦略本部は内閣に所属し、本部長を内閣総理大臣が務め、副本部長には内閣官房長官およびAI戦略担当大臣が就任。他の構成員として全閣僚が名を連ねます。

このような構成によって、AI政策が省庁横断的に推進される体制が確立され、多角的な視点からAI政策を一元管理する基盤が整えられます。

加えて、AI戦略本部には、必要に応じて民間事業者や学識経験者等に調査協力を求める法的根拠も与えられており、第25条には「文書の提出」「意見の表明」など具体的な協力要請が可能であることが記述されています。

このようにして、政府と民間の協働体制の構築を制度的に保障する仕組みが設けられています。

AI法案の今後の展望

法案成立に向けてのスケジュールと見通し

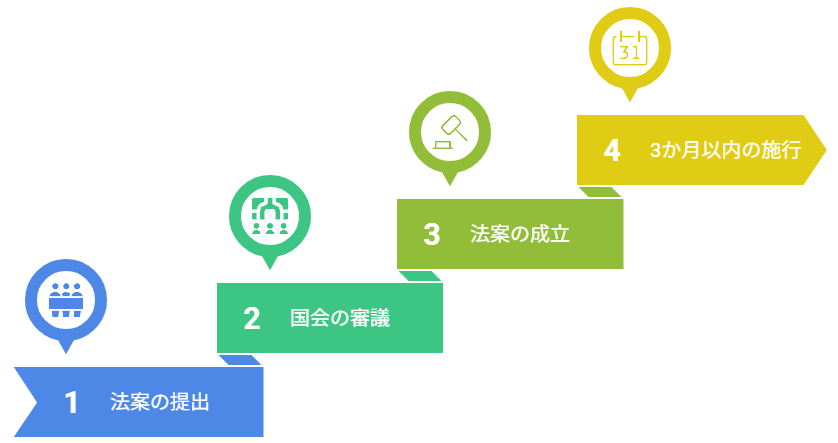

2025年2月28日に閣議決定され、第217回通常国会に提出された「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(以下、AI法案)」は、日本初のAI基本法の制定を目指す重要法案と位置づけられています。国会審議を経て可決・成立すれば、公布日から速やかに施行されることが想定されており、AI基本計画とAI戦略本部に関する規定については、公布日から3か月以内に施行とされています。

法案の施行準備は既に政府部内で進んでいると見られ、行政手続や関係省庁との連携が本格化することが予想されます。与党内でもAIに関する迅速な対応の必要性は共有されており、関連する審議は円滑に進む可能性が高いといえるでしょう。

AI法の施行による制度的変化の一例

AI法案が成立・施行された場合に想定される制度的変化には次のようなものがあります。

|

変更点 |

具体的な影響 |

|

AI戦略本部の発足 |

省庁を横断するAI施策の一元的推進体制がもたらされ、政策の整合性と実行力が向上 |

|

AI基本計画の策定 |

政府がAIに関する中長期的な施策・方針を公式に明示し、事業者や研究機関のガイドとなる |

|

調査研究等に基づく施策 |

リスクの把握や実態調査を行った上で、指導・助言・情報提供といった柔軟な行政対応が実施可能に |

|

ガイドラインの公式化 |

AI事業者ガイドラインなどの既存文書に法的な裏付けが与えられ、企業が対応すべき指針の重要性が増す |

|

体制整備の支援 |

基盤インフラ(データセンター等)の整備促進、人材育成のための政策的支援の強化 |

まとめ

「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(通称:AI法案)は、日本におけるAI技術の健全な発展を目的として閣議決定されました。

経済成長と国際競争力の強化を図ると同時に、安全性や倫理への配慮が求められます。

今後の国会審議や施行後の具体的な運用が社会の信頼を得る鍵となるでしょう。

プロスパイア法律事務所

代表弁護士 光股知裕

損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。