連載シリーズ「プロトキ」では、プロスパイア法律事務所の弁護士等の専門家が、ニュースや時事問題について、法律の観点から解説をしていきます。

今回は、「猫ミーム」や「格付けミーム」のように、度々インターネット上で話題になるというミームを使った投稿について、このようなネットミームとなっている投稿は法律上どのような扱いなのか、違法なネットミーム投稿と適法なネットミーム投稿の違いは何か、適法にネットミーム投稿を行うにはどうしたらよいか?などを解説していきます。

そもそも「ネットミーム投稿」とは何か

ネットミームとは

ネットミームとは、インターネットを通じて人から人へ広がってゆく文化・行動であると言われています。ネットミームは、多くの人々の間で共有、模倣、改変されながら、まるで遺伝子のように進化し、文化的な現象を形成するもので、ネット上での特有の「ノリ」「流行っているお決まりのネタ」のような意味合いです。

ミームの語源と本来の意味

「ミーム」という言葉は、イギリスの生物学者リチャード・ドーキンスが1976年に出版した著書『利己的な遺伝子』の中で初めて提唱しました。ドーキンスは、文化の伝達を遺伝子の伝達になぞらえ、文化を構成する最小単位を「ミーム(meme)」と定義しました。

ギリシャ語で「模倣」を意味する「mimeme」を短縮したこの言葉は、遺伝子(gene)との類似性も意識されています。利己的な遺伝子によると、ミームは、メロディー、キャッチフレーズ、ファッション、陶器の作り方、アーチの作り方など、模倣によって脳から脳へと伝達される文化の単位とされています。つまり、模倣によって伝達される情報がミームなのです。

インターネットにおけるネットミームの意味

インターネットの普及に伴い、「ミーム」という言葉はオンラインの文脈でも使われるようになりました。

インターネットにおけるネットミームは、画像、動画、テキスト、GIFアニメ、ハッシュタグなど、様々な形式で表現されます。拡散性、再現性、変容性を特徴とし、ユーザーによって改変、再解釈されながら拡散していく点が、ドーキンスの提唱した本来の意味と共通しています。

ただし、インターネットミームは、必ずしも模倣によって伝達されるものだけではありません。面白さや共感、あるいは単なる好奇心などによって拡散されることもあります。

具体的な近年のネットミーム投稿

事例1:猫ミーム

猫ミームとは、おもしろくてクスッと笑えるエピソードやあるあるネタを、バズった猫動画の切り取り動画素材で表現した日常生活再現動画のミームです。

TikTokを発祥として2023年頃から爆発的に流行し始め、YouTube、X(旧Twitter)などの他のプラットフォームにも広がりました。

猫ミームの典型的な形式は以下のとおりです

- グリーンバック(クロマキー合成用の背景)処理された猫の動画素材を使用

- 背景や字幕を入れ替えて日常シーンを再現

- 猫の反応で人間の感情を表現

人気の猫パターンには、喧嘩して一方的に責められている猫、ダンスしている猫、頭を抱えて泣く子猫などがあります。これらの素材を組み合わせることで、様々な日常シーンを表現できます。

動画編集アプリ「PowerDirector」「KineMaster」「Filmmaker Pro」「VivaVideo」「Inshot」などを使って簡単に作成できるのも人気の理由です

事例2:格付けミーム

格付けミームとは、威張っているライオンが、怒ったニワトリに殴られるアニメーションに出てくる各キャラクターに、ユーザーが独自のテーマに基づいて登場人物を割りふることで、そのテーマにおけるランク付け(格付け)を表現するミームです。

2024年12月頃にX(旧Twitter)で急速に広まりました。

登場するキャラクターについて、典型的には

- ライオンとドーベルマン:強そうに見えるが実際は中堅の存在

- 乗客:何もできない傍観者

- ニワトリ:真の最強者

という位置づけで、各キャラクターにプロ野球の球団や地域などを当てはめ、それぞれの「格(ランク)」が表現されます。これにより、様々なコミュニティや業界、競争シーンにおけるパワーダイナミクスを面白おかしく表現するために使われています。

事例3:ポケモン(Who is That Pokemon?)ミーム

ポケモン(Who is That Pokemon?)ミームとは、ポケモンのシルエットクイズ形式の動画を使ったミームです。

ミームとしては2007年にYouTubeに投稿された動画が発祥ですが、2023年頃にVine、2025年にtiktokを中心に定期的に人気が再燃しています。

内容としては、アニメポケットモンスターにおける初期のCM前後のアイキャッチで、CM前では「だーれだ?」の掛け声とともに、ポケモンのシルエットが表示され、CM後に答え合わせがされる、というシルエットクイズ風のアイキャッチの素材を用いて、ポケモン風のシルエットから始まり、無理やりそのシルエットに当てはめた独自のものをシルエットクイズの答えとするという使われ方がしています。

「ネットミーム投稿を行うこと」の法的問題点

弁護士 光股

プロスパイア法律事務所代表弁護士の光股です。

今回は、コラボ解説ということで、プロスパイア法律事務所と提携をしている専門家の一人で、知的財産の専門家である弁理士の辻先生と一緒に対話形式で解説をさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

弁理士 辻

IP FELLOWS 特許商標事務所代表弁理士の辻です。

よろしくお願いいたします。

ネットミーム投稿に関する法的規制の種類

弁護士 光股

そもそもネットミームは、単なるインターネット上のノリ、流行りですので、特にこれに関する法的規制はありません。

ここで問題になりうるのは、ネットミーム投稿を行うこと自体の問題というよりは、ネットミーム投稿を行うことで、結果的に他人の知的財産権等の権利を侵害することにならないか、という問題かと思います。

- ネットミーム投稿を行うこと自体について法的規制はない

- ネットミーム投稿を行うことで、結果的に他人の知的財産権等を侵害することにならないか、という問題がある

他人の知的財産権との問題について

2種類の著作権侵害の可能性や商標権・パブリシティ権について検討する必要がある

弁護士 光股

ここからは辻先生にもお話伺っていこうと思います。このようなネットミーム投稿に関しては、知的財産権の中でも特に著作権の問題かと思うのですが、どうでしょうか?

弁理士 辻

そうですね。著作権の問題について、より厳密に整理をするのであれば、著作権の問題も、さらに、ネットミームの素材となっている大元の作品との関係での著作権違反の有無の問題と、ネットミームとして投稿された他の投稿との関係での著作権侵害の有無の問題に分類できるかと思います。

弁護士 光股

なるほど。例えば、格付けミームでいうと、元になっている動物のアニメーションは、中国のクリエイターさんが作ってbilibiliにアップロードした動画のようですが、この中国のアニメクリエイターさんのアニメを格付けミームの元素材として使っていいのか?という問題が前者、格付けミームとしてバズっている関東圏の大学の格付けについて、内容をパクって関西の大学バージョンを作っていいのか?というのが後者の問題ですね。

弁理士 辻

はい。また、著作権以外の問題として、商標権やパブリシティ権といった観点からも、前者、つまりネットミームの素材となっている大元の作品との関係での権利侵害が問題になるかと思います。

- ネットミーム投稿の法的問題は、主に著作権の問題

- 著作権については、ネットミームの素材となっている大元の作品との関係での著作権違反の問題と、ネットミームとして投稿された他の投稿との関係での著作権侵害の問題の2つの問題が考えうる

- 素材となっている大元の作品との関係では、さらに商標権やパブリシティ権の問題もある

ネットミーム投稿の素材に関する著作権の問題

どのような意味で、著作権が問題になるのか

弁護士 光股

まず、著作権についてお話していこうと思います。なかでも、ネットミーム投稿の素材との関係で著作権侵害が問題になるという点についてですが、どのような意味で著作権侵害が問題になるのか、問題の構造を簡単にご説明いただけますか?

弁理士 辻

はい。まず前提として、ネットミーム投稿の多くは、「決まった素材を使っていること」及び「一定のフォーマットにしたがっていること」をもって、そのミームの一種であると識別されていると思います。

弁護士 光股

そうですね。ユーザー目線でいえば、例えば、ポケモンミームであれば、シルエットクイズ全般ではなく、あの「だーれだ?」のフォーマットだからネットミーム投稿の一種という認識になりますし、格付けミームもあの独特のアニメを使ってるから格付けミームだ、という認識になります。

弁理士 辻

なので、視聴者からみて「ネットミーム投稿だ」と分かるようにするためには、このネットミームのフォーマットにしたがう必要があり、例に出していただいたものでいえば、ポケモンミームにおけるBGM・音声などの音部分や、背景の画像など、格付けミームでいう本家のアニメーションが不可避的に素材として使われることになるわけです。

弁護士 光股

確かに、この手の「素材」が存在しないネットミーム投稿というのはあまり想定できないかもしれません。

弁理士 辻

そして、多くの場合、この「素材」はどこかから無断に切り取られたもので、著作権フリーのものであったり、「ネットミーム用にどうぞ」と提供されたりしているものではないかと思います。なので、これらの「素材」を無断使用してよいのか、という意味で著作権侵害が問題になります。

- ネットミームの一種として投稿するためには、音楽・音声や画像などの特定の素材を使う場合がほとんど

- そしてそのような音楽・音声・画像は、どこかかから切り取られたもので、無断使用の形になることがほとんど

- このような意味で、これらの素材を無断利用してよいのか、という著作権侵害の問題を検討する必要がある

ネットミーム投稿の素材を使うことは著作権侵害か

弁護士 光股

ネットミームといってもいろいろあるので、ここでは、素材として著作物を使う場合に限定してお話をしていきましょうか。実際には、素材として使われている元作品が著作物とはいえない場合などがありえますので、この点も検討が必要です。

弁理士 辻

あと、著作権者による許諾がある場合には著作権侵害にならないので、その点も本来は確認が必要ですが、ネットミーム投稿の場合、大元の著作権者に許諾を取るというのは現実的ではないですよね。

弁護士 光股

その点も今回は、大元の著作権者による許諾がない場合という想定で話を進めましょう。なお、大元の著作権者による許諾、というのは個別に許可を与えるようなやり方だけでなく、一定の態様で、ルールを守れば誰でも使って良いという許諾を包括的に与える、といういわゆるフリー素材の場合も有り得ます。フリー素材については、弊所の別の記事で詳しい解説があるので、そちらをご覧いただければと思います。

弁護士 光股

いずれにしても、この「そもそも著作物かという問題」と、「著作権者による許諾の問題」は置いておくという前提でですが、著作権侵害になる場合、具体的にはどのような意味での著作権侵害になりますかね?

弁理士 辻

これも具体的な投稿次第で変わりますが、複製権、公衆送信権、翻案権の侵害になる可能性があるかと思います。

弁護士 光股

そうですね。SNS等への投稿を行うという意味で公衆送信権の侵害に該当するとともに、具体的なネットミーム投稿時の編集・改変の内容に応じて、元の著作物と実質的に同一なのであれば、複製権、実質的に同一とまではいえないものの、表現上の特徴の同一性を維持しつつ元の著作物の著作物の表現上の特徴を直接感得することのできる状態である場合には、翻案権の侵害になりそうですね。

| 種類 | 条文 | 説明 |

|---|---|---|

| 複製権 | 著作権法21条 | 著作物を有形的に再製する権利。実質的に著作物に依拠しつつ、実質的に同一のものを再製することはこの「複製」にあたる。 |

| 公衆送信権 | 著作権法23条 | 公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行う権利。 |

| 翻案権 | 著作権法27条 | 著作物に依拠し、その表現上の特徴の同一性を維持しつつ、具体的に表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為を行う権利。 |

第二十一条(複製権)

著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。第二十三条(公衆送信権等)

1 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。

2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。第二十七条(翻訳権、翻案権等)

著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)

著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

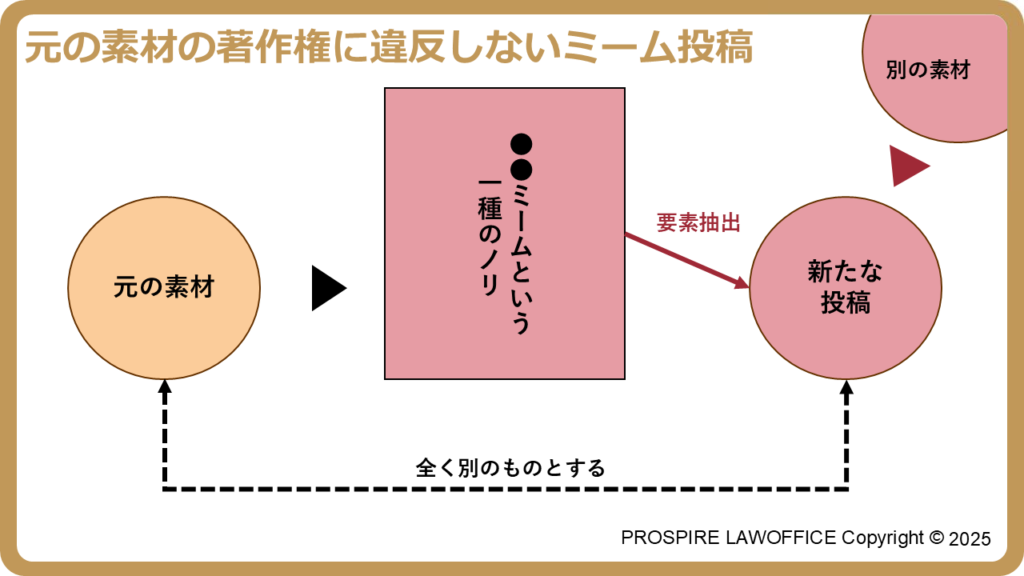

素材の著作物の著作権を侵害せずにネットミーム投稿を行う方法とは

弁護士 光股

では、これらの著作権侵害に該当せずにネットミーム投稿を行う方法はありますかね?例えば、一切ネットミームの元となっている素材を使わずに投稿したら、著作権侵害ではなくなりますか?

弁理士 辻

一応そうですが、著作権侵害における「複製」や「翻案」は、デジタルな処理として「コピー」を行う場合だけでなく、新しく作成した素材であっても、元の著作物を見て、その元の著作物と実質的に同一の内容であったり、元の著作物の特徴が現れているものであったりすれば、「複製」や「翻案」に該当する場合があるので、元の素材を使わなければOKとは単純化は難しいかもしれません。

弁護士 光股

今回の件とは少し離れますが、たまにYouTubeで、漫画の内容を考察するような動画の中で、漫画の一コマのようなものが映し出されるとともに小さく注意書きで「トレースではなくスタッフによる書き起こしです」と表示されることがありますが、実はこのような「書き起こしかどうか」はあまり問題ではなく、実質的に同一か、表現上の特徴の同一性が現れているか、が問題ということですね。

弁理士 辻

はい。それと同じ話かと思います。なので、厳密には「素材を使わなければOK」というと不正確になってしまうかもしれませんが、いずれにしても、元の素材とは全く別のものを使って投稿すれば、元の素材の著作権を侵害することはならない、というのはその通りかと思います。

難しいのは、パロディと著作権の論点と同じで、ネットミーム投稿として投稿を行うためには、周りから見てこのネットミームとしての投稿であると分からなければいけないので、元の素材とは全く別の素材を使っての投稿だと、ネットミーム投稿として成立しないのではないか、ということです。

弁護士 光股

パロディと著作権についても、弊所の別の法律記事での解説があります。この記事の「適法なパロディ②:表現の本質的特徴を直接感得できない場合」に記載されている「パロディは、そもそも元の作品を想起させることで効果を発揮するため、元の作品の本質的特徴を直接感得させることは避けられないことが多く、「パロディではあるが、元の著作物の表現上の本質的な特徴をそれ自体として直接感得させるものではないので適法」という結論になる場面はかなり限定的である」という話ですよね。

弁理士 辻

そうです。まさにこのお話です。

弁護士 光股

この点でいうと、ネットミーム投稿は、パロディ投稿と違って、元の著作物を想起させることまでは必要なく、ネットミームという一種のノリを想起させることができればいいので、該当のネットミームのノリから、元の素材とは無関係に特徴を抽出し、元の素材以外のものを使って、(元の素材の特徴は表現されていないが、)ネットミームの特徴は備えている、というものを作成するというのが可能であるような気がします。

弁理士 辻

それが可能であれば、まさに、元の素材とは全く別のものを使って投稿しており、元の素材の著作権を侵害することはならない、という結論になるかと思います。

弁護士 光股

ちなみに、ここまでの検討とは別の視点の話として、ネットミーム投稿のような素材の使い方は著作権法上の「引用」として許されないか?という発想があり得るかと思います。「引用」については、以下の法律記事で詳しく解説しているのですが、このような発想はどうでしょうか?

弁理士 辻

具体的な内容次第ではありますが、多くの場合で著作権法で認められた「引用」とはならないかと思います。この法律記事でも記載されているように、「引用」として認められるためにはいくつかの要件が必要ですが、ネットミーム投稿の場合には、著作権法32条に記載された「引用」の要件のうち、「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」とはいえないですし、その方法も「公正な慣行に合致するもの」ではない場合がほとんどだからです。

弁護士 光股

そうですね。私も同意見です。となると、やはり「引用」のような例外規定ではなく、そもそも著作権侵害にならないような態様である「元の素材とは無関係に特徴を抽出し、元の素材以外のものを使って」の方法をとる必要がありそうですね。

第三十二条(引用)

著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

- ネットミーム投稿は、元の素材の著作権との関係で、複製権、公衆送信権、翻案権の侵害にならないよう気をつける必要がある

- このとき、著作権法の「引用」として複製等が認められることは考えにくい

- これらの侵害にならないためには、元の素材とは全く別のものを使って投稿すればよい

- 「元の素材とは全く別のものを使って投稿すること」と「ネットミームとして投稿すること」を両立させるためには、該当のネットミームのノリから、元の素材とは無関係に特徴を抽出し、元の素材以外のものを使って、(元の素材の特徴は表現されていないが、)ネットミームの特徴は備えている、というものを作成することになる

他のネットミーム投稿の著作権の問題

弁護士 光股

では次に、もう一つの問題である他のネットミーム投稿の著作権の問題について伺っていこうと思います。前提として、他のネットミーム投稿自体をコピーして、自分名義のものとして再投稿するのは、ネットミーム投稿とか関係なく単なるコピペ行為なので、普通に著作権侵害だと思います。ここでの問題とはそういう話とは別の話ですよね?

弁理士 辻

はい。先程、例として出していただいたとおり、格付けミームとしてバズっている関東圏の大学の格付けについて、内容をパクって関西の大学バージョンを作っていいのか?のような話です。

弁護士 光股

ネットミーム投稿は、基本的に基本フォーマットを守りつつ、そこにアレンジを加えて投稿するもので、そのアレンジ方法で個性を出すものなので、アレンジ部分=ネタ部分についてパクリというのが起こりやすいですからね。

弁理士 辻

そうですね。まさにそのようなパクリ行為がどうなのか、の問題ですが、これは、どのようなネタにするか、というアイディアを真似しているだけで、「アイディア」は著作権の対象となる著作物ではないので、保護の対象になりません。

弁護士 光股

著作物の定義は、「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」なので、「表現したもの」ではないアイディアは、著作物ではなく、著作物ではないものをパクっても著作権侵害にはならないという話ですね。

第二条(定義)

1 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

(略)

著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)

弁理士 辻

「著作物」については、定義のほかに著作権法10条に例示がありますが、これらと比較しても、「ネタ部分=アイディア」が著作物に該当しないことは明らかだと思います。

第十条(著作物の例示)

1 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

二 音楽の著作物

三 舞踊又は無言劇の著作物

四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

五 建築の著作物

六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

七 映画の著作物

八 写真の著作物

九 プログラムの著作物(略)

著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)

- 著作権法上、アイディアは著作物に該当せず、アイディアを真似することは著作権侵害に該当しない

- よって、他のネットミーム投稿のネタをパクること自体は著作権侵害ではない。

その他の権利侵害の問題

弁護士 光股

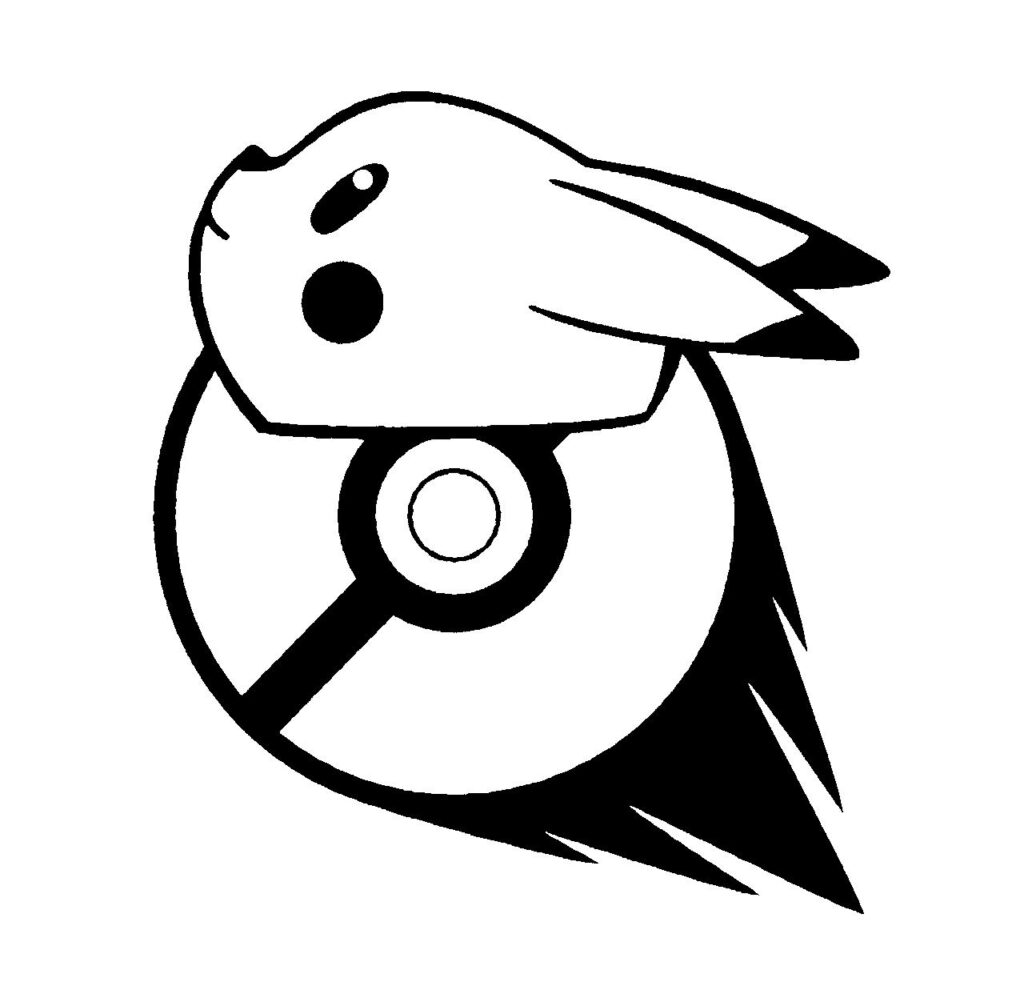

ネットミームの素材となっている大元の作品との関係では、著作権以外にも、商標権やパブリシティ権の侵害にならないか、という問題があるというお話でした。まずは、商標権から具体的なお話を伺っていこうかと思います。

弁理士 辻

商標権は、商品やサービスに使用する商標を独占的に使用できる権利で、特許のように登録をすることで発生するものです。そのため、ネットミームの素材となっている大元の作品について、どのような商標が、どのように登録されているかによっていろいろではあるのですが、例えば、ポケモンミームに関係するものとして、任天堂株式会社は、以下の商標のようにイラストでも商標を押さえている場合があります。

弁理士 辻

このように、ネットミームの素材部分について、商標権が取得されている場合には、著作権の問題とは別に、商標権侵害の問題が生じることがあり得るかと思います。

弁護士 光股

なるほど、確かにそうですね。では、パブリシティ権については具体的にはどのようなお話でしょうか?

弁理士 辻

今回照会していただいた猫ミーム、格付けミーム、ポケモンミームは該当しませんが、例えば芸能人の宣材写真などをネットミーム投稿に用いた場合には、当該芸能人のパブリシティ権を侵害することになるかと思います。

弁護士 光股

パブリシティ権は、肖像権の一種で、個人の氏名や肖像などの顧客吸引力に関する権利と言われている権利ですね。確かに、芸能人の宣材写真など、パブリシティ権の対象となるような素材を無断で使用してしまうと、著作権の問題とは別にパブリシティ権侵害や肖像権侵害の問題になりそうです。

弁理士 辻

ネットミーム投稿では有名人の素材は使われがちなので、この点は気をつける必要があるかと思います。

弁護士 光股

確かにそうですね。そして、商標権侵害についても、パブリシティ権侵害についても、結局のところ、ネットミームの素材部分について、他人である大元の作品における権利者に無断で利用することの問題点、ということかと思いますので、著作権侵害にならないための対策である「元の素材とは全く別のものを使う」という方法で対策としては共通すると考えていいでしょうか?

弁理士 辻

そうですね。厳密に言えば、「全く別のもの」と判断される基準やハードルはそれぞれ異なるかとは思いますが、いずれにしても「元の素材とは全く別のものを使う」ということで解決になるというのは共通しているかと思います。

- ネットミーム投稿に使われる素材部分が、登録されている商標権の対象となっている場合には、著作権侵害の問題とは別に商標権侵害も問題となる

- ネットミーム投稿に使われる素材部分が、芸能人の写真などのパブリシティ権の対象となっている場合には、著作権侵害の問題とは別にパブリシティ権侵害も問題となる

- いずれも「元の素材とは全く別のものを使う」という方法で対策になる

ネットミーム投稿を適法に行うためには?

弁理士 辻

ここまで話してきたことをまとめると、結局気にするべきなのは、元素材の権利を侵害しないようにすることであって、それと、ネットミームの投稿であるということは周りに分かるようにすることとのバランスかと思います。

弁護士 光股

上手く「元の素材となる作品の表現上の本質的特徴ではないが、ネットミームとしての本質的部分」と言えるような要素を抽出することが重要ですね。

例えば、ポケモンミームでいえば、(元のアニメポケットモンスターのアイキャッチとは異なり)ポケモンミームの投稿の本質は、①テンポのいい流れ、②シルエットクイズ、③明るいBGM、④シルエットの答えが無理やりであること、にあるかなと思いますので、これらの条件を満たしつつ、これらが似ているだけで、アニメポケットモンスターのアイキャッチとは全く異なるものを作成するというようなイメージでしょうか?

弁理士 辻

理論上はそういうことかと思います。

弁護士 光股

「理論上は」と言って頂いているとおり、結局のところ「ネットミーム投稿はこうすれば適法」と一言で言えることはなく、具体的にどのような投稿をどのようなものを使って行う、というような個別の事情次第で、適宜判断が必要ですね。

- 適法にネットミーム投稿を行うためには、ネットミーム投稿から、「元の素材となる作品の表現上の本質的特徴ではないが、ネットミームとしての本質的部分」を抽出し、それを維持しつつ全く別の素材を使って投稿を作成するという方法がよい。

- 実際にこれを実現するためには個別具体的な検討が必要と思われる

まとめ

本記事では、ニュースや時事問題について、法律の観点から解説をする「プロトキ」の第9回として、「ネットミーム投稿の法的問題点」を解説していきました。

簡単にまとめると以下のような内容です。

- ネットミーム投稿はそれ自体はなにかの規制を受けるものではない

- ただ、著作権等の他者の権利との関係で問題となる

- 元となった素材の著作権との関係では、元の著作物の表現上の本質的な特徴をそれ自体として直接感得させるものではない状態にする必要がある

- 他のネットミーム投稿のネタをパクることは、著作権侵害に該当しない場合がある

- 実際に権利侵害にならないようにするためには個別的な検討が必要である

次回以降も、「プロトキ」では、ニュースや時事問題についてプロスパイア法律事務所の専門家が法的観点から解説をしていきます。

次回の更新をお楽しみにお願いいたします。

IP FELLOWS特許商標事務所

代表弁理士 辻知英

機械系技術職としての経験を経て、ITベンチャー企業の勤務や特許事務所での勤務経験を経て、IP FELLOWS 特許商標事務所を設立。知財担当者がいない企業のサポートや、ゲームなどのエンタメ領域・生成AI・ビジネスモデル特許などを得意としている。また、本業の傍ら知財系のコミュニティ(300名規模)を運営しており、定期的に「知財みらい勉強会」を開催している。

プロスパイア法律事務所

代表弁護士 光股知裕

損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。