繁華街を走る広告宣伝トラックといえば、求人情報サイト高収入求人情報バニラのアドトラックが有名ですが、近年では、広告宣伝トラックへの規制について、改正による変化が見られています。

本記事では、これまでの法規制とこれからの法規制を比較しながら、アドトラックによる広告宣伝は適法なのか、これを適法に実施するためにはどのような規制に気をつけるべきなのかを解説します。

アドトラック(広告宣伝トラック)とは、

トラックの荷台部分に広告を設置して走るトラックのことです。

東京では特に、単に荷台部分に広告を掲載しているだけではなく広告している訴求対象に関係する歌や音楽などを流すことで、通行人の目を引き、認知拡大等の広告効果を得る形態のものが流行しています。

アドトラックに課される規制とは?

アドトラックに課される複数の規制

アドトラックを運行し、広告宣伝をする際には、以下のルールによる規制に注意する必要があります。

- 風俗営業法

- 道路交通法

- 拡声器暴走音規制条例

- 環境確保条例

- 屋外広告物条例

それぞれの概要は以下のとおりです。

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)

風営法とは、「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」にキャバクラやバーなどの広義の「風俗営業」に関する規制をしている法律です。

第一条(目的)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)

この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

風営法では、「風俗営業」に該当する営業の広告に関して、「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない」という規制を設けています。

第二条(用語の意義)

この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)

三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの

四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)2 この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。

:第十六条(広告及び宣伝の規制) 風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)

したがって、「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」での広告宣伝が禁止されています。大きく分けると

- 内容について、卑猥であったり、過激であったりするもの

- 方式について、大音量の音響をかけたり、蛇行運転などの危険な方法での運行だったりするもの

などが、これに該当するかと思います。

より詳細な内容としては、解釈基準として、通達で、概要以下の内容が示されています(下記の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」平成30年1月30日付け警察庁丙保発第2号、丙少発第3号通達」第17.5(2)「内容」)。

- 清浄な風俗環境を害する等この法律の目的に反するものに限る。

- 視覚に訴える広告・宣伝にあっては、典型的には衣服を脱いだ人の姿態や性交、性交類似行為、性器等を描写するもの、営業所内で卑わい行為が行われていることを表すもの、遊技盤上の遊技くぎの操作による遊技球のサービス等著しく射幸心をそそるおそれのある行為が行われていることを表すもの等が規制の対象となる。

- 単に店名及び料金のみを表示する広告・宣伝、単に色彩が派手である広告・宣伝等は、清浄な風俗環境を害するおそれがあると認められる場合を除き、規制の対象とならない。

- 聴覚に訴える広告・宣伝にあっては、その内容が卑わいな場合、著しく射幸心をそそるおそれのある場合等が規制の対象となる。

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」平成30年1月30日付け警察庁丙保発第2号、丙少発第3号通達【PDF】

なお、この中でも、パチンコの広告及び宣伝に関しては、この「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」に該当するか否かの解釈基準として、通達が出ています。

「ぱちんこ営業における広告及び宣伝の取扱いについて」令和4年12月23日付警察庁丁保発第157号通達【PDF】

したがって、「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」に該当する場合には、風俗営業に関する広告表現はできません。

そして、「風俗営業」の中でも、店舗型性風俗特殊営業(=いわゆるソープランドやファッションヘルスなど)については、ビラ配りや一定の場所での広告物の掲示が禁止されています。

第二十八条(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)

:

5 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。一 次に掲げる区域又は地域(第三号において「広告制限区域等」という。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。

イ 第一項に規定する敷地(同項に規定する施設の用に供するものと決定した土地を除く。)の周囲二百メートルの区域

ロ 第二項の規定に基づく条例で定める地域のうち当該店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域二 人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。

三 前号に掲げるもののほか、広告制限区域等においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において十八歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)

また、映像送信型性風俗特殊営業(=いわゆるアダルトビデオ(AV)の配信事業者)や無店舗型電話異性紹介営業(=いわゆるテレフォンクラブ(テレクラ))についても同様です。

第三十一条の八(街頭における広告及び宣伝の規制等)

第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者について準用する。この場合において、同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第一号ロ中「第二項」とあるのは「第二条第六項第五号の営業について第二項」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは「第三十一条の八第一項において準用する第五項第一号」と、「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の七第一項」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の八第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と読み替えるものとする。第三十一条の十八(街頭における広告及び宣伝の規制等)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)

第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者について準用する。この場合において、同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第一号ロ中「第二項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第二項」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは「第三十一条の十八第一項において準用する第五項第一号」と、「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の十七第一項」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の十八第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「第三十一条の十七第一項第四号に掲げる電話番号に電話をかけて」と読み替えるものとする。

:

したがって、これらの内容の広告を掲載したアドトラックの場合、これらの風俗営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域においては、走行できないこととなります。

道路交通法

道路の使用にあたっては、通行以外の目的・態様で道路を使用する際、一定の行為については、警察署長の許可がない限り禁止がされています。

道路交通法上、禁止がされている行為は以下の4つです。

- 道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)

- 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)

- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)

- 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為など、各都道府県道路交通規則に定められている行為(4号許可)。

そして、東京都では、東京都道路交通規則第18条1項において、広告又は宣伝のための道路使用については、一定のものについて許可が必要であると規定されています。

第18条(道路使用の許可)

法第77条第1項第4号の規定による警察署長の許可を受けなければならない行為は、次に掲げるとおりとする。:

東京都道路交通規則(昭和46年11月30日公安委員会規則第9号)

(2) 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝をすること。

(3) 車両等に広告又は宣伝のため著しく人目をひくように、装飾その他の装い(車両等を動物、商品その他のものにかたちどることを含む。)をし、又は文字、絵等を書いて通行すること。

:

したがって、アドトラックの運行のためには、警察署長の道路使用許可を得て行う必要があります。

許可を得るためには、以下の書類を提出し、許可申請をすることとなります。

- 道路使用許可申請書(2通)

- 道路使用許可申請書の添付書類

- 道路使用の場所又は区間の付近の見取図

- 道路使用の方法又は形態等を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類

拡声器暴走音騒音規制条例

広告をトラック上に掲示するだけでなく、音響として音楽や音声を鳴らす場合には、当該音が「騒音」とならないよう、各都道府県で定められている拡声器暴走音騒音規制条例も遵守する必要があります。

この条例では、アドトラック以外にも例えば不用品回収車や竿竹屋等の音声を流しながら走行する車両も規制の対象となります。

東京都の場合、以下の条件を満たす音を「暴走音」とし、暴走音を生じさせてはならないと定めています。

- 当該音を生じさせる装置から十メートル以上離れた地点において測定したものとした場合における音量が八十五デシベルを超えることとなる音

第三条(定義)

拡声機による暴騒音の規制に関する条例(平成四年一〇月一二日条例第一五三号)

この条例において「暴騒音」とは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該音を生じさせる装置から十メートル以上離れた地点(当該装置が道路その他の公共の場所以外の場所において使用されている場合にあっては、当該場所の外の地点に限る。)において測定したものとした場合における音量が八十五デシベルを超えることとなる音をいう。

屋外広告物条例

屋外の広告に関しては、各都道府県で屋外広告物条例が定められており、広告の表示と景観風致、公衆への危害とのバランスについて規定がされています。

アドトラックは、屋外広告物条例でいう「電車又は自動車の外面を利用する広告物等」に該当し、規制の対象となっており、「規則で定める基準に適合するもの」であれば、広告可能、という位置づけになっています。

東京都屋外広告物条例(昭和二四年八月二七日条例第一〇〇号)

したがって、「規則で定める基準」に合致していれば、アドトラックの運行は屋外広告物条例に違反せず可能、ということとなるのですが、この点について、2024年6月30日から東京都の条例が改正されるため、この点については以下で詳しく解説します。

アドトラックに課される規制の改正点・変更点とは?

これまでの”抜け道”の実態

東京都屋外広告物条例施行規則の13条2号ㇵによると、登録に係る「使用の本拠」の位置の所在する「都道府県、指定都市、中核市又は市町村の広告物等に関する条例の規定に従つて表示」することが求められています。

つまり、走行する場所が東京都であっても、ナンバーの場所の屋外広告物条例に従えば、東京都の屋外広告物条例にしたがう必要がないこととなっていました。

第十三条

条例第十四条ただし書の規則で定める基準は、次の各号に掲げる広告物等について、当該各号に定めるとおりとする。

:

二 条例第十四条第二号に掲げる広告物等イ 電車又は自動車の車体(車輪及び車輪に附属する部分は車体に含まれない。以下同じ。)に、電車又は自動車の所有者又は管理者の氏名、名称、店名又は商標を表示するものであること。

ロ 自動車の車体に、第十八条第一号に掲げる事項を表示するものであること。

ハ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に基づく登録を受けた自動車で、当該登録に係る使用の本拠の位置が他の道府県の区域(指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)、中核市(同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)及び法第二十八条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域を除く。)、指定都市の区域、中核市の区域又は法第二十八条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域に存するものに、当該道府県、指定都市、中核市又は市町村の広告物等に関する条例の規定に従つて表示するものであること。:

東京都屋外広告物条例施行規則(昭和三二年一〇月二二日規則第一二三号)

これを利用し、比較的屋外広告物に関する規律の緩い他の都道府県にてトラックのナンバーを登録し、東京都屋外広告物条例の適用を受けることなくアドトラックを走行させる、という仕組みが、これまで東京都屋外広告物条例の”抜け道”として盛んに利用されていました。

参考:朝日新聞デジタル「派手なアドトラックなくなるか 「抜け道」の実態、首都圏で規制検討」

東京都屋外広告物条例の改正

以上のような”抜け道”が横行する状況を受け、東京都は、東京都屋外広告物条例を改正することを発表しました。

具体的には、上記で抜け道の元となっていた東京都屋外広告物条例施行規則の13条2号ㇵを以下のように改正しています。

ハ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に基づく登録を受けた自動車で、当該登録に係る使用の本拠の位置が他の道府県の区域(指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)、中核市(同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。以下同じ。)及び法第二十八条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域を除く。)、指定都市の区域、中核市の区域又は法第二十八条の条例で定めるところにより同条に規定する事務を処理することとされた市町村の区域に存するものに、当該道府県、指定都市、中核市又は市町村の広告物等に関する条例の規定に従つて表示するもの(宣伝車(自動車検査証に車体の形状(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十五条の三第一項第七号に規定する車体の形状をいう。)として放送宣伝と記載されている自動車をいう。以下同じ。)を除く。)であること。

東京都屋外広告物条例施行規則(昭和三二年一〇月二二日規則第一二三号)

【2024年6月改正後】第13条2号ㇵ

これにより、いわゆるアドトラック(=広告宣伝トラック)は、今までとは異なり、東京都を走行する際には、東京都の屋外広告物条例が適用されることとなりました。

したがって、今後、アドトラックによる広告を行う場合、ナンバーが東京都ナンバーか他の都道府県のナンバーかにかかわらず、以下の規制を受けます。

- 屋外広告物許可申請手続をする必要

- 車体利用広告の「規格」の順守が必要

- 屋外広告業の登録が必要

- 遵守しない場合、許可取消し・行政措置命令、罰則の対象となる

広告宣伝をしたい場合はどうすればいいのか?

今後、アドトラックを走行させたい場合、屋外広告物条例以外の各種規制は引き続き適用されますので、これらについては今まで通り、適合する必要があります。

これに加えて、以下の3点の対応が求められます。

- 屋外広告物許可申請手続

- 車体利用広告の「規格」の順守

- 屋外広告業の登録

屋外広告物許可申請手続

- 走行ルート図等を提出する方法で許可申請を行う必要があります。

- 申請先は、広告を表示して最初に周回走行を行う自治体の屋外広告物担当窓口です。

- 複数の市区町村を通過する場合でも、申請は最初の窓口でまとめて行うことになります。

車体利用広告の「規格」の遵守

許可申請の前に、公益社団法人東京屋外広告協会が実施するデザイン自主審査の受検が求められますので、この審査基準に合致することが必要です。

概要、以下のようなデザインであることが求められています。

- 交通安全に配慮していること

- 公共空間に相応しいこと

- 街区の景観に配慮していること

- 街区の賑わいに資する洗練されたデザインであること

- 年齢、性別に係らず人々に不快感を与えないこと

- 社会的弱者に配慮したデザイン及び広告方法であること

参考:公益社団法人東京屋外広告協会「広告宣伝車自主審査基準」

屋外広告業の登録

・東京都都市整備局の登録窓口にて登録申請を行う事が可能です。

・登録は月1回行っているとのことです。

まとめ

アドトラックに関する規制は多岐に渡りますが、中でも屋外広告物条例に関しては、2024年6月に大きな変更を迎えました。

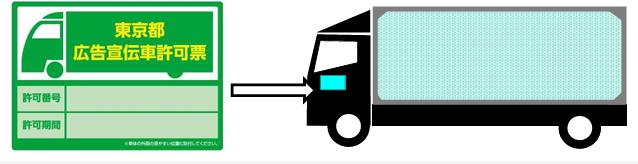

屋外広告物条例の変更後は、東京都では、屋外広告物許可を得ているトラックには、外観上わかるようなシール(A5サイズ)を、車両左側ドア等に貼ることとなっています。

アドトラックを見かけた歩行者の方はこのシールを確認することで、違法に走行をするアドトラックか適法に許可を受けて走行するトラックかを確認すると良いかと思います。

また、広告宣伝トラックを利用したりアドトラック事業を営む事業者の方は、本記事を参考に、各種規制に対応をした事業活動をしていただければと思います。

プロスパイア法律事務所

代表弁護士 光股知裕

損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。