M&Aを成功させる上で欠かせない法務デューデリジェンス(法務DD)。「そもそも法務DDとは何か?」「どのような目的で行うのか?」「具体的な流れはどうなっているのか?」など、疑問をお持ちではありませんか? この記事では、法務DDの全体像を分かりやすく解説します。

音声解説

この記事のテーマと同一内容をラジオ形式で解説しています。 以下から是非ご視聴ください。

他の記事の音声解説は、プロスパイア法律事務所のYouTubeチャンネルからご視聴いただけます。

法務デューデリジェンス(法務DD)とは

法務デューデリジェンス(法務DD)とは、M&Aや企業提携、投資などにおいて、対象企業の法律上のリスクや問題点を洗い出す調査のことです。買収対象企業の事業や財務状況だけでなく、法務上のリスクを事前に把握することで、取引の安全性を確保し、将来的なトラブルを未然に防ぎます。 M&A取引においては、買収後の紛争や想定外の負債発生などを避けるために不可欠なプロセスです。

デューデリジェンスの種類

デューデリジェンスには、法務DD以外にも様々な種類があります。主なものを以下に示します。

| 種類 | 内容 |

|---|---|

| 財務デューデリジェンス(財務DD) | 対象企業の財務状況、収益性、資産価値などを調査 |

| 事業デューデリジェンス(事業DD) | 対象企業の事業内容、市場環境、競争優位性などを調査 |

| 税務デューデリジェンス(税務DD) | 対象企業の税務リスク、税務上の問題点などを調査 |

| 環境デューデリジェンス(環境DD) | 対象企業の環境規制への準拠状況、環境リスクなどを調査 |

| 人事デューデリジェンス(人事DD) | 対象企業の人事制度、従業員のスキル、労働環境などを調査 |

これらのデューデリジェンスは、取引の目的や対象企業の特性に応じて、組み合わせて実施されます。例えば、M&Aの場合は、法務DD、財務DD、事業DDをまとめて実施することが一般的です。

詳しくは以下の記事でも解説しておりますので、こちらをご確認ください。

法務デューデリジェンスの位置づけ

法務デューデリジェンスは、取引における意思決定を行う上で重要な役割を果たします。調査結果に基づいて、買収価格の調整、契約条項の修正、リスクヘッジ策の検討などを行います。法務DDは、単なる調査ではなく、取引を成功させるための戦略策定に不可欠な要素と言えるでしょう。

法務デューデリジェンスの目的

法務デューデリジェンスを実施する主な目的は、M&Aや投資などにおいて、対象企業の法的リスクを洗い出し、取引の安全性を確保することです。具体的には、以下の3つの目的が挙げられます。

買収リスクの把握

法務デューデリジェンスの最も重要な目的は、買収対象企業に潜む法的リスクを①具体的に特定すること、及び②その程度を評価することです。

これにより、買収後に想定外の損失が発生するリスクを最小限に抑えることができます。

例えば、未払いの税金や社会保険料、係争中の訴訟、違法行為の可能性など、様々なリスクが潜んでいる可能性があります。これらのリスクを事前に把握することで、適切なリスク対策を講じることが可能になります。例えば、法的リスクの具体的内容によっては、取引に関する最終契約書の条項を調整することで、リスクケアが可能な場合がありますし、リスクの種類や規模によっては、取引の中止や条件の見直しを検討する必要がある場合もあります。

適切な買収価格の算定

買収対象企業に法的な問題が存在する場合、その解決に費用や時間がかかる可能性があります。法務デューデリジェンスによってこれらの問題を明らかにすることで、買収価格に反映させるべきリスクプレミアムを算定することができます。

例えば、多額の負債や係争中の訴訟が発覚した場合、買収価格を減額する交渉材料とすることも可能です。逆に、法務デューデリジェンスの結果、リスクが低いと判断されれば、安心して当初の価格で取引を進めることができます。

PMI(買収後統合)の円滑化

法務デューデリジェンスで得られた情報は、買収後の統合プロセス(PMI)を円滑に進めるためにも役立ちます。例えば、対象企業の組織構造、契約内容、コンプライアンス体制などを把握することで、統合後の組織運営や事業戦略をスムーズに策定することができます。

また、潜在的な法的問題を事前に把握することで、統合後に発生するトラブルを未然に防ぐことができます。例えば、従業員の雇用契約や取引先との契約内容を事前に確認することで、統合後の混乱を最小限に抑えることができます。

PMIを効率的に進めることで、早期にシナジー効果を実現し、投資の回収を早めることが可能になります。

これらの目的を達成するために、法務デューデリジェンスでは、対象企業の様々な側面から調査を行います。

例えば、契約書、訴訟記録、従業員関連資料、知的財産権、許認可など、多岐にわたる情報を収集し分析します。法務デューデリジェンスによって得られた情報は、M&Aや投資における意思決定に不可欠な要素となります。

| 目的 | 詳細 |

|---|---|

| 買収リスクの把握 | 潜在的な法的問題を具体的に特定し、その影響を評価することで、取引のリスクを最小限に抑えます。例:未払いの負債、係争中の訴訟、環境規制違反など |

| 適切な買収価格の算定 | 特定されたリスクを考慮し、適正な買収価格を決定します。例:リスクプレミアムの算定、価格交渉の材料 |

| PMIの円滑化 | 対象企業の法的状況を理解することで、統合プロセスを効率的に進めます。例:統合計画の策定、組織再編、コンプライアンス体制の構築 |

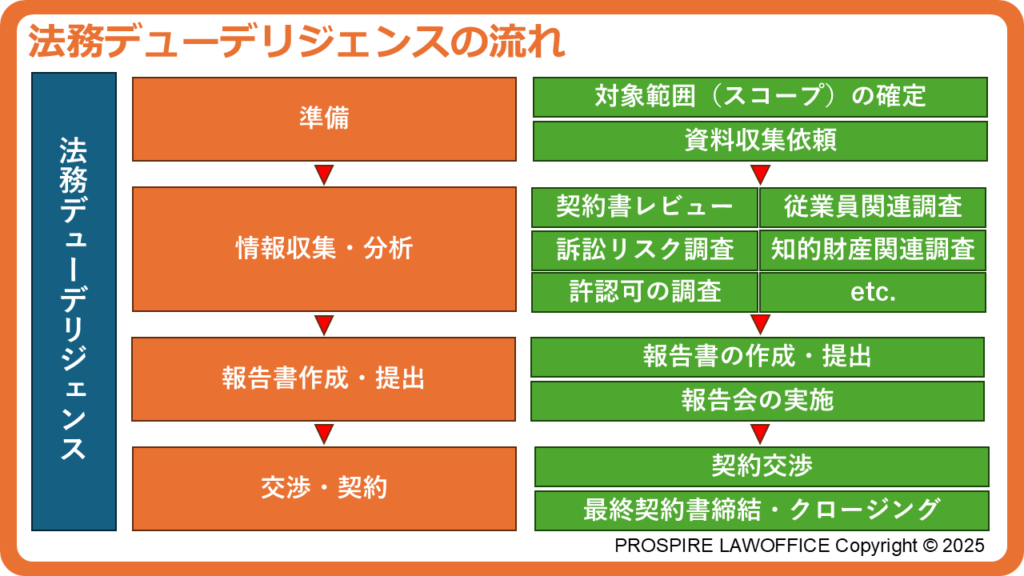

法務デューデリジェンスの流れ

法務デューデリジェンスは、大きく分けて準備段階、調査段階、報告段階の3つの段階に分けられます。

準備段階

この段階では、デューデリジェンスの全体像を設計し、スムーズな調査実施のための土壌を固めます。

対象範囲の確定

まずは、デューデリジェンスの対象範囲を明確に定めます。買収対象事業の全体像を把握し、重点的に調査すべき領域を特定します。例えば、M&A取引においては、対象会社の事業内容、規模、業界特性などを考慮し、法務リスクの高い分野を絞り込むことが重要です。対象範囲を明確にすることで、後続の調査を効率的に進めることができます。

資料収集依頼

対象範囲が確定したら、対象会社に対して必要な資料の提出を依頼します。依頼する資料は、対象範囲に関連する契約書、定款、登記簿謄本、従業員に関する資料、訴訟記録、知的財産権関連資料、許認可関連資料など多岐にわたります。これらの資料は、後続の調査における重要なエビデンスとなるため、網羅的かつ正確な資料の収集が不可欠です。

調査段階

収集した資料に基づき、詳細な調査を行います。この中で、提出された資料の裏取り作業や、追加資料の要求などが適宜行われ、この段階では、専門的な知識と経験を持つ弁護士が中心となって調査を進めるのが通常です。

契約書のレビュー

売買契約、ライセンス契約、雇用契約、秘密保持契約など、対象会社が締結している様々な契約書を精査します。契約内容の妥当性、有効性、リスクの有無などを確認し、問題点があれば改善策を検討します。特に、M&A取引においては、買収後の事業継続性に影響を与える重要な契約を見落とさないように注意が必要です。例えば、不利な条項が含まれている場合、買収後に想定外の損失が発生する可能性があります。

従業員関連の調査

従業員の雇用契約、就業規則、社会保険の加入状況などを確認します。労働法規違反の有無、未払い賃金や残業代の有無、労労使紛争の発生リスクなどを評価し、潜在的な問題点を洗い出します。適切な労務管理が行われているかを確認することは、買収後の労務トラブルを未然に防ぐ上で重要です。

訴訟リスクの調査

対象会社が係争中または係争の可能性のある訴訟について調査します。訴訟の内容、進行状況、勝訴・敗訴の見込み、損害賠償額などを分析し、買収後の財務リスクを評価します。訴訟リスクは、企業価値に大きな影響を与える可能性があるため、慎重な調査が必要です。例えば、大規模な訴訟を抱えている場合、買収後の企業経営に支障をきたす可能性があります。

知的財産権の調査

対象会社が保有する特許権、商標権、著作権などの知的財産権について調査します。権利の有効性、範囲、侵害の有無などを確認し、買収後の事業展開における知的財産戦略を検討します。知的財産権は、企業の競争優位性を支える重要な資産であるため、適切な評価と管理が不可欠です。例えば、特許権の有効期限が近い場合、買収後の事業展開に影響を与える可能性があります。

許認可の調査

対象会社が事業を行う上で必要な許認可の取得状況、有効期限などを確認します。許認可の欠落や期限切れは、事業継続に大きな支障をきたす可能性があるため、注意が必要です。例えば、事業に必要な許認可が取得できていない場合、買収後に事業を継続できない可能性があります。

報告段階

調査結果を報告書にまとめ、依頼者に対して報告会を実施します。

報告書作成

調査結果を詳細な報告書にまとめます。報告書には、調査項目、調査方法、調査結果、リスク評価、改善策などが記載されます。報告書は、依頼者が買収の可否を判断するための重要な資料となるため、正確かつ分かりやすい内容であることが求められます。

報告会の実施

報告書の内容を依頼者に対して口頭で説明します。報告会では、調査結果に関する質疑応答が行われ、依頼者の疑問点を解消します。報告会を通じて、依頼者と弁護士の間で認識の共有を図ることが重要です。

これらのステップを踏むことで、法務デューデリジェンスは完了し、M&Aにおける意思決定の重要な判断材料となります。法務デューデリジェンスは、経済産業省の資料などでも詳しく解説されています。

交渉・契約段階

報告会で判明した法務デューデリジェンスの調査結果を踏まえ、取引に関して改めて取引条件の交渉や契約条件の検討を行います。

取引続行か否かの検討

法務デューデリジェンスの結果、看過できないリスクが判明した場合、後述のような条件の調整や価格の調整ではなく、取引自体を見直すこともありえます。

また、取引自体は続行するものの取引スキームを変更するという方法もありえます。

例えば、「売却側の会社の事業を全て引き継ぐ」ということを目的に、元々は株式の全部の譲渡による子会社化というスキームを想定していたものの、対象会社の株主変遷に看過できない不可解な点が発見されたため、対象会社の株式は引き継がず、事業譲渡の方法をとることとする、などがあり得ます。

契約条件の検討

調査の結果、具体的に特定できた法務リスク上のリスクが、契約書に記載する契約条件である程度ケアできる場合、契約書にそのような条件を加筆することでリスクに対処することがあり得ます。

例えば、何らかの事項について、書類等の証拠に乏しく、売主側の申告する事実が真実かどうか判断ができないというリスクがある場合、売主側に申告した事実が真実である旨を表明保証させ、後からこれが虚偽であることが判明した場合には違約金の対象とする、という方法をとることで、「売主申告の事実が虚偽であった場合に●●(具体的に何が問題となるかで異なります)となるリスク」が、「売主申告の事実が虚偽であった場合に違約金しか得られないリスク」に転化し、若干のケアができることとなります。

買収価格の調整

取引スキームや契約条件を調整した結果、それでも残るリスクを踏まえて、当初予定していた買取価格が適切か否かを検討し、その結果、買取価格の調整が行われることがあります。

リスクが残ってしまったとしても、買取価格を調整することで、そのリスクを含めて取引が続行されるということがあり得ます。

法務デューデリジェンスで調査する項目

法務デューデリジェンスでは、企業活動の様々な側面に潜む法的リスクを洗い出すために、多岐にわたる項目が調査されます。ここでは、主要な調査項目を詳しく解説します。

契約関係

企業活動は様々な契約によって支えられています。法務デューデリジェンスでは、これらの契約に潜むリスクを特定します。

売買契約

売買契約は企業活動の根幹を成すものです。契約内容の妥当性、債権回収リスク、将来紛争発生の可能性などを検証します。例えば、契約期間、価格、支払条件、解除条項などが重要なチェックポイントとなります。

取引基本契約

継続的な取引における基本的なルールを定めた契約です。契約内容のバランス、リスク分担の妥当性、将来の紛争発生の可能性などを検証します。契約期間、取引条件の変更、知的財産権の帰属、秘密保持条項などが特に重要です。

ライセンス契約

ソフトウェアや特許などの知的財産権の使用許諾に関する契約です。使用範囲、許諾料の妥当性、契約終了後の取扱いなどを調査します。独占的使用権の有無、サブライセンスの可否、契約終了後の権利の帰属などが重要なポイントです。

労働関係

従業員に関する事項は、企業活動にとって重要な要素です。法務デューデリジェンスでは、労働関係に関する法令遵守状況や潜在的なリスクを調査します。

雇用契約

労働条件、残業代の支払い、退職金規定など、雇用契約の内容が労働基準法などの法令に適合しているかを検証します。また、非正規雇用の活用状況についても確認します。

就業規則

就業規則は会社のルールブックです。服務規律、懲戒規定、賃金規定などが法令に適合しているか、また、運用実態との整合性についても調査します。

労使紛争

過去の労使紛争の有無や現在の労使関係の状況を調査します。未払い残業代請求、不当解雇などのリスクを把握します。

訴訟関係

訴訟リスクは企業経営に大きな影響を与えます。法務デューデリジェンスでは、係争中または将来発生する可能性のある訴訟について調査します。

訴訟の相手方、請求内容、訴訟の経緯、判決の見通しなどを確認し、企業経営への影響度を評価します。また、過去に発生した訴訟についても調査し、同様の訴訟が発生するリスクを分析します。

知的財産関係

知的財産権は企業の競争力の源泉です。法務デューデリジェンスでは、知的財産権の取得状況、権利範囲、侵害リスクなどを調査します。

特許権

特許権の取得状況、権利範囲、有効性、侵害リスクなどを調査します。特許権の有無は、企業の競争力に大きく影響します。

商標権

商標権の取得状況、権利範囲、有効性、侵害リスクなどを調査します。ブランドイメージの保護は重要です。

著作権

著作物の権利帰属、利用許諾状況などを調査します。ソフトウェアやデザインなどの著作権は、企業の重要な資産です。

コンプライアンス関係

企業は、様々な法令を遵守する必要があります。法務デューデリジェンスでは、コンプライアンス体制の整備状況や法令違反リスクを調査します。

独占禁止法

カルテル、入札談合などの独占禁止法違反の有無を調査します。違反行為は、巨額の課徴金や刑事罰の対象となります。

下請法

下請事業者との取引において、買いたたき、不当な返品などの下請法違反の有無を調査します。

個人情報保護法

個人情報の取得、利用、管理方法が個人情報保護法に適合しているかを調査します。個人情報保護は、企業の社会的責任です。

許認可関係

事業によっては、特定の許認可を取得する必要があります。法務デューデリジェンスでは、必要な許認可の取得状況や更新状況などを調査します。

| 業種 | 許認可 |

|---|---|

| 建設業 | 建設業許可 |

| 飲食店 | 食品衛生法に基づく営業許可 |

| 金融業 | 金融商品取引法に基づく登録 |

許認可の欠如は、事業継続に重大な影響を及ぼす可能性があります。許認可の有効期限、更新手続きなども確認する必要があります。

法務デューデリジェンスの費用と期間

法務デューデリジェンスにかかる費用と期間は、対象会社規模、事業内容の複雑さ、調査範囲、資料の提供状況など、様々な要因によって変動します。そのため、一概にいくら、どれくらいとは言えません。しかし、一般的な目安として、以下の表を参考にしてください。

| 規模 | 費用 | 期間 |

|---|---|---|

| 小規模企業(資本金1億円未満、従業員数50名未満) | 50万円~150万円 | 2週間~4週間 |

| 中規模企業(資本金1億円以上10億円未満、従業員数50名以上200名未満) | 150万円~500万円 | 4週間~8週間 |

| 大規模企業(資本金10億円以上、従業員数200名以上) | 500万円~1,000万円以上 | 8週間~12週間以上 |

上記はあくまでも目安であり、実際には個別の事情によって大きく変動する可能性があります。正確な費用と期間については、弁護士や司法書士などの専門家へ相談し、見積もりを取得することが重要です。

費用の内訳

法務デューデリジェンスの費用は、主に以下の項目で構成されます。

- 着手金:調査開始時に支払う費用

- 実費:資料の複写費、交通費、宿泊費、翻訳費など

- 成功報酬:M&Aが成立した場合に支払う費用(設定されない場合もある)

着手金は、総費用の30%~50%程度が一般的です。また、実費は別途請求されるため、事前に確認しておきましょう。成功報酬については、M&Aの成否や規模によって変動します。

期間の短縮方法

法務デューデリジェンスの期間を短縮するためには、以下の点に注意することが重要です。

- 対象会社に早めに依頼し、必要な資料を迅速に提供してもらう

- 調査範囲を明確に絞り込み、不要な調査を避ける

- 経験豊富な弁護士や司法書士などの専門家に依頼する

- データルームを活用し、資料の共有をスムーズに行う

特に、対象会社の協力は不可欠です。事前に対象会社と綿密なコミュニケーションを取り、スムーズな資料提供体制を構築することが重要です。

費用と期間は、M&Aの成否に大きな影響を与える重要な要素です。事前にしっかりと検討し、適切な予算とスケジュールを立てるようにしましょう。

法務デューデリジェンスを依頼する際の注意点

法務デューデリジェンスを外部の専門家に依頼する際には、いくつかの注意点があります。依頼先選びや費用、調査範囲など、事前にしっかりと確認しておくことで、スムーズかつ効果的なデューデリジェンスを実施できます。

依頼先の選定

適切な専門家を選ぶことは、デューデリジェンスの成否に大きく関わります。以下の点を考慮して、依頼先を選定しましょう。

専門性と経験

M&Aや企業法務に精通した弁護士、または豊富な法務デューデリジェンス経験を持つコンサルティングファームを選ぶことが重要です。依頼先の専門性や経験が不足していると、重要なリスクを見落とす可能性があります。実績や専門分野を確認し、自社のニーズに合った専門家を選びましょう。例えば、IT企業の買収であれば、IT関連法規に精通した専門家が望ましいでしょう。

コミュニケーション能力

デューデリジェンスは、依頼者と専門家の密な連携が不可欠です。報告の頻度や内容、質問への対応など、円滑なコミュニケーションが取れるかを確認しましょう。担当者との相性も重要です。事前の面談などで、コミュニケーションの取りやすさを確認することをおすすめします。

費用と期間

デューデリジェンスの費用と期間は、対象企業の規模や事業内容、調査範囲によって異なります。複数の専門家に相見積もりを取り、費用と期間を比較検討しましょう。見積もり内容の内訳を詳細に確認し、不明点があれば質問することが大切です。費用だけでなく、提供されるサービス内容も比較検討しましょう。

調査範囲と目的の明確化

デューデリジェンスを依頼する前に、調査範囲と目的を明確にしておくことが重要です。目的が不明確だと、必要な情報が得られない、あるいは不要な調査に時間と費用がかかる可能性があります。買収目的や懸念事項などを専門家に伝え、適切な調査範囲を設定しましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 調査範囲 | 対象企業の事業内容、規模、買収目的などを考慮して、調査範囲を決定します。例えば、特定の事業部門に限定したデューデリジェンスや、特定のリスクに焦点を当てたデューデリジェンスなどが考えられます。 |

| 調査目的 | 買収リスクの把握、買収価格の算定、PMIの円滑化など、デューデリジェンスの目的を明確にします。目的によって、調査項目や重点事項が変わるため、専門家と事前にしっかりと共有することが重要です。 |

秘密保持契約の締結

デューデリジェンスでは、対象企業の機密情報が取り扱われます。情報漏洩のリスクを避けるため、依頼前に秘密保持契約を締結しましょう。契約内容をしっかりと確認し、不明点があれば専門家に相談することが重要です。秘密保持の範囲や期間、違反時の罰則などを明確に定めておく必要があります。

適切な情報提供

専門家が効果的なデューデリジェンスを行うためには、依頼者からの適切な情報提供が不可欠です。専門家の質問には迅速かつ正確に回答し、必要な資料を速やかに提供しましょう。情報提供が遅れると、デューデリジェンスのスケジュールに影響が出る可能性があります。また、虚偽の情報や不正確な情報を提供することは、デューデリジェンスの結果に悪影響を及ぼす可能性があります。常に誠実な対応を心がけましょう。

これらの点に注意することで、法務デューデリジェンスをスムーズに進め、M&A取引の成功確率を高めることができます。法務デューデリジェンスについてより深く理解するために、経済産業省のM&Aガイドラインも参考にすることをおすすめします。

まとめ

この記事では、M&Aにおける重要なプロセスである法務デューデリジェンス(法務DD)について、その目的、流れ、調査項目などを解説しました。法務DDは、買収対象企業の法的リスクを洗い出し、買収価格の算定やPMI(買収後統合)の円滑化に役立てるための調査です。買収リスクの把握、適切な買収価格の算定、PMIの円滑化といった目的を達成するために、準備段階から調査段階、報告段階までの流れを踏まえ、綿密な調査を実施することが重要です。

調査項目は、契約関係、労働関係、訴訟関係、知的財産関係、コンプライアンス関係、許認可関係など多岐に渡ります。これらの項目を網羅的に調査することで、潜在的なリスクを早期に発見し、適切な対策を講じることが可能になります。法務DDを適切に行うことで、M&A取引における成功の可能性を高めることができるでしょう。依頼する際は、費用や期間だけでなく、弁護士事務所の専門性や実績も考慮し、信頼できる専門家を選ぶことが重要です。

プロスパイア法律事務所

代表弁護士 光股知裕

損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。