2025年4月から段階的に施行される雇用保険法等の改正は、企業の人事労務担当者や経営者にとって重要な変更点を多く含んでいます。

本記事では、改正の全体像から具体的な変更点、そして企業実務への影響まで詳しく解説します。

音声解説

この記事のテーマと同一内容をラジオ形式で解説しています。 以下から是非ご視聴ください。

他の記事の音声解説は、プロスパイア法律事務所のYouTubeチャンネルからご視聴いただけます。

【2025年4月から順次施行】雇用保険法等改正の概要

2025年4月から段階的に実施される本改正は、急速に多様化する働き方に対応するため、雇用保険制度のセーフティネット強化や労働者のキャリアアップを支援することを目的としています。

改正により、従来の週20時間以上の労働者に限定していた被保険者要件が引き下げられ、週10時間以上働く人々も対象となります。また、教育訓練に関する給付制度や育児休業給付の財政基盤の見直しなど、労働者と企業の双方に大きな影響を与える改正が盛り込まれています。

改正の背景と目的

少子高齢化や働き方改革の進展を背景に、政府は労働者がより安定して働く環境を確保し、再就職やリ・スキリングを促進するため、雇用保険制度の見直しを進めています。特に、従来の要件ではカバーできなかった短時間労働者やパートタイム労働者の安心を図るとともに、企業における事務処理の合理化も期待されています。

雇用保険法等改正のスケジュール

改正法の施行日は項目によって異なります。主な施行日は以下の通りです:

|

施行日

|

改正内容

|

|---|---|

|

2024年10月1日

|

教育訓練給付金の給付率引上げ

|

|

2025年4月1日

|

|

|

2025年10月1日

|

教育訓練休暇給付金の新設

|

|

2028年10月1日

|

雇用保険の適用拡大(週10時間以上労働者の対象拡大)

|

参考:厚生労働省|「雇用保険法等の一部を改正する法律」の 成立について【PDF】

改正の内容

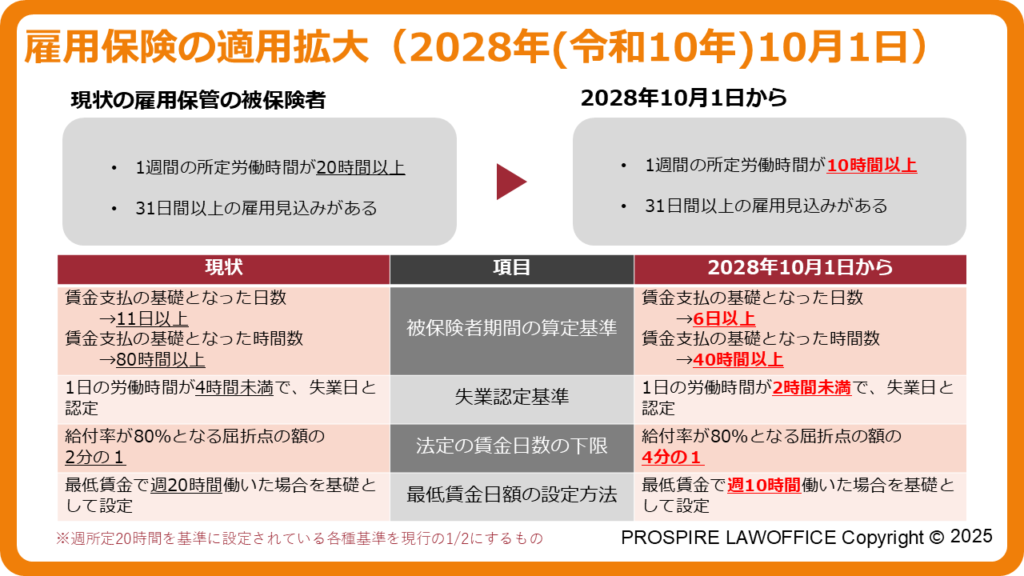

改正事項1:雇用保険の適用拡大(施行日:2028年10月1日)

現行制度では、雇用保険の被保険者となるには、週所定労働時間が20時間以上で、同一の事業主に31日以上継続して雇用される見込みがあることが条件でした。

今回の改正では、雇用保険の被保険者要件のうち、週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変更され、適用対象が大幅に拡大されます。これにより、新たに約500万人が雇用保険の被保険者となる見込みです。

また、適用拡大に伴い、以下の基準も変更されます:

- 被保険者期間の算定基準:賃金支払いの基礎となった日数が「11日以上」から「6日以上」へ、時間数が「80時間以上」から「40時間以上」へ変更

- 失業認定基準:1日の労働時間が「4時間未満」から「2時間未満」に変更

これにより幅広い労働者が雇用保険の各種給付(基本手当、教育訓練給付、育児休業給付等)を受けられるようになります。

改正事項2:教育訓練やリ・スキリング支援の充実化

改正事項2-①:自己都合退職者の給付制限期間の見直し(施行日:2025年4月1日)

現行制度では、自己都合で退職した場合、基本手当(失業給付)を受給するまでに待期期間(7日間)の後、原則2か月間(5年以内に2回を超える場合は3か月)の給付制限期間があります。

改正後は、以下の変更があります:

- 離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限が解除される

- 通達の改正により、給付制限期間が「2か月」から「1か月」に短縮される

これにより、労働者が安心して再就職活動や能力開発に取り組める環境が整備されます。

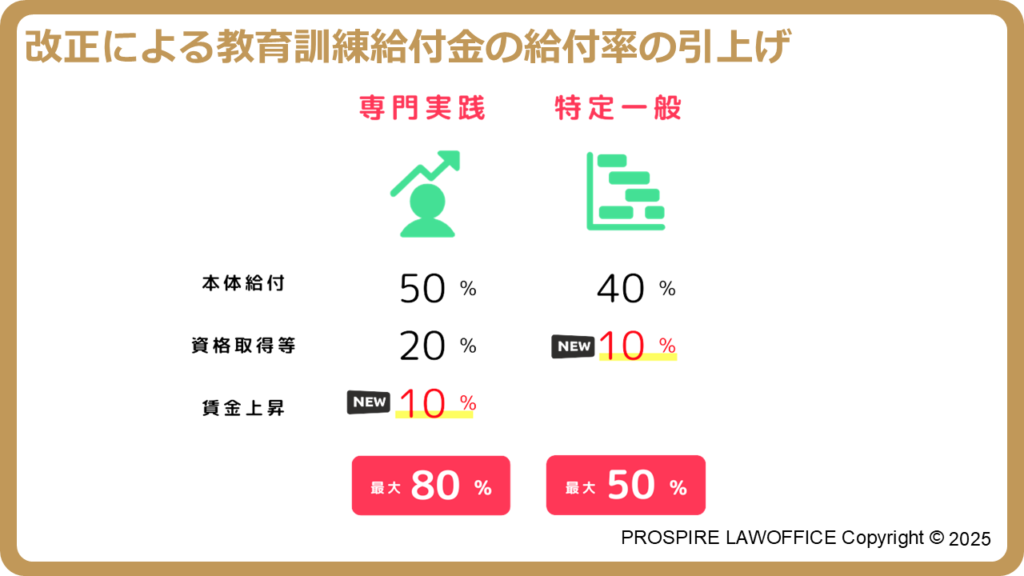

改正事項2-②:教育訓練給付金の給付率の引上げ(施行日:2024年10月1日)

教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した場合に、その受講費用の一部を支給する制度です。

改正により、教育訓練給付金の給付率の上限が受講費用の「70%」から「80%」に引き上げられます:

- 専門実践教育訓練:現行の給付(50%+資格取得時に20%)に加え、賃金上昇時に10%追加(最大80%)

- 特定一般教育訓練:現行の給付(40%)に加え、資格取得かつ就職時に10%追加(最大50%)

改正事項2-③:教育訓練休暇給付金の創設(施行日:2025年10月1日)

労働者の主体的なリ・スキリングをさらに支援するため、新たに「教育訓練休暇給付金」が創設されます。これは、被保険者が教育訓練のための休暇(無給)を取得する場合に、その期間中の生活費を支える給付金です。

| 支給対象者 | 雇用保険被保険者期間が5年以上ある被保険者で、教育訓練のために無給の休暇を取得する者 |

|---|---|

| 支給額 | 離職した場合に受給できる基本手当と同額 |

| 支給日数 | 被保険者期間に応じて90日、120日、150日のいずれか |

改正事項3:共働き・共育てを推進するための育児休業給付等の強化

改正事項3-①:出生後休業支援給付金の創設(施行日:2025年10月1日)

共働き・共育てを推進するため、特に男性の育児休業取得を促進が求められています。

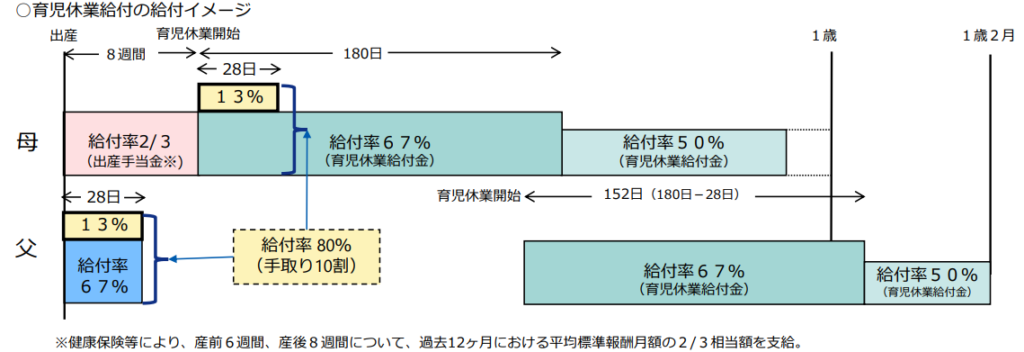

そこで、子の出生後一定期間内に両親がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間の追加給付(賃金の13%)を行い、育児休業給付と合わせて給付率を80%に引き上げられます。

さらに言えば、この「80%の給付率」というのは、給付金が非課税であることや社会保険料も免除とすることができることを考えると、実質的に100%に近い金額(手取り100%相当)といえるものです。

さらに、配偶者が専業主婦(夫)やひとり親家庭の場合でも、給付率を引き上げる措置がとられます。

改正事項3ー②:育児時短就業給付(施行日:2025年10月1日)

現在、育児のために短時間勤務を選択した場合、賃金の低下を補助する制度は存在しません。

しかし、「共働き・共育て」を推進し、育児とキャリアの両立を支援するためには、柔軟な働き方として時短勤務を選択しやすくする必要があります。

そこで、新たに「育児時短就業給付」が創設され、2歳未満の子を育てるために時短勤務を行う労働者に対し、時短勤務中の賃金の10%を給付する制度が導入されます。

これにより、育児休業よりも時短勤務、さらにフルタイム勤務への移行を促進することを目的としています。

育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保

育児休業取得者数の増加に伴い、育児休業給付の支給額も年々増加しています。政府は男性の育休取得率85%(2030年時点)を目標に掲げており、今後も支給額の増加が見込まれます。

そこで財政基盤を強化するため、以下の見直しが行われます:

- 国庫負担割合:暫定措置(1/80)を廃止し、本則である1/8に引き上げ

- 保険料率:本則料率を0.4%から0.5%に引き上げつつ、財政状況に応じて0.4%に引き下げられる弾力的な仕組みを導入

国庫負担割合の見直しは2024年5月17日(公布日)から、保険料率の見直しは2025年4月1日から施行されます。

改正事項4:暫定事項の延長等

以下の暫定措置が2年間(2027年3月31日まで)延長されます:

- 雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例

- 地域延長給付(雇用機会が不足する地域における給付日数の延長)

- 教育訓練支援給付金(給付率を基本手当の80%から60%に引下げ)

- 介護休業給付の国庫負担割合を1/80とする暫定措置

改正事項5:就業手当・就業促進定着手当の変更

また、就業促進手当については、就業手当が廃止され、就業促進定着手当の上限が支給残日数の20%相当額に一律引き下げられます。

これらの施行日は2025年4月1日です。

企業への影響

実務への影響

2025年4月から順次施行される雇用保険法等の改正は、企業の人事労務実務に大きな影響を与えることになります。特に以下の点について、企業は早めの対応が求められます。

1. 雇用保険の適用拡大に伴う影響

2028年10月1日からの雇用保険の適用拡大(週20時間以上から週10時間以上へ)により、以下のような影響が予想されます:

| 影響項目 | 内容 |

|---|---|

| 被保険者数の増加 | 週10時間以上20時間未満の労働者が約500万人以上おり、これらの労働者が新たに雇用保険の被保険者となります。 |

| 保険料負担の増加 | 被保険者の増加に伴い、企業が負担する雇用保険料の総額が増加します。事前に増加分を試算し、予算計画に反映させる必要があります。 |

| 事務手続きの増加 | 資格取得・喪失手続きや離職票の発行など、雇用保険関連の事務作業が増加します。特に離職票作成の負担は大きくなるでしょう。 |

| 給付金申請の増加 | 育児休業や介護休業に係る給付金の申請件数も増加することが予想されます。 |

企業は施行日前に、新たに被保険者となる従業員を洗い出し、システム対応や業務フローの見直しを行うことが重要です。また、該当する従業員への制度説明も必要となります。

2. 共働き・共育て支援の影響

2025年4月1日からの出生後休業支援給付と育児時短就業給付の創設により、以下のような影響があります:

(1) 出生後休業支援給付金

男性従業員の育児休業取得が促進され、企業には以下の対応が求められます:

- 男性の育児休業取得へのサポート体制強化

- 子どもの出生後8週間以内の業務調整・人員配置の見直し

- 育児休業を取得する従業員の配偶者の育児休業取得状況の確認

- 出生後休業支援給付金の申請手続きの対応

申請時には、従業員の配偶者が育児休業を取得するかどうか、取得する場合はそのタイミングや期間の確認が必要になります。厚生労働省から今後公表される申請方法や必要書類を確認し、速やかに対応できるよう準備しておくことが重要です。

(2) 育児時短就業給付金

育児時短勤務を取得する従業員が増加することが予想されます。特に、従来は給与減少を理由に取得をためらっていた男性従業員の取得が検討されるようになるでしょう。企業には以下の対応が求められます:

- 育児時短勤務者の増加に備えた業務体制の整備

- 育児時短就業給付金申請に伴う賃金登録などの事務手続き対応

- 従業員への制度周知と活用促進

育児時短就業給付金の申請には、育児休業給付金と同様に、時短勤務前の賃金額をハローワークへ届け出る賃金登録が必要となり、この手続きに関する事務負担が発生します。

3. 教育訓練休暇給付金の影響

2025年10月1日から施行される教育訓練休暇給付金の創設により、企業には以下のような影響が想定されます:

- 従業員からの教育訓練を目的とした長期休暇の希望・相談の増加

- 「教育訓練休暇」や「教育訓練を目的とした休職」等の新たな制度導入の検討

- 人材育成、リ・スキリングを支援する社内体制の整備

- 給付金申請に伴う賃金登録などの事務手続き対応

従業員のキャリアアップを支援する企業文化の醸成が重要になり、制度を適切に運用できなければ優秀な人材を失うリスクも出てきます。教育訓練休暇制度の導入や、休暇を取得した従業員の業務をカバーする体制の構築が求められます。

気を付けるべきポイント

1. 制度改正に関する正確な情報収集と社内周知

雇用保険法等の改正は多岐にわたり、施行日も制度ごとに異なります。企業は以下の点に注意して対応を進める必要があります:

- 改正内容や施行日を正確に把握し、実務への影響を分析する

- 従業員に対して、適切なタイミングで制度改正の内容を周知する

- 特に男性従業員の育児休業取得促進や学び直し支援など、新たな制度については積極的な情報提供を行う

制度改正に伴う政省令や通達なども随時確認し、最新の情報に基づいた対応を行うことが重要です。

2. 労務管理システムの対応

雇用保険の適用拡大や新たな給付金の創設に伴い、従来の労務管理システムの更新や改修が必要になる可能性があります:

- 雇用保険の適用範囲拡大に対応できるシステム改修

- 新設される給付金の申請管理機能の追加

- 週10時間以上20時間未満の労働者の勤怠管理の厳格化

システムベンダーと早期に連携し、必要な改修スケジュールや費用を検討することが重要です。

3. 人材確保・定着戦略の見直し

自己都合退職者の給付制限期間の短縮や教育訓練休暇給付金の創設により、従業員がより柔軟にキャリア選択や学び直しを行える環境が整います。企業には以下の対応が求められます:

- 従業員の離職リスクの増加を見据えた人材確保・定着戦略の見直し

- 従業員の自己啓発やキャリア形成を支援する制度の充実

- 働きやすい職場環境の整備や福利厚生の強化

- 育児と仕事の両立支援の拡充

特に、優秀な人材を確保・定着させるために、企業独自の支援制度を検討することが重要です。

4. 予算・コスト管理

改正に伴い、企業には以下のコスト増加が予想されます:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 雇用保険料の増加 | 被保険者の増加に伴う保険料負担の増加 |

| 事務コストの増加 | 各種手続きの増加による人件費や外部委託費の増加 |

| システム改修費 | 労務管理システムの改修・更新費用 |

| 人員補充コスト | 育児休業・教育訓練休暇取得者の代替要員確保の費用 |

これらのコスト増加を事前に試算し、中長期的な予算計画に反映させることが必要です。

5. 専門家との連携

制度改正の内容は複雑であり、対応を誤ると従業員の権利を侵害するリスクや、適切な給付が受けられないリスクがあります。必要に応じて社会保険労務士や専門家のアドバイスを受けながら対応することも検討しましょう。

以上のように、雇用保険法等の改正は企業の実務に多大な影響をもたらします。施行日までに十分な準備を行い、円滑な制度移行を図ることが重要です。

従業員にとって有益な制度改正の情報を適切に提供し、活用を促すことで、企業と従業員の双方にとって有意義な変化となるよう取り組みましょう。

まとめ

2025年4月から順次施行される雇用保険法等の改正は、労働市場の変化や少子高齢化といった社会課題に対応するための重要な制度変更です。

特に雇用保険の適用拡大により、より多くの労働者が制度の恩恵を受けられるようになり、教育訓練・リ・スキリング支援の充実によって労働者の能力開発が促進されます。

また、育児休業給付の財政基盤強化により、制度の持続可能性が高まります。

企業としては、これらの改正に合わせた就業規則の見直し、労務管理体制の整備、社会保険料負担の増加への対応が必要となります。厚生労働省の公式情報を定期的に確認し、社会保険労務士等の専門家に相談しながら、適切な準備を進めることが重要です。

この改正を単なる負担増と捉えるのではなく、人材確保や従業員の能力向上などの機会と捉え、前向きに対応することで企業の競争力強化にもつながるでしょう。

プロスパイア法律事務所

代表弁護士 光股知裕

損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。