近年、SNS等を通じて自身が歌う動画を投稿する、いわゆる「歌ってみた」動画をよく見かけます。とくに、コロナ禍では外出が自粛され、ライブやコンサートの実施ができなくなってしまったアーティストや歌い手が自身の歌唱動画を投稿することが増え、「歌ってみた」動画に馴染みのある人も多いのではないでしょうか。

しかし、「歌ってみた」動画が実は著作権侵害となってしまう可能性があることはご存じでしょうか。

そこで、本記事では「歌ってみた」動画の法的問題と投稿する際の注意点、実際にトラブルに発展してしまった場合の対応を解説していきます。

音声解説

この記事のテーマと同一内容をラジオ形式で解説しています。 以下から是非ご視聴ください。

他の記事の音声解説は、プロスパイア法律事務所のYouTubeチャンネルからご視聴いただけます。https://www.youtube.com/@ProspireLawOffice

「歌ってみた」とは?著作権・著作隣接権との関係

「歌ってみた」動画とは、自分の歌声を録音または撮影した動画のことを指しますが、楽曲(音源)の利用方法を誤ると著作権侵害となる場合があります。

「歌ってみた」動画と関連する権利には、「著作権」と「著作隣接権」があります。

以下では「歌ってみた」動画に関する範囲に絞って解説していきます。

「著作権」とは?

「著作権」とは、楽曲の作詞家・作曲家に認められる権利で、自分の著作物を他人に無断で使用されない権利のことです。著作権は著作権法21条から28条に規定される権利を総称したもので、それぞれの権利は「支分権」と呼称されます。

以下は「歌ってみた」動画により侵害される可能性のある著作権の抜粋です。

| ・複製権(21条)・・・著作物を複製する権利 ・演奏権(22条)・・・公に対し演奏する権利 ・公衆送信権(23条)・・・インターネット等により公衆に送信・配信する権利 |

「著作隣接権」とは?

「著作隣接権」とは、著作物の作成者ではなく、歌手・演奏家やレコード会社、CD会社等の、著作物を公衆に伝達させる者の利益を保護する権利です。

以下は「歌ってみた」動画により侵害される可能性のある著作隣接権の抜粋です。

| ・録音権(91条)・・・演奏・上演を録音・録画する権利 ・放送権(92条)・・・演奏・上演を放送する権利 ・送信可能化権(92条の2)・・・公衆に送信・配信できる状態にする権利 |

※実務上、レコード製作者の権利を「原盤権」と称する場合があります。

「著作権」・「著作隣接権」と「歌ってみた」動画の関係

つまり、他人の楽曲・音源を無断で使用しインターネット上に投稿すると、著作権のみならず、著作隣接権も侵害する可能性がある、ということです。一言に「著作権侵害」といっても問題となる権利が事案によって異なる点に注意が必要です。

「歌ってみた」が著作権侵害とならない場合

では、「歌ってみた」動画を投稿する際、権利者に個別に連絡をとり、都度許諾を受けないと常に著作権・著作隣接権侵害となってしまうのでしょうか?

もちろんそんなことはありません。決められたルール内であれば個別に許諾を得る必要がない場合もあります。

動画投稿サイトは多くの場合、著作権管理団体(JASRACやNexTone)と利用許諾契約を締結しており、その契約に含まれる楽曲・音源を自己の動画内で許諾なく利用することができます。

(例:YouTube、ニコニコ動画)

アーティストは通常、著作権団体に楽曲の管理を委託しています。そして、管理を委託された管理団体が管理している楽曲なら「歌ってみた」動画に使用しても著作権侵害とはなりません。一方で、管理楽曲でなければ著作権侵害となるので注意が必要です。

ここで特に注意すべきなのは、利用許諾契約により個別の許諾が不要となるのは著作権についてのみということです。つまり、「歌ってみた」動画を投稿する際には、別途、著作隣接権者の許諾を得る必要があります。

わかりやすく説明すると、動画内の楽曲をすべて自分が演奏、歌唱(アカペラ等)しているなら問題ありませんが、CDやカラオケの音源を伴奏として利用し歌う場合には著作隣接権の侵害となる可能性があります。

「歌ってみた」が著作権侵害となる場合

次に「歌ってみた」動画が著作権等の侵害となる可能性がある場合について、裁判例を踏まえて2つのパターンに分けて見ていきましょう。

著作権管理団体にない楽曲の無断使用

著作権管理団体によって管理されている楽曲であれば、上記の通り、著作権侵害とはならない場合が多いです。しかし、すべてのアーティストが著作管理団体に楽曲の管理を委託しているわけではなく、特にインディーズバンドなどは楽曲の管理を委託していないことがあります。

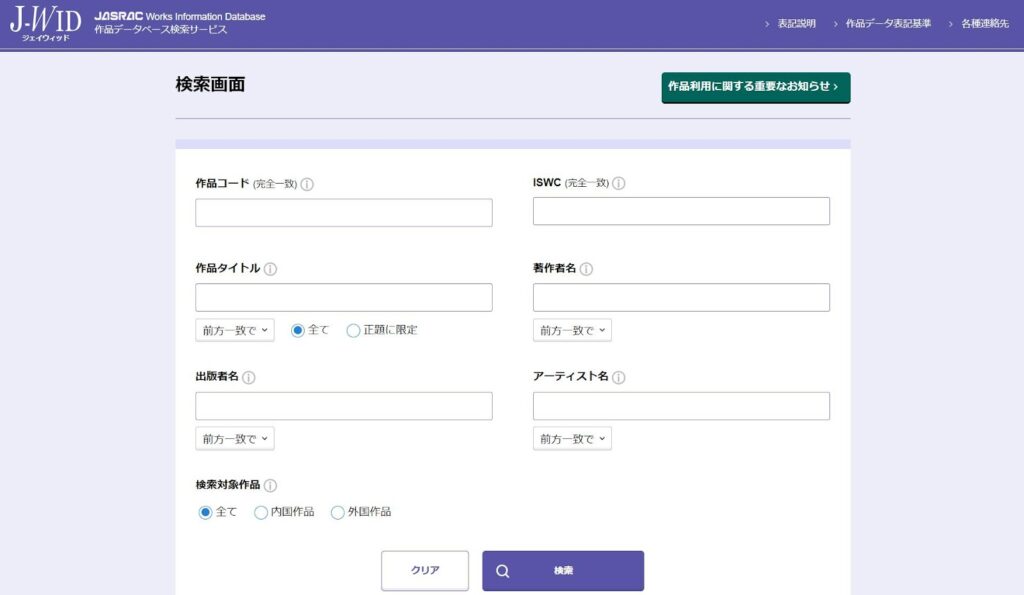

まずは、使用したい楽曲が管理楽曲かを検索する方が安心でしょう。

- JASRACの作品検索データベースJ-WID

- NexToneの作品検索

著作権管理団体による管理がされている楽曲か否かは下記の記事を参考に調査してみてください。

カラオケ撮影「歌ってみた」動画

次に、カラオケで自身が歌唱する動画を撮影しYouTubeに投稿した人が著作隣接権の侵害を理由に訴えられた事件を紹介します。

「歌ってみた」が著作隣接権侵害とされた裁判例:平成28年12月20日東京地裁判決

事案の概要

- 業務用通信カラオケ機器製造販売会社であるX社は、カラオケを歌唱する様子を撮影しYouTubeにアップロードしたYを送信可能化権(著作隣接権の1つ)を侵害したとして訴えた。

- Yが動画を撮影したカラオケ店ではX社製のカラオケ機器が使用されており、Xはカラオケ音源の送信可能化権を有している。「歌ってみた」動画がアップロードされると動画内で流れているカラオケの音源も歌声と共にアップロードされることとなり送信可能化権を侵害していると主張。

裁判所の判断

Xの請求認容(X勝訴)。Yに対し送信可能化の差止めを命ずる。

まとめ

これは、まさに著作隣接権の侵害が問題となった典型例です。著作権に関しては自身が歌唱しているので問題ありませんが、歌声と共に動画にカラオケの音源も録音されたことが著作隣接権(送信可能化権)を侵害していると判断されました。

「歌ってみた」動画を適法に投稿する方法と注意点

以上、見てきたように「歌ってみた」動画をインターネット上に投稿することには様々な法的問題が関連していることがわかりました。

では、トラブルに発展しないように動画を投稿するにはどうすればいいのでしょうか?

以下では適法に「歌ってみた」動画を投稿する方法を2つのステップで解説します。

曲が著作管理団体に管理されているか確認

まずは、使用する楽曲が管理楽曲であるか、つまり「歌ってみた」に使用できるかを確認する必要があります。

管理団体サイトで管理楽曲を検索する方法については以下の記事を参照してください。

著作隣接権の確認

動画投稿サイトの中には著作隣接権についてもサイト自身が権利関係の処理を負担してくれる場合もあります(つまり、個人が責任を負わないということ)。

例えばニコニコ動画では、「音楽著作物及び音楽原盤の利用に関するガイドライン」が公表されており、これによると「許諾原盤検索システム」で確認できる許諾原盤については「ニコニコ動画」と「ユーザー生放送」で利用可能となっており、著作隣接権者に別途許諾を得る必要がありません。

ニコニコ動画:「音楽著作物及び音楽原盤の利用に関するガイドライン」

もしも著作権を侵害してしまったら?

著作権を侵害した場合、権利を侵害された著作権者に生じた損害を賠償する責任を負う可能性があります。加えて、著作権侵害には、法律で刑事罰も規定されており、他人の著作物を使用する際は注意が必要です。

また、YouTubeでは著作権侵害の警告を 3 回受けると、以下の措置が課されます。

- アカウントと関連付けられているチャンネルがすべて停止

- アカウントにアップロードされたすべての動画が削除

- 新しいチャンネルを作成できなくなる

まとめ

動画投稿サイトやSNS等で「歌ってみた」動画を投稿する際には、以下の3つを意識しましょう。

- 動画配信プラットホームに動画を投稿する際、その楽曲が包括的な利用許諾契約に含まれる管理楽曲であれば別途楽曲の利用申請等は不要。

- 一方、利用許諾契約により使用の許諾を得るのは著作権に関してのみであり、著作隣接権に対する許諾は含まれない。伴奏にCD音源やカラオケ音源等を利用する際には、別途レコード製作者等の著作隣接権者の許諾が必要。

- 許諾の要否についてはガイドライン等を参照の上、自身で検索する。

著作権は重要な権利であるために、法律により厚く保護されており、制度が複雑化している場合もあります。

どのような場合が「著作権侵害」となるかの判断や著作権者などから警告を受けた場合の対応は、一定の法律知識がなければ自身で正確に判断することは困難です。

判断に迷ったときには著作権に詳しい弁護士に相談することで未然にトラブルを回避したり、トラブルの拡大を防いだりできるかもしれません。少しでも不安がある場合は弁護士へ相談することをおすすめします。

プロスパイア法律事務所

代表弁護士 光股知裕

損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。