SNSで流行しているパロディ動画や画像。自分も作ってみたいけど、著作権侵害で訴えられたらどうしよう…と不安に思っていませんか?

この記事では、パロディと著作権の関係について、分かりやすく解説します。具体的には、パロディが著作権法で認められるため場合と認められない場合の考え方、パロディが著作権侵害と判断された事例とその理由、SNSでパロディ作品を投稿する際の注意点、さらにパロディとオマージュ、二次創作との違いなどを具体的な事例を交えて説明します。

音声解説

この記事のテーマと同一内容をラジオ形式で解説しています。 以下から是非ご視聴ください。

他の記事の音声解説は、プロスパイア法律事務所のYouTubeチャンネルからご視聴いただけます。

https://www.youtube.com/@ProspireLawOffice

パロディと著作権侵害の関係

「パロディ」という言葉は、よく耳にするものの、著作権との関係については曖昧なまま使用している方も多いのではないでしょうか。特にSNSの普及により、気軽にパロディ作品を制作・公開することが可能になった現代において、著作権侵害のリスクを理解することは非常に重要です。

パロディは、場合によっては著作権侵害となる可能性があるため、正しい知識を身につける必要があります。本記事では、パロディと著作権 侵害の関係について詳しく解説します。

著作権で保護されるもの

著作権法では、思想や感情を創作的に表現したものが保護の対象となります。具体的には、小説、音楽、絵画、写真、映画、コンピュータプログラムなど、様々なものが含まれます。

これらの著作物は、著作者の死後70年間、著作権によって保護されます。つまり、無断で複製、上演、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、翻案などを行うことは、著作権侵害となる可能性があります。

例えば、小説、俳句、短歌、川柳、脚本、講演、論文、評論などが挙げられます。また、音楽、舞踊、演劇、映画、写真、絵画、彫刻、建築物なども著作物として保護されます。

さらに、地図、図面、模型、プログラム、データベースなども著作権法の保護対象となります。これらの著作物は、著作者の許可なく利用することはできません。

第二条(定義)

1 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

(略)

著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)

著作権侵害となる行為

著作権侵害となる行為は、大きく分けて複製権侵害、上演権・演奏権侵害、上映権侵害、公衆送信権侵害、展示権侵害、頒布権侵害、翻訳権・翻案権侵害などがあります。これらの権利は著作者に専属的に認められており、無断で行うと著作権侵害となります。

例えば、CDを無断で複製したり、インターネット上に無断でアップロードしたりする行為は、複製権や公衆送信権の侵害にあたります。

また、小説を無断で翻訳・出版する行為は、翻訳権・翻案権の侵害にあたります。これらの行為は、たとえ非営利目的であっても、著作権侵害となる可能性があります。

パロディは著作権侵害になる?

パロディは、既存の著作物を利用して新たな作品を創作する行為であるため、著作権侵害となる場合があります。しかし、パロディといっても様々であるため、常に著作権侵害となる態様でなされるわけではありません。また、著作権法には、一定の条件を満たせば、著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できるという規定があります。

そのため、後述する「パロディが著作権侵害とならない場合」をしっかりと理解し、自身の創作活動に活かしましょう。

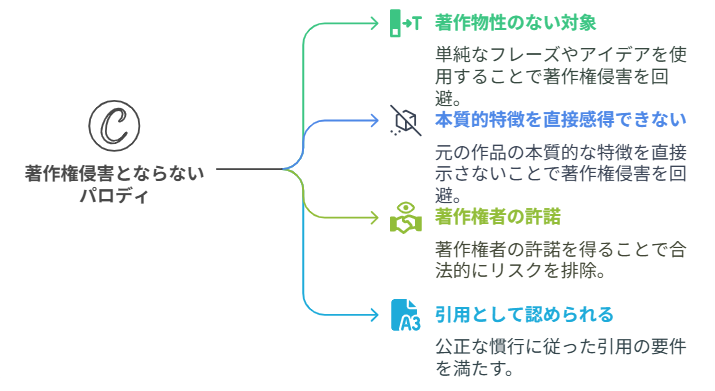

パロディが著作権違反とならない場合

パロディは、既存の著作物を利用した表現活動であるため、著作権侵害となる可能性があります。しかし、以下のいずれかに該当し、その要件を満たせば、著作権法上認められる場合があります。それぞれ解説していきます。

適法なパロディ①:著作物性がない対象をパロディにする場合

パロディの対象が著作物に該当しない場合(単純なフレーズやアイデアなど)は、著作権侵害とはなりません。

例えば、「超きもちいい!」といったオリンピック選手の発言などの単純な言葉をパロディにする場合は、著作権侵害とはならない可能性が高いです。

より正確に言えば、著作権とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文学、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいうとされています。

したがって、「東京タワーの高さ:333メートル」といった単なるデータであれば、人の思想や感情を伴わないものであるため、「思想又は感情を」表現したものではなく著作物ではないとの判断になりますし、アイデアなどの表現されていないものであれば、思想又は感情を創作的に「表現したもの」ではないこととなりますので、著作物ではないとの判断になります。

第二条(定義)

1 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

(略)

著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)

適法なパロディ②:表現の本質的特徴を直接感得できない場合

判断基準

パロディが著作権侵害となるのは、より具体的に言えば著作権のうち、複製権又は翻案権侵害となる場合です。

第二十一条(複製権)

著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。第二十七条(翻訳権、翻案権等)

著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)

著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

そして、複製権・翻案権侵害となるか否かは、元の著作物の「表現上の本質的な特徴をそれ自体として直接感得させる」か否かにより判断されます。

ただ、パロディは、そもそも元の作品を想起させることで効果を発揮するため、元の作品の本質的特徴を直接感得させることは避けられないことが多く、「パロディではあるが、元の著作物の表現上の本質的な特徴をそれ自体として直接感得させるものではないので適法」という結論になる場面はかなり限定的であると考えられています。

裁判例

過去の裁判例でも、以下のように「表現上の本質的特徴の直接感得」の有無により、パロディが複製権・翻案権の侵害行為に該当するかが判断されています。

モンタージュ写真事件(最高裁昭和55年3月28日判決)

モンタージュ写真事件(最高裁昭和55年3月28日判決)は、著作権法におけるパロディの限界を示す重要な判例です。この事件では、山岳写真家の白川義員が撮影した雪山の斜面をスキーヤーが滑走している写真に、グラフィックデザイナーのマッド・アマノが無断で巨大なスノータイヤの写真を合成したモンタージュ写真が問題となりました。

アマノは、このモンタージュ写真について、自動車公害を風刺する目的でのパロディ作品であると主張しました。しかし、最高裁は「パロディ作品が、元の作品である雪山写真の本質的な特徴をそのまま感得できることから、パロディや風刺目的であるか否かを問わず権利侵害である」と判断しました。

自己の著作物を創作するにあたり、他人の著作物を素材として利用することは勿論許されないことではないが、右他人の許諾なくして利用をすることが許されるのは、他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴をそれ自体として直接感得させないような態様においてこれを利用する場合に限られるのであり、したがつて、上告人の同意がない限り、本件モンタージユ写真の作成にあたりなされた本件写真の前記改変利用をもつて正当とすることはできない

最高裁第三小法廷昭和55年3月28日判決

「チーズはどこへ消えた?」事件(東京地裁平成13年12月19日決定)

「チーズはどこへ消えた?」事件(東京地裁平成13年12月19日決定)は、スペンサー・ジョンソンの著書『チーズはどこへ消えた?』に対するパロディ作品として『バターはどこへ溶けた?』が出版され、著作権侵害が争われた事例です。

出版社は「パロディーという表現形式が文学において許されている」と主張しましたが、東京地裁は「パロディーという表現形式が文学において許されているといっても、そこには自ずから限界があり、パロディーの表現によりもとの著作物についての著作権を侵害することは許されない」と判断しました。

具体的には、『バターはどこへ溶けた?』の書籍内容が14カ所の具体的な表現部分において、原著作物の著作権を侵害すると認められました。これは、パロディ作品であっても、原著作物の表現上の本質的な特徴が直接感得できる部分が多数含まれている場合、著作権侵害と判断されることを明確に示しています。

一般に,先行する著作物の表現形式を真似て,その内容を風刺したり,おもしろおかしく批評することが,文学作品の形式の一つであるパロディーとして確立している。パロディーは,もとになる著作物の内容を踏まえて,これを批判等するものであるから,もとになる著作物を離れては成立し得ないものであり,内容的にも読者をしてもとになる著作物の思想感情を想起させるものである。しかし,パロディーという表現形式が文学において許されているといっても,そこには自ずから限界があり,パロディーの表現によりもとの著作物についての著作権を侵害することは許されないというべきである。

東京地裁平成13年12月19日決定

適法なパロディ③:著作権者の許諾がある場合

著作権侵害となるのは、著作権者の許諾なく、著作権者でなければ許されない利用をした場合なので、著作権者の許諾があれば、問題なくパロディも可能です。

この許諾は、パロディの実施ごとに個別に行われなければならないわけではないので、著作権者が、「パロディは自由」として元作品を公開している場合や、著作権者が元作品を公開する際に公開先のプラットフォームの利用規約に同意した結果、利用規約上でパロディについて許諾をしているというケースもあり得ます。

パロディ等の利用を包括的に許諾されている場合として、いわゆるフリー素材については以下の記事て改札しておりますので、参考までにご参照ください。

適法なパロディ④:著作権法32条1項 の「引用」に該当する場合

著作権法第32条1項は、公正な慣行に合致する引用を認めています。パロディが引用として認められるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

引用の要件1 公正な慣行に合致すること

「公正な慣行に合致すること」とは、社会通念上、正当な範囲内での利用であるかどうかを意味します。パロディの場合、元の著作物の市場価値を不当に害するような利用や、元の著作物の表現形式をそのままコピーしたような利用は、公正な慣行に合致しないと判断される可能性があります。

例えば、人気漫画のキャラクターをそのまま使用したグッズを無断で販売することは、公正な慣行に反すると考えられます。

引用の要件2 主従関係が明確であること

「主従関係が明確であること」とは、パロディ作品において、元の著作物とパロディ部分のどちらが主であり、どちらが従であるかが明確になっている必要があるということです。つまり、パロディ部分がメインで、元の著作物はパロディを成立させるための補助的な役割を果たしている必要があります。

元の著作物だけが目立つような場合は、主従関係が不明確と判断される可能性があります。

引用の要件3 出所の明示

「出所の明示」とは、パロディ作品において、利用した元の著作物のタイトルや作者名などを明確に表示する必要があるということです。単に元の著作物を想起させるだけでは不十分で、具体的にどの著作物を利用したのかがわかるようにする必要があります。

例えば、映画のワンシーンのパロディ動画を作成する場合、動画の説明欄に映画のタイトルと監督名などを記載する必要があります。

引用に関しては、以下の法律記事でも解説していますので、是非ご参照ください。

まとめ

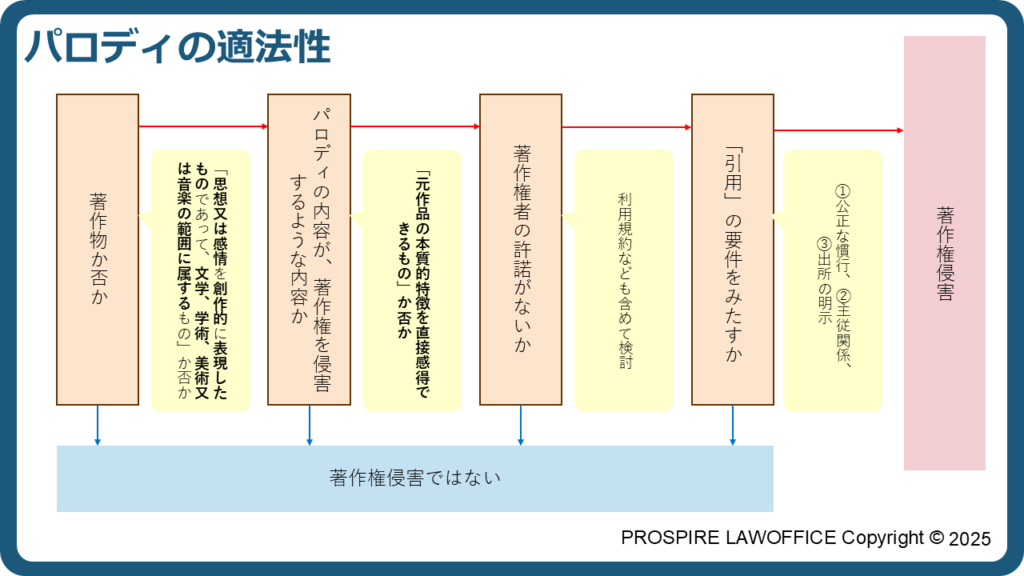

以上のとおりなので、「パロディ」が著作権侵害に該当するかどうかの判断は以下のフローチャートのような形になります。

SNSでパロディ作品を投稿する際の注意点

SNSでパロディ作品を投稿する際は、著作権法に抵触しないよう、いくつかの注意点に留意する必要があります。特に、容易に拡散されるSNSの特性を理解し、責任ある行動を心がけましょう。

元の著作物の著作者に許可を取るべきケース

以下のケースに該当する場合は、元の著作物の著作者に許可を取ることが推奨されます。

- 元の著作物が明確にパロディを禁止している場合

- 元の著作物の人格権を侵害する可能性がある場合(例:著作者の社会的評価を著しく低下させるようなパロディ)

- 商用利用を目的とする場合(後述の「商用利用する場合の注意点」も参照)

- 元の著作物の大部分をそのまま使用する場合

許可を得る際は、パロディ作品の内容、利用方法、利用範囲などを具体的に説明し、書面での許諾を得ることが望ましいです。

悪意のあるパロディは違法となる可能性

たとえ著作権法上の問題なくパロディができる場合に該当するとしても、元の著作物や著作者を誹謗中傷する目的で作成されたパロディは、名誉毀損罪や侮辱罪などの違法行為となる可能性があります。

また、公序良俗に反する表現を含むパロディも違法となる可能性があります。常に良識の範囲内でパロディを作成し、他者の権利や感情を尊重することが重要です。

権利者からの削除要請があった場合の対応

権利者からパロディ作品の削除要請があった場合は、速やかに対応しましょう。無視したり反論したりするのではなく、まずは権利者の主張内容を確認し、誠実に対応することが重要です。権利者との話し合いで解決できない場合は、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。

| 状況 | 対応 |

|---|---|

| 権利者から著作権侵害の申し立てを受けた場合 | 速やかにパロディ作品を削除する。権利者と連絡を取り、状況を説明し、謝罪する。 |

| 権利者から著作者人格権侵害の申し立てを受けた場合 | 速やかにパロディ作品を削除する。権利者と連絡を取り、状況を説明し、謝罪する。場合によっては、損害賠償請求に応じる必要がある場合もある。 |

| 削除要請の内容に納得できない場合 | 弁護士などの専門家に相談する。 |

これらの注意点を踏まえ、適切な形でパロディ作品を創作し、SNSでの発信を楽しみましょう。権利関係を理解した上で、健全な創作活動を心がけることが大切です。

具体的な事例で学ぶパロディと著作権

ここでは、具体的な事例を通してパロディと著作権の関係について理解を深めていきましょう。事例を通して、どのようなパロディが著作権侵害にあたるのか、また、どのようなパロディであれば許容されるのかを具体的に見ていきます。

事例1 映画のワンシーンのパロディ

映画「男はつらいよ」の寅さんの有名な啖呵「それを言っちゃあ、おしまいよ」を、会社の会議で上司のプレゼンに対して発言する動画をSNSに投稿する場合を考えてみましょう。

この場合、短いフレーズの使用や、寅さんの特徴的な口調を真似たとしても、単なる物真似にとどまり、元の映画のストーリーや世界観を想起させるものではないため、著作権侵害には該当しないと判断される可能性が高いでしょう。ただし、映画の映像や音楽を無断で使用した場合は、著作権侵害となるため注意が必要です。

事例2 キャラクターのパロディ

人気アニメ「ドラえもん」のドラえもんを参考に、「未来から来た猫型ロボット」という設定の全く別のキャラクターを創作し、全く異なるストーリーの漫画を描き、インターネット上で公開する場合を考えてみましょう。

| 状況 | 著作権侵害の有無 | 解説 |

|---|---|---|

| ドラえもんの外見的特徴(青い体、丸い頭、鈴など)をそのまま使用 | 侵害の可能性が高い | 著作権法では、キャラクターの造形も保護の対象となるため、酷似したキャラクターを作成することは著作権侵害とみなされる可能性が高いです。特に、元のキャラクターの持つブランドイメージを毀損するような表現は避けるべきです。 |

| ドラえもんを想起させる要素を一部取り入れつつ、独自の要素を多く加えた新しいキャラクターを作成 | 侵害の可能性は低い | 元のキャラクターを想起させる要素と独自の要素のバランスが重要です。独自の要素が十分に含まれていれば、パロディとして認められる可能性が高まります。 |

事例3 音楽のパロディ

人気歌手の楽曲のメロディーを一部使用し、歌詞を全く異なるものに変更して動画サイトにアップロードする場合を考えてみましょう。

この場合、歌詞を変更したとしても、元の楽曲のメロディーを使用することは「編曲」にあたり、著作権者の許諾が必要です。JASRAC(日本音楽著作権協会)などの著作権管理団体に連絡を取り、利用許諾を得る必要があります。

営利目的か否かに関わらず、無断使用は著作権侵害となるため注意が必要です。JASRACに登録されていない楽曲でも、著作権は存在するため、著作権者に直接連絡を取り、許諾を得る必要があります。

これらの事例はあくまでも一例です。パロディが著作権侵害に該当するかどうかは、個々のケースごとに判断する必要があります。迷う場合は、専門家や弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

この記事では、SNSにおけるパロディ投稿と著作権の関係について解説しました。パロディは一定の要件を満たせば著作権侵害とはならない場合があります。

しかし、これらの要件を満たしていても、元の著作物の著作者に許可を取るべきケースや、商用利用する場合の注意点が存在します。また、悪意のあるパロディや名誉毀損に該当するパロディは違法となる可能性があります。権利者から削除要請があった場合は、速やかに対応することが重要です。

常に元の著作物への敬意を払い、適切な形でパロディを楽しむようにしましょう。

プロスパイア法律事務所

代表弁護士 光股知裕

損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。