昨今、SNSやウェブサイトにおいて、匿名であることを利用して、度を超えた誹謗中傷や他人の名誉を毀損する投稿が多く見られます。被害者としては、不特定多数の者に投稿を閲覧されることで、際限なく被害が拡大していくにもかかわらず、投稿者が匿名であるがゆえに損害の回復が困難であることが少なくありません。

このページでは、SNSなどで名誉毀損等の被害を受けた方が、投稿者を特定して損害の回復を行うために必要な、「発信者情報開示請求」についてお伝えします。

発信者情報開示請求とは

「発信者情報開示請求」の意義

発信者情報開示請求とは、不特定多数の者が閲覧可能なインターネット上のサイト等における投稿により、自己の権利が侵害された場合に、被害者がプロバイダに対して、投稿者の情報の開示を求めることができる請求権です。

これは、被害回復を可能とするために、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(通称「情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)」、「情プラ法(旧プロ責法)」。以下「情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)」といいます。)5条により創設的に認められた権利です。

例えば、SNSの投稿やブログにおいて名誉が毀損された場合、被害者は、コンテンツプロバイダ(SNS事業者、ブログ事業者など)及びアクセスプロバイダ(各携帯キャリア事業者など)に対して、投稿者の氏名、住所、投稿時のIPアドレスなどの「発信者情報」の開示を求めることができます。

| 発信者情報開示請求の意義 | 不特定多数の者が閲覧可能なインターネット上のサイト等における投稿により、自己の権利が侵害された場合に、被害者がプロバイダに対して、投稿者の情報の開示を求めることができる請求権 |

| 根拠 | 情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)5条 |

(発信者情報の開示請求)

第五条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情報(発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるものをいう。以下この項及び第十五条第二項において同じ。)以外の発信者情報については第一号及び第二号のいずれにも該当するとき、特定発信者情報については次の各号のいずれにも該当するときは、それぞれその開示を請求することができる。(略)

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)

なお、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)は改正によって法律の名称も変わっており、法改正前は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」という名称でした。

この法律の旧名称の略称が、「プロバイダ責任制限法」、「プロ責法」です。

ただ、この法改正の趣旨は、大規模プラットフォーマーの義務の整備であって、発信者情報開示請求には名称の変更以外の影響はありません。

詳しくは、以下の法律記事で、新旧比較表とともに解説していますので、参考までにご参照ください。

発信者情報開示請求がなぜ必要なのか

名誉を毀損する投稿などにより、自己の権利が侵害された場合、被害者は、投稿者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)に基づいて金銭による賠償を求めることができます。

しかし、損害賠償請求権を行使するためには、当事者を特定しなければなりません(民事訴訟法134条2項1号参照)。

そのため、名誉を毀損する投稿が匿名で行われた場合、直ちに損害賠償請求を行うことができません。そこで、被害者は、発信者情報開示請求により、氏名・住所など投稿者の情報を取得することが必要です。

発信者情報開示請求権が認められる要件

発信者情報開示請求権が認められるには、以下の要件を満たすことが必要です。

要件①:不特定の者により閲覧されるウェブサイトやSNSにおける投稿であること

まず、発信者情報開示請求の対象となる情報は、「特定電気通信」におけるものに限定されています。「特定電気通信」とは、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」(情報流通プラットフォーム対処法2条1号)をいい、 不特定の者が閲覧可能なSNSでの投稿やウェブサイトの掲示などが対象となります。

他方で、メールやSNSでのダイレクトメッセージ(DM)など、不特定の者が閲覧不可能な場合は、開示請求の対象とはなりません。

第二条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第五条第三項において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。

(略)

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)

要件②:請求の相手方がプロバイダであること

発信者情報開示請求の相手方は、「開示関連役務提供者」(情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)2条7号)です。「開示関連役務提供者」とは、コンテンツプロバイダ、及びアクセスプロバイダを意味します(情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)5条1項、2項)。

例えば、NTTの回線を用いてウェブサイトのブログに誹謗中傷が書き込まれた場合、コンテンツプロバイダはブログの管理者、アクセスプロバイダはNTTとなります。

要件③:請求の対象とする情報が「発信者情報」にあたること

発信者情報開示請求の対象は、「発信者情報」(情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)5条1項、規則2条各号)です。

具体的には、以下の情報です。

- 氏名

- 住所

- 電話番号

- メールアドレス

- 投稿時のIPアドレスとポート番号

- インターネット接続サービス利用者識別符合

- 侵害情報の送信に係るSIM識別番号

- 侵害情報が送信された年月日及び時刻

- ログイン時のIPアドレスとポート番号

- ログイン時のインターネット接続サービス利用者識別符合

- ログイン時のSIM識別番号

- ログイン時のSMS電話番号

- ログイン時の年月日及び時刻

- プロバイダ間の利用管理符号

なお、上記のうち9~12は「特定発信者情報」(情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)5条1項、同規則3条)にあたります。特定発信者情報の開示請求を行うためには、以下の通り、補充性の要件が追加されます。

要件④:プロバイダが発信者情報を「保有」していること

発信者情報開示請求の対象となる発信者情報は、プロバイダが「保有」しているものに限られます。ここで、「保有」とは、単に所持していることを意味するのではなく、プロバイダが発信者情報について開示する権限を有することをいいます。

例えば、プロバイダ自身が情報管理を行っておらず、第三者に業務委託を行っている場合であっても「保有」しているものと認められる場合があります。他方で、情報の抽出のために莫大な費用がかかる場合や、プロバイダが発信者情報の存在を把握できない場合には、「権限を有する」とは言えないため、「保有」にあたらない事となります。

要件⑤:投稿により自己の権利が侵害されたことが明らかであること

発信者情報開示請求は、被害者の名誉の回復に有効な手段です。しかし、他方で発信者のプライバシーが開示される、自由な言論に対する萎縮効果を有するという不利益が生じるおそれがあります。そこで、法は、「開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかである」ことを要件として、両者の利益の権衡を図りました(情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)5条1項1号、2項1号)。

ここで、「明らか」とは、権利侵害がなされたことが明白であること、すなわち、不法行為等の成立及びこれを阻却する事由がないことを意味します。

例えば、名誉を毀損する投稿を原因として発信者情報開示請求をする場合には、当該投稿が不法行為(民法709条)にあたることに加えて、当該投稿が真実でない、あるいは公共の利害に関する事実でないと言った、真実性の抗弁(最高裁昭和41年6月23日判決参照)が成立しないことを主張、立証する必要があります。

要件⑥:開示を請求する正当な理由が存在すること

発信者情報開示請求は、「損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」にのみ認められます(情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)5条1項2号、2項2号)。ここで、「正当な理由」とは、発信者情報を入手する事の合理的な必要性が認められる場合をいいます。

例えば、損害賠償請求の相手方を特定する場合、告訴を行う場合、発信者に投稿の削除を求める場合などは合理的な必要性があるといえます。他方で、すでに損害賠償を受けたにも関わらず発信者情報開示請求を行う場合等、正当とはいえない目的のために開示された情報を使うおそれが認められる場合には、合理的な必要性に欠けるといえます。

要件⑦:補充性(特定発信者情報の請求を行う場合)

「特定発信者情報」の発信者情報開示請求を行う場合には、上記の要件に加えて、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

- プロバイダが特定発信者情報以外の情報を保有していない(情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)5条1項3号イ)

- プロバイダが特定発信者情報以外の情報を保有しているが、それだけでは発信者を特定することができない場合(情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)5条1項3号ロ)

- 一度特定発信者情報以外の情報の開示を受けたが、当該情報のみで発信者を特定することができないと認められた場合(情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)5条1項3号ハ)

発信者情報開示請求権が認められるための要件まとめ

以上をまとめると、発信者情報開示請求権が認められるための要件は以下のとおりです。

| 要件 | 説明 |

|---|---|

| 不特定の者により閲覧される投稿 | メールやSNSでのダイレクトメッセージ(DM)などの不特定でも多数の者でもないものは対象外 |

| プロバイダを相手とする | コンテンツプロバイダ及びアクセスプロバイダが対象 |

| 「発信者情報」が対象 | 発信者情報は、以下。 1.氏名 2.住所 3.電話番号 4.メールアドレス 5.投稿時のIPアドレスとポート番号 6.インターネット接続サービス利用者識別符合 7.侵害情報の送信に係るSIM識別番号 8.侵害情報が送信された年月日及び時刻 9.ログイン時のIPアドレスとポート番号 10.ログイン時のインターネット接続サービス利用者識別符合 11.ログイン時のSIM識別番号 12.ログイン時のSMS電話番号 13.ログイン時の年月日及び時刻 14.プロバイダ間の利用管理符号 |

| プロバイダが情報を「保有」している | プロバイダが発信者情報について開示する権限を有すること |

| 自己の権利が侵害されたことが明らか | 具体的な投稿行為によるが、名誉毀損・侮辱等の要件を満たすこと |

| 正当な理由が存在する | 発信者情報を入手する事の合理的な必要性が認められること |

| 補充性(特定発信者情報の請求を行う場合) | 以下のいずれかがあること ・プロバイダが特定発信者情報以外の情報を保有していない ・プロバイダが保有している特定発信者情報以外の情報だけでは発信者を特定することができない ・一度特定発信者情報以外の情報の開示を受けたが、それのみで発信者を特定できなかった |

発信者情報開示請求の方法・流れ

任意開示

発信者情報開示請求権は、被害の回復のために創設された実体法上の権利であるため、他の権利と同様に裁判外においてこれを行使することができます。

そのため、被害者は、プロバイダに対して(裁判所を通さずに)直接、発信者情報の開示を求めることができます。裁判所の命令に従わせる場合との比較で、「任意」に開示を求めるという言い方をすることもあります。

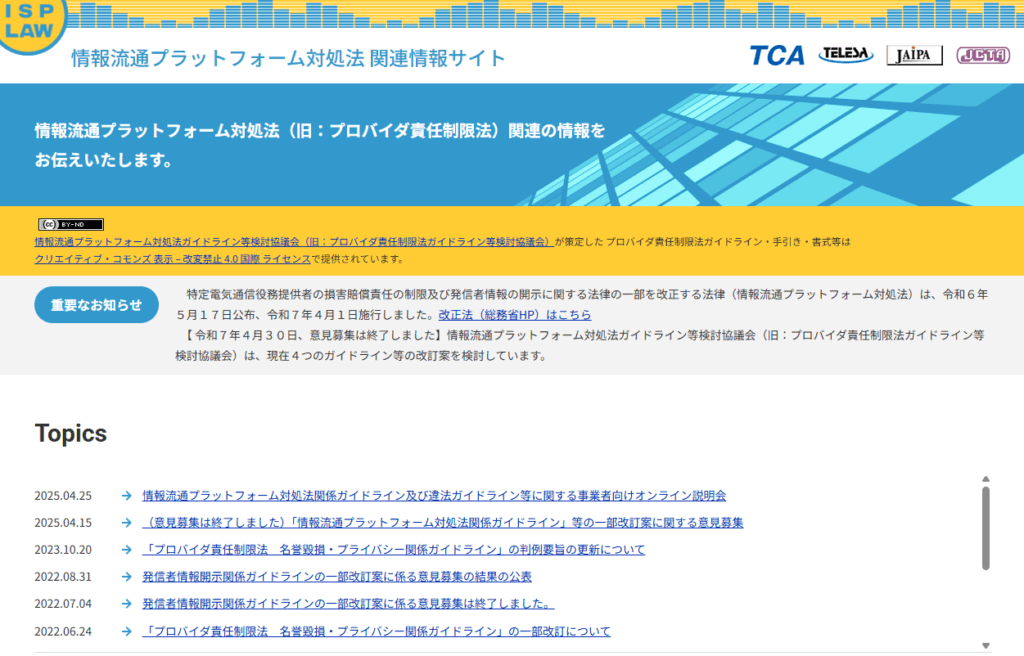

任意開示は、掲載された情報、上記要件を満たす旨などを記載した請求書、請求者の本人性を確認できる資料、権利侵害を証明する資料等をプロバイダに送付する方法により行われす。請求書の書式は、情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会の「情報流通プラットフォーム対処法 関連情報サイト」からダウンロードできます。

もっとも、プロバイダは、任意に発信者情報を開示した場合、通信の秘密の侵害となる場合や、発信者からの責任追及を受ける場合があります。そのため、任意開示により発信者情報を得ることは極めてまれな場合に限られています。

そこで、以下の2つの方法により、発信者情報開示請求を行うことが通常です。

発信者情報開示命令(情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)8条)

法的手続の1つとして、発信者情報開示命令を申し立てることにより、発信者情報開示請求を行うことができます。発信者情報開示命令は、2022年10月に施行された改正法により認められたものです。その特徴としては、コンテンツプロバイダに対する請求とアクセスプロバイダに対する請求を一度の手続で行うことができることです。そのため、従前の手続とくらべて、迅速に開示を受けることが可能となりました。

以下において、NTTの回線を用いてウェブサイトのブログに誹謗中傷が書き込まれた場合を例にして具体的に流れを見ていきます。

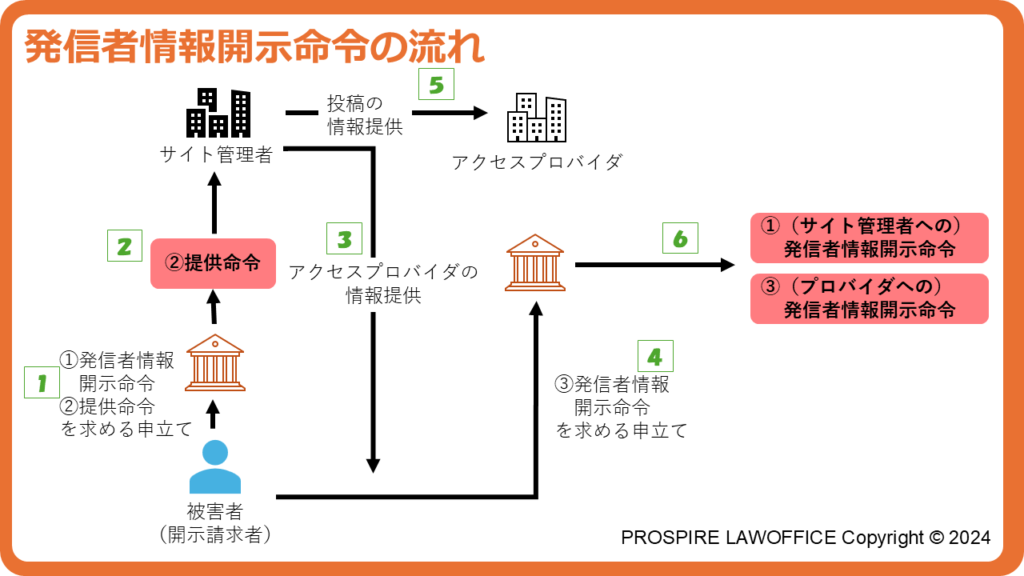

ウェブサイトの管理者に対する発信者情報開示命令・提供命令の申立て

ウェブサイトの管理者に対し、IPアドレス、アカウント情報等の発信者情報開示命令の申立てを行います(情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)8条)。

また、上記申立に付随して、ウェブサイトの管理者に対し、アクセスプロバイダ(上記例におけるNTT)を開示するよう、提供命令の申立て(情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)15条1項1号)を行います。

通常は、「発信者情報開示命令申立書件兼提供命令申立書」という1つの書類を提出することで、この2つの申立てを同時に行う方法が取られます。

提供命令に基づくアクセスプロバイダの情報の通知

提供命令の決定があった場合、これがウェブサイトの管理者に通知されます。ウェブサイトの管理者は、同命令に基づきアクセスプロバイダ(NTT)の名称などを特定のうえ、申立人に通知します。

提供命令から申立人に情報が通知されるまでの期間は、1週間から2か月ほどです。

アクセスプロバイダに対する発信者情報開示命令・消去禁止命令の申立て

提供された情報をもとに、NTTに対し、投稿者の氏名などの発信者情報の開示を求める発信者情報開示命令の申立てを行います。同申立ては、ウェブサイト管理者について申し立てた裁判所と同じ裁判所で行います(情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)10条7項)。

また、ログが消去されないように、消去禁止命令(情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)16条1項)を付随して申し立てることができます。

提供命令にも基づくウェブサイト管理者からアクセス管理者への情報提供

ウェブサイトの管理者に対して、NTTに対し発信者情報開示命令の申立てを行った事を通知します。通知後、ウェブサイトの管理者は、NTTに対してIPアドレス等の情報を提供します(情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)15条1項2号)。

発信者情報開示命令の発令とそれに従った情報開示

裁判所が、ウェブサイトの管理者に対する開示命令決定を行った場合、IPアドレス、アカウント情報などが開示されます。NTTに対する開示命令申立ての決定を行った場合、投稿者の氏名などが開示されます。

以上の手続に要する期間は、平均的に1~2か月であり、サイトによっては4か月程度係る場合もあります。

上記のように、発信者情報開示命令は迅速に開示を受けることが可能なため、一般的に発信者情報開示請求を行う場合は、発信者情報開示命令が利用されるものと思われます。

他方で、発信者情報開示命令についての決定に対して、プロバイダは、異議の訴えを提起することができます(情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)14条1項)。異議の訴えがなされた場合には、通常の訴訟に移行するため、迅速な開示は期待できません。そのため、申立て当初からプロバイダが非協力的であり、異議申立てが確実視されるような場合には、発信者情報開示命令ではなく下記の方法によることが考えられます。

仮処分及び訴訟

別の法的手段としては、ウェブサイトの管理者に対する仮処分の申立て、及びアクセスプロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟が挙げられます。上記と同様の例で流れを見ていきます。

ウェブサイトの管理者に対する仮処分

ウェブサイトの管理者に対し、発信者情報(IPアドレス、アカウント情報等)の開示を求める仮処分を申し立てます。

前述の発信者情報開示命令の手続を利用しない場合、「発信者情報開示請求権」という権利を訴訟で実現するのが原則となりますが、この次に控えているアクセスプロバイダへの開示請求との関係で、アクセスプロバイダ側のログの保存期限が通常短い期間であることから、第一段階であるウェブサイト管理者との裁判は迅速に行うべき緊急性が高く、裁判手続の中でも訴訟よりも簡易迅速な手続きである仮処分手続での進行が可能です。

しかし、仮処分手続は簡易迅速に権利実現ができる手続である関係で、これによって義務を課せられるウェブサイト管理者側のリスクを担保するため、仮処分命令が発令される際には、申立人側が裁判所の命じる金額の担保金を預けることを条件として命令が発令されます。

申立てを認める決定がなされた場合、ウェブサイトの管理者は申立人に対して発信者情報を開示します。

ウェブサイト管理者側からの不服申立てなどもなく、発信者情報が開示された場合には、預けていた担保金は返金されます。

開示結果の解析、アクセスプロバイダの特定

開示されたIPアドレスから、アクセスプロバイダ(上記例におけるNTT)を特定します。

アクセスプロバイダに対する訴訟

NTTに対して、発信者情報(氏名、住所など)の開示を求める、発信者情報開示請求訴訟を提起します。必要な場合には、ログを保存することを求める仮処分の申立てを行います。

発信者情報開示請求の費用

発信者情報開示命令の費用

実費(自分で実施してもかかる費用)

発信者情報開示命令申立て、提供命令申立て、消去禁止命令申立ては、いずれも各1回につき1000円の印紙代を要します。

上記のように、サイト管理者に対する①発信者情報開示命令申立て、②提供命令申立て、アクセスプロバイダに対する③発信者情報開示命令申立、④ログの削除禁止命令申立てという、4つの申立てを行う場合、費用は4000円となります。

弁護士費用

仮に、弁護士に依頼した場合には、これに加えて着手金、成功報酬などの報酬が加算されます。

弁護士の報酬は、各法律事務所・各弁護士ごとに自由に設定されることになっているため、どのような場合にいくらの報酬が発生するのか、依頼前に確認をすることが重要です。

なお、例えば、プロスパイア法律事務所では、以下の料金体系を基本としており、「個別プラン」の「投稿者の特定」の部分に記載の金額の着手金と成功報酬金を頂戴しています。

仮処分及び訴訟の費用

実費(自分で実施してもかかる費用)

コンテンツプロバイダに対するIPアドレス開示を求める仮処分は、2000円の印紙代を要します。アクセスプロバイダに対する氏名などの開示を求める訴訟は、1万3000円の印紙代を要します。そのため、仮処分の申立て、及び訴訟の提起に要する費用は、最低1万5000円となります。

担保金

前述の通り、第一段階の仮処分は、担保金を預けることを条件に発令されるため、ウェブサイト管理者の管理者から情報の開示を受けるためには、担保金を法務局に預ける必要があります。

金額は、事案ごとに裁判所が判断するということになっていますが、東京地方裁判所では、概ね30万円となることが多いです。

この担保金はコストとして支出が必要というものではなく、情報の開示を受けた後には戻って来るものではありますが、一時的には預けるために用意をする必要があります。

弁護士費用

仮に、弁護士に依頼した場合には、これに加えて弁護士報酬が加算されるのは、発信者情報開示命令の場合と同様です。

なお、プロスパイア法律事務所では、「発信者情報開示命令」と「仮処分+訴訟」のどちらの手段であっても、一律で同様の料金としています。

まとめ

この法律記事では、発信者情報開示請求の概要や、請求の方法、流れ、費用についてお伝えしました。

匿名での誹謗中傷を受けた場合であっても、発信者情報開示請求を行うことで、その被害を回復することが可能となります。

請求を検討されている方は、一度、要件にあてはまるかなど、弁護士に相談してみてください。

プロスパイア法律事務所

代表弁護士 光股知裕

損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。