インターネット上で誹謗中傷の被害にあった場合、発信者情報開示請求を初めとする様々な対抗策がありますが、本記事では、そもそもどんな対抗策が選択肢としてあるのか、どの選択肢にはどのようなメリット・デメリットがあって、どのように手段を選択するべきなのか、検討の参考になるよう解説をさせていただきます。

音声解説

この記事のテーマと同一内容をラジオ形式で解説しています。 以下から是非ご視聴ください。

他の記事の音声解説は、プロスパイア法律事務所のYouTubeチャンネルからご視聴いただけます。

https://www.youtube.com/@ProspireLawOffice

誹謗中傷への対抗策・手段の全体像

誹謗中傷とは

誹謗中傷とは、根拠のない悪口を言ったり、非難して人の名誉を傷つけることをいい、一般的には、違法な中傷行為を指して用いられる言葉です。

何が誹謗中傷にあたり、何は誹謗中傷ではないのかについては、以下の記事で解説をしていますので、こちらをご確認ください。

多くの法律事務所の誹謗中傷への対抗策・手段に関する解説

インターネット上の誹謗中傷対策は、法律事務所や弁護士が取り扱う領域としては、離婚・相続・交通事故などとは異なり、比較的新しい分野です。

しかし、昨今では、これらの分野を取り扱う法律事務所・弁護士も増えてきて、ブログやウェブサイトでは多くの解説記事が公開されています。

多くの法律事務所のウェブサイトや弁護士のブログでは、以下の1と2の2つ又は3も含めた3つが、誹謗中傷への対抗策・手段として解説されていることがほとんどです。

| 1 | 発信者情報開示による投稿者特定及び特定した投稿者への損害賠償請求 |

| 2 | 投稿の削除請求 |

| 3 | 刑事告訴 |

もちろん、これらは、誤っているわけではなく、正しい内容ですが、法律事務所に依頼をした場合に弁護士が対応する選択肢として一般的な対抗策・手段です。

したがって、法律事務所以外への依頼・相談まで含めた場合、対抗策はこれ以外にも存在します。

法律事務所への依頼以外も考慮した誹謗中傷への対抗策・手段

対抗手段1:投稿者の特定をした上で投稿者と交渉

対抗手段1概要

発信者情報開示請求などを行うことで、投稿者を特定する方法です。

投稿者を特定した場合、以下のようなことを求めて、更に交渉や裁判手続をしていくことになります。

投稿者に何を求めるかによって、被害者の懸念事項に対する柔軟な対抗ができるという利点があります。

対抗手段1-1:特定した投稿者に対して損害賠償請求をする

投稿者を特定する場合の、最も一般的な進行です。

慰謝料の支払いを求めることで、誹謗中傷により生じた被害を少しでも回復することを求めるというものになります。

対抗手段1-2:特定した投稿者に対して今後誹謗中傷をしないことの誓約・謝罪・訂正の投稿などを求める

特定して明らかになった投稿者と交渉することにより、今後は誹謗中傷をしないということを誓約させい、誓約に違反した場合には違約金を支払うことを約束させることにより、将来の被害を抑えることが可能です。

また、誹謗中傷に対しての謝罪を求めることや、誹謗中傷により拡散された虚偽の情報を訂正するために訂正の内容の投稿をすることを求めることもあります。

このように、慰謝料等の金銭的な解決にとどまらない現実の被害回復や将来のさらなる誹謗中傷への牽制など、被害者にとって一番の懸念事項に対する柔軟な対応ができる点は、被害者の特定のメリットです。

対抗手段2:投稿の削除・非表示の請求

対抗手段2概要

問題となっている投稿の削除などにより、投稿自体を閲覧不可能な状態にする方法です。

インターネット上の投稿は、一度公開されると拡散され、完全に非公開状態にはできないこともありますが、あまり拡散されていない単発の誹謗中傷や拡散の起点になっている投稿を削除することで拡散を抑える方法に有用です。

このように「拡散」という観点に弱いのがデメリットではあり、炎上対策などには向かないのですが、最も直接的な誹謗中傷への対応方法でもあります。

投稿記事を閲覧不可能な状態にする方法は以下の3種類の分類ができます。

対応手段2-1:投稿者への削除請求

投稿者自身に対して、当該投稿の削除を求める方法です。

友人・知人や会社の従業員等、自身の知り合いにより誹謗中傷がされた場合で、投稿されたアカウントや投稿内容から当該投稿の投稿者が誰か判明している場合や、対抗手段1の結果投稿者を特定できた場合には直接投稿者に対して投稿の削除を求めることができます。

投稿者が誰か判明していない場合には、請求する相手が分からないことから対抗手段2-2や対抗手段2-3の方法を選択する必要があります。

対抗手段2-2:サイト管理者への削除請求

投稿がされたWebサービスの管理者に対して削除請求をする方法です。

例えば、X(旧Twitter)へのポストであれば、X社、Instagramへの投稿であればMeta社、YouTubeの動画であればGoogle社などのように運営会社への削除請求をすることで、投稿者が誰か分からない投稿でも削除をすることができます。

その一方で、個人サイトや海外の運営会社が運営するウェブサイトなど他の一部のウェブサイトでは、運営主体が誰か明らかでない場合や、明らかであっても裁判所の判決・命令に従わない運営主体に運営されている場合など、現実問題としてサイト管理者による削除が期待できない場合があります。

対抗手段2-3:検索結果からの除外請求

GoogleやYahoo検索などの検索エンジンサービスを運営する会社を相手方として、問題の投稿をウェブページ単位で、該当の検索結果として表示させないようにする方法です。

個人のブログ等の運営主体が明らかでないWebサイトによって、過去の逮捕歴・前科などが記載されてしまっている場合などに、運営主体が判明しないことから対抗手段2-2:サイト管理者への削除請求ができない一方で、自分自身の氏名で検索をするとそのウェブページが検索結果に表示されてしまう、というような問題意識から用いられることが多いです。

対抗手段3:刑事告訴

誹謗中傷が刑事事件として犯罪に該当するような場合に、投稿者を犯罪加害者として告訴し、刑事処罰を求める方法です。

刑事処罰を求めたとしても、被害者に対して賠償金などが支払われるわけではなく、またインターネット上の投稿は消えるわけではないのですが、投稿者に対して処罰を求めることで反省を促す効果や再犯の抑制の効果を得ることはできます。

対抗手段4:反論等の発信活動・広報施策

誹謗中傷の内容に対して、自身がプレスリリースやSNSでの投稿などを通じて発信活動又は広報活動をすることで、誤っている情報等の対応をする方法です。

誹謗中傷の投稿について、投稿記事自体が問題なのではなく、投稿によって流通・拡散してしまった情報が問題という場合、起点となる投稿を削除できたとしても、インターネット上の風評への影響は回復しない場合があります。

特に企業やインフルエンサーの炎上の場面では、単に拡散の元となった投稿を削除・非表示処理してもあまり効果はなく、むしろプレスリリース・反論の投稿・会見などによって正しい情報を説明することの方が風評の回復に良い影響を与えるという場面は少なくありません。

ただし、この場合の発信活動は慎重かつ適切な内容・方法で行わなければ、それ自体によってさらなる炎上の可能性があるため、注意が必要です。

対抗手段5:逆SEO対策等のIT施策

ネガティブな情報の記載のあるウェブサイトについて検索順位を下げて、サクセスを減らし、ネガティブ情報への認知を低下させる逆SEO対策や、検索エンジン上の検索キーワードを入れた際に、関連キーワードとして表示されるネガティブキーワード(例:「株式会社●● ブラック」)について、関連キーワードとしての表示がされないようにするサジェスト対策などのIT施策によって、誹謗中傷への対策を行う方法です。

比較的長期間の時間をかけて対策を行う必要がある一方で、対策可能な範囲が厳密には違法な誹謗中傷とはいえないものでも対策が可能な場合が多いです。

まとめ

| 誹謗中傷への対抗策・手段 | |

|---|---|

| 1 | 投稿者の特定をした上で投稿者と交渉 |

| ー1 | 特定した投稿者に対して損害賠償請求をする |

| ー2 | 特定した投稿者に対して今後誹謗中傷をしないことの誓約・謝罪・訂正の投稿などを求める |

| 2 | 投稿の削除・非表示の請求 |

| ー1 | 投稿者への削除請求 |

| ー2 | サイト管理者への削除請求 |

| ー3 | 検索結果からの除外請求 |

| 3 | 刑事告訴 |

| 4 | 反論等の発信活動・広報施策 |

| 5 | 逆SEO対策等のIT施策 |

誹謗中傷への対抗策の各良い点・悪い点

それぞれの手段の良い点・悪い点は以下のとおりで、それぞれの手続の特徴を理解した上で、対抗策を選択する必要があります。

| 対抗策 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 対抗手段1共通 | ー | 投稿が民事上違法である必要がある。投稿者の特定に時間・費用がかかる。 |

| 対抗手段1ー1 | 金銭賠償を得られる唯一の手段。特定に要した費用も(多くの場合で)請求可能。 | 投稿者に財産がなければ回収ができず費用倒れとなるリスクがある。 |

| 対抗手段1ー2 | 投稿者の協力を得られれば比較的柔軟な回復が可能投稿者による将来の誹謗中傷を抑制する方法としては最も効果的 | 投稿者が交渉に応じなければ強制はできない。 |

| 対抗手段2共通 | 現に問題の記事が見られないようにする方法としては最も効果的。 | 投稿が民事上違法である必要がある。投稿記事・ウェブページ単位でしか問題にできないので、炎上・拡散されている場合には意味がない場合がある。 |

| 対抗手段2ー1 | ー | 投稿者が誰か分かっている必要がある。投稿者が、裁判所の命令に従う必要がある。 |

| 対抗手段2ー2 | 投稿者が誰か分からなくても削除・非表示処理をさせられる場合がある。 | サイト管理者が誰か分かっており、裁判所の命令に従う者である必要がある。対抗手段2-1が使えない場合に限定されている。 |

| 対抗手段2ー3 | 投稿者やサイト運営者が誰か分からなかったり、裁判所の命令に従わない場合でも可能。 | 対抗手段2-1や2-2が使えない場合に限定されている。 |

| 対抗手段3 | 投稿者に処罰を与えることができる。将来の誹謗中傷を抑制する方法として効果的 | 投稿が刑事上違法である必要がある。直接的には風評状況への影響がない。多くの場合、投稿者に関する手がかりがないと警察も対応できない。 |

| 対抗手段4 | 問題の誹謗中傷が違法である必要がない。特定の投稿やウェブページが対象でなくても、風評状況自体に対応できる | 効果が確実によい効果となるとは限らず、風評の回復ができない場合や逆にさらなる炎上のリスクがある。 |

| 対抗手段5 | 問題の誹謗中傷が違法である必要がない。 | 直接的な対策ではないため、効果がでるまでに比較的長期間を要する。 |

誹謗中傷への対抗策・手段の各対応窓口

一般的に各対抗手段を行う場合に相談すべき窓口はそれぞれ下記の通りです。

| 対抗手段 | 窓口 |

|---|---|

| 対抗手段1:投稿者の特定をした上で投稿者と交渉 | 弁護士(法律事務所) |

| 対抗手段2:投稿の削除・非表示の請求 | 弁護士(法律事務所) |

| 対抗手段3:刑事告訴 | 弁護士(法律事務所)/直接警察署の窓口 |

| 対抗手段4:反論等の発信活動・広報施策 | レピュテーションに関するコンサルティング企業 |

| 対抗手段5:逆SEO対策等のIT施策 | SEO対策等のIT企業 |

対抗策・手段の選択方法

対抗手段のうち、どの方法が適切か、についても可能であれば専門家に相談をして検討をした方がいいですが、一つの考え方としては、誹謗中傷に対して、どのようなことを最終的に希望するかというところから検討を始めるのが良いかと思います。

Case1:誹謗中傷の拡散を防ぎたい場合

これ以上、誹謗中傷の拡散を防ぎたい場合には、

- 当該誹謗中傷は、法律の観点から見たときに違法か

- 当該誹謗中傷は、どのようなルートで拡散されているか

- 誹謗中傷の拡散を防ぐためには、拡散を止めるのと、別の主張を新たに公開するのとどちらが効果的か

といった観点から総合的に検討するのが適切です。

まず、当該誹謗中傷が拡散されているルートを検討した際に、起点となる投稿記事又はウェブページを削除・非表示処理することで誹謗中傷の拡散が止まる又は鈍化するのであれば、特定の投稿記事・ウェブページを対象とした施策(対抗手段1、2、5)を検討すべきですし、そうでないのであれば、風評自体を対象とした施策(対抗手段4)を検討すべきです。

また、誹謗中傷の拡散のメカニズムとして、拡散ルート上の投稿記事・ウェブページの削除・非表示処理(対抗手段1、2、5)と、対抗馬としての新たな発信活動(対抗手段4)のどちらが有効なのかについては誹謗中傷の内容とそれに対するオーディエンスの反響の内容を分析する必要があります。

そして、そもそも、誹謗中傷の内容が違法でなければ、対抗手段1や対抗手段2は利用できませんし、投稿者の特定ができなければ対抗手段1も利用できません。

これらの観点から、適切な対抗手段を選択していくことが一つの考え方かと思います。

Case2:犯人に処罰・謝罪等を求めたい場合

投稿をした投稿者に対して、処罰や謝罪等を求めたい場合には、基本的には

- 対抗手段1-1:特定した投稿者に対して今後誹謗中傷をしないことの誓約・謝罪・訂正の投稿などを求める

- 対抗手段3:刑事告訴

のどちらか又は両方を進めていくことが必要です。

この場合、対抗手段3の刑事告訴をする場合であっても、投稿者が誰か特定ができていない場合には、警察も投稿者を特定することができない場合があるので、まずは警察に相談するというよりは、まずは発信者情報開示請求などの手段により投稿者を法律上特定したうえで、民事上の請求と刑事告訴のうち、どちらか又は両方を進めていく、という進行が良いかと思います。

Case3:誹謗中傷以外の被害を防ぎたい場合

この場合には、どのような被害を防ぎたいのかにもよりますが、基本的にはCase2の場合と同様

- 対抗手段1-1:特定した投稿者に対して今後誹謗中傷をしないことの誓約・謝罪・訂正の投稿などを求める

- 対抗手段3:刑事告訴

のどちらか又は両方を進めていくことになるかと思います。

そして、Case2の場合との違いとして、より直接的な被害が想定される場合(例えば殺人予告がされた場合など)には、より早く、より積極的に警察に介入をしてもらうため、対抗手段3を早めに利用してくことに成るかと思います。

相談窓口

警察庁サイバー警察局の「インターネット上の誹謗中傷等への対応」ページ

警察庁のWebサイトには、サイバー警察局から、「インターネット上の誹謗中傷等への対応」と題して、誹謗中傷・プライバシー侵害の被害にあった方に対する案内が掲載されています。

警察庁サイバー警察局の「インターネット上の誹謗中傷等への対応」

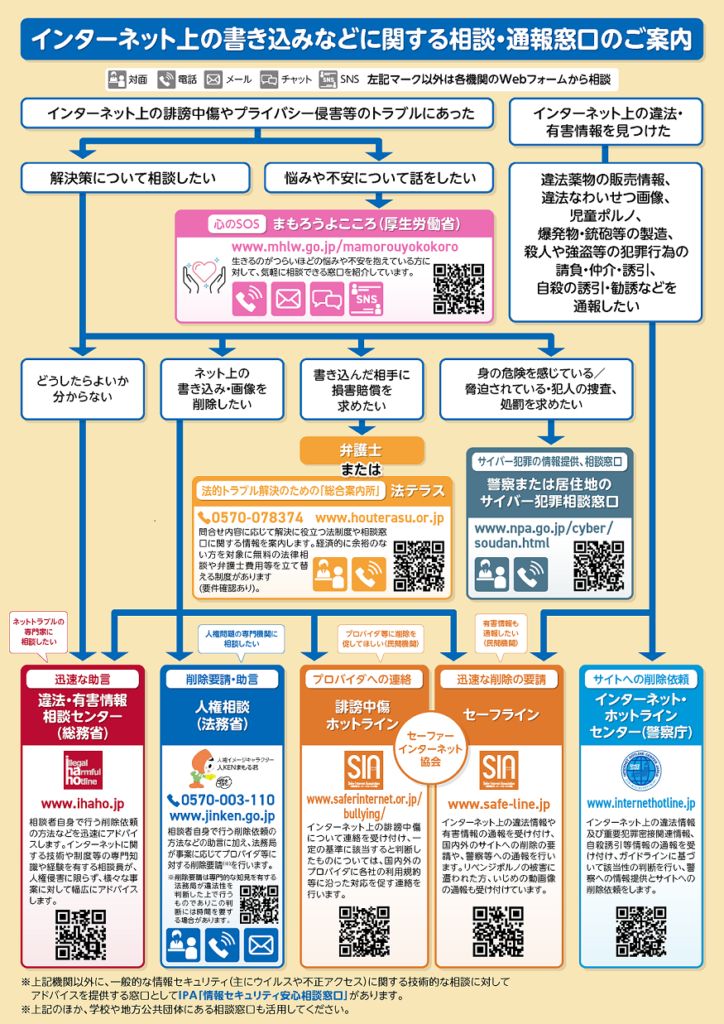

このウェページには、インターネット上の投稿についての相談窓口・通報窓口として、どの窓口を利用するのが適切か判断するためのフローチャートが掲載されていて参考になります。

相談窓口一覧

その他、インターネット上の誹謗中傷等に関する相談窓口としては、下記の窓口があります。

総務省から委託を受け、インターネット上の違法・有害情報に対し適切な対応を促進する目的で、関係者等からの相談を受け付け、対応に関するアドバイスや関連の情報提供等を行なう相談窓口です。

法務省が設置している窓口で、セクハラやパワハラ、家庭内暴力、体罰やいじめ、インターネットでの誹謗中傷、差別など、人権に関する相談を受け付ける窓口です。相談者自身が行う削除依頼の方法について助言を行うほか、法務局が事案に応じてプロバイダ等に対する削除依頼を行います。

誹謗中傷ホットライン(一般社団法人セーファーインターネット協会)

インターネット企業有志によって運営される一般社団法人セーファーインターネット協会(SIA)によって運営される窓口です。

ネット上の誹謗中傷に対して、掲載されているサイトに利用規約等に沿った削除等の対応を促す通知を行います。(ただし、相談対応は行っていないとのことです。)

まとめ

以上のとおり、誹謗中傷への対抗策は様々で、誹謗中傷の内容や、誹謗中傷が拡散されるメカニズム、それに対する世間の反応の内容など、様々な要素から適切な対抗策を検討する必要があります。

誹謗中傷の被害にあわれた場合には、本記事を参考に、今回の誹謗中傷への対抗策としてはどのような対策を取るべきなのか、そのためにはどの相談窓口に相談をするべきなのか、ということを検討するところから、対応を初められるのが良いかと思います。

なお、プロスパイア法律事務所では、誹謗中傷への豊富な対応実績から、本記事内で弁護士・法律事務所の担当分野としている対抗手段以外の対抗手段も選択肢に入れたうえで、適切な対応手段何かを検討させていただくことが可能です。

そのため、適切な対応手段の検討が難しい場合には、まずは一度ご相談をいただけるとよいかと思います。

プロスパイア法律事務所

代表弁護士 光股知裕

損保系法律事務所、企業法務系法律事務所での経験を経てプロスパイア法律事務所を設立。IT・インフルエンサー関連事業を主な分野とするネクタル株式会社の代表取締役も務める。企業法務全般、ベンチャー企業法務、インターネット・IT関連法務などを中心に手掛ける。